実験方法

<実験1>

この実験の目的

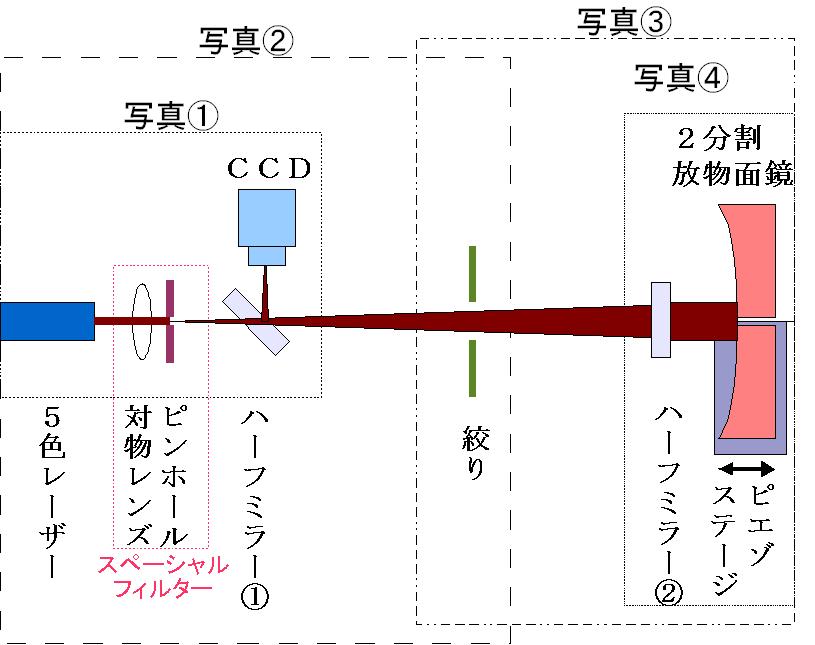

光源のレーザーとして波長可変レーザーを用い、その波長を変えて測定することで、波長周期で生ずる測定不定性をなくすことができる。全ての波長で位相差が無くなる状態に調整することができれば、分割された2つの放物面鏡は光学的には1つの反射面としてふるまう。2分割放物面鏡の片方は固定、もう一方は市販のピエゾアクチュエータ上に乗せ、任意のずれ量から出発してこの方法により最小手順で調整する方法を実験により調査する。

|  |

|---|---|

| 全体図 1 | 全体図 2 |

|  |

| 1 | 2 |

|  |

| 3 | 4 |

概念図

|

|---|

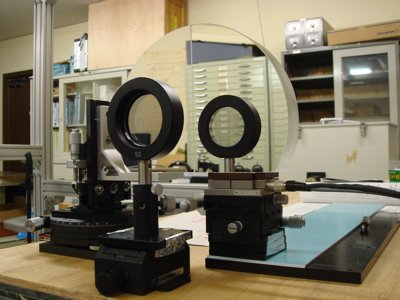

- 分割鏡主鏡の境目に見立てた2分割された放物面鏡を用い、その鏡面に対し平行にハーフミラー 2 を固定する。

- 放物面鏡の焦点位置にピンホールを置く。

- レーザーから出た光線を、対物レンズで点光源にする。(ピンホールは裾野を切るだけの役割)

- 広がった光を、放物面鏡で反射させ平行光にする。

- その平行光をハーフミラー 2 で反射させる。

- 反射させた平行光をもう一度放物面鏡に反射させる。

- その反射光をハーフミラー 1 で反射させ、CCDで検出する。

- 分割した個々の放物面鏡により、2つのピンホール像が生成されるが、それぞれの像の焦点を合わせ(放物面鏡を光軸方向に前後粗動)更にその CCD 上での焦点位置を合わせる(放物面鏡の角度の微調整)と像は1つに重なる。このとき、分割された2つの放物面鏡により反射された光の位相が揃っていれば、回折リングを検出できるが、位相がずれている場合には、その回折効果で像は横に伸び、最も位相がずれている状態では像の明るさのピークは2つに分裂する。