加藤太一 (京都大学理学研究科)

(本ページの内容への問い合わせ先: tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp

著者の所属する ML Kbird への投稿の形でも歓迎。他の方の意見も仰げるかも知れない)

(2025-07-30改訂)

◆ご紹介

本ページはくまたか/日本野鳥の会筑豊支部にかつて掲載された「野鳥の学名入門」を元に内容の改訂・備考の追記を行って作成しているものである。

日本鳥類目録 改訂第7版と第8版をベースとしているが世界の分類動向など最新情報も紹介している。

掲載順は日本鳥類目録改訂第7版であるが、#第8版配列のリンクに第8版掲載順の一覧を示してあり、どちらからでも参照できる。

学名と解説は第7版、第8版ともに掲載している。#第8版新規掲載種 (最後に付記) も付記しており、(外来種は除く) 第8版の亜種を含む学名辞典としても活用いただけると思う。

第8版で#検討種一覧と若干の考察も追記した。

作成に当たっては日本野鳥の会筑豊支部および (旧)「野鳥の学名入門」作者の了承を得ている。現在は各種情報追記などの作業中であるが、すでに記述した部分だけでも有益な情報が含まれていると考えられるため、公開とともに逐次改訂を進めている。

補足の大部分の記述は著者自身が調査したものであるが、一部の (主に伝聞) 情報には出典がわからなくなっているものも含まれており、適切な引用先をご存じの方はご一報いただければ幸いである。

当初は改訂第7版をベースとしていたが、本稿準備中に日本鳥学会による日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開 (2023年9月30日) が行われ、「やむを得ない場合の修正を除いて、第8版の掲載順や分類、和名については本リストに従います」とされている (このリストの掲載順は IOC 13.2 に準拠とのこと)。さらに第二回パブリックコメントに向けた暫定リスト (2023年10月31日。国内分布情報、学名の著者情報を追加) が発表されている。

その後「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) が発表された。

第2回パブリックコメントが発表された (2024年4月1日)。学名の一部修正と国内分布情報の追加が行われた。目録第8版の出版は2024年9月に行われた。

ちなみに IOC は国際鳥類学委員会 (International Ornithological Committee) の略。現在は IOU 国際鳥類学者連合 (International Ornithologists' Union) の名前になっているが、チェックリストの名前を呼ぶ時は IOC が使われている。IOC World Bird List から最新の分類を知ることができる。

本稿では改訂第7版時代の資料性も保持するため配列順 (および掲載種。一部例外を含む) は改訂第7版を維持し、学名等に関する記述も改訂第7版・第8版の両者を含む形とした。

更新途中時点での情報は「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)」「日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)」して表記した。これは日本鳥類目録第8版の最終版を意味するわけでないことにご留意いただきたい (参考文献参照)。その後目録第8版が出版され、第7版から変更があるものは最終版への変更を反映している (まだ作業もれが残っているかも知れない)。

本文中などで (IOC も同じ) などとある場合は第8版発表当時の IOC 14.2 を指している。それ以降変更があったものは追記してある。

学名は世界共通の名称の考え方は正しい。しかし様々な事情により異なる学名も使われてきた。

鳥の世界 (現生の鳥と近年の絶滅種) では 2025年6月にようやく学名が世界で事実上共通化された。

この話題を手っ取り早く知りたい方は途中を飛ばして AviList がついに公開された (ファイルの日付は 2025.6.11) の部分を見ていただいてから前半の説明を読んでいただくとよいだろう。英名は共通化の対象外だが実際には多くの英名も共通化された。

学名・和名・英名索引を更新!。学名は第7版以降のもののみ含めた。さらに古くは別の概念を指していたこともあるので注意。

検討種は8版のみで学名は IOC 14.2 に合わせてある。

「野鳥の学名入門」との連続性を保つため現在使われる名称でなくても古い時代の英名も含めている。特別な注釈のないものは同じ英名が使われている。分離などによって過去の英名が現在では別の種を指すこともあるので注意。

英名索引ではかなり古い名称を見出しに含めたものもある。これは英語の表現の面白さや現在の名称を理解する上の手がかりとなるものが含まれるため。例えば学名の種小名でも過去に使われたがシノニムなどの理由で使われなくなった種小名を修飾した学名がしばしば現れる。

英名でも同様で過去の経緯が引き継がれている場合もある。古くから使われていた別種の名称に対比にする形で付けられた名前が残り、古い方の名称が別名に整理されたなどの場合に該当する。

また英国では該当種が1種で1語で十分だったが、北米で該当種が複数種あるため修飾が必要になったため名前が変わったものもある。

一方広範に分布する種類では英国式と米国式でそもそも違う単語を持ちいることもしばしばある (アビ類など)。これらもなるべく含めてある。IOC 名と eBird などの名称にしばしば違いがあるのはこれらの理由によるものが大きい。

英名は IOC リストなどで使われる英国式の綴りを主に用いている (色彩を表す grey と gray は grey に統一している)。米国式綴りでも英国文献に現れる場合は通常英国式に統一されるため。多少の例外もある。現れる種は日本産かそれに近い種なので、英名別名から何者かを想像してみるのは面白いクイズになるだろう。

このページ内へのリンク (備考参照など) には # を付けて外部ページへのリンクと区別している。これらのリンク先は [別ウインドウで開く] などで見ていただければ使いやすいと思う。

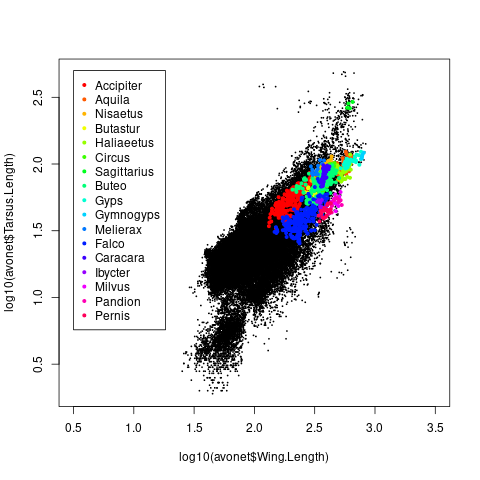

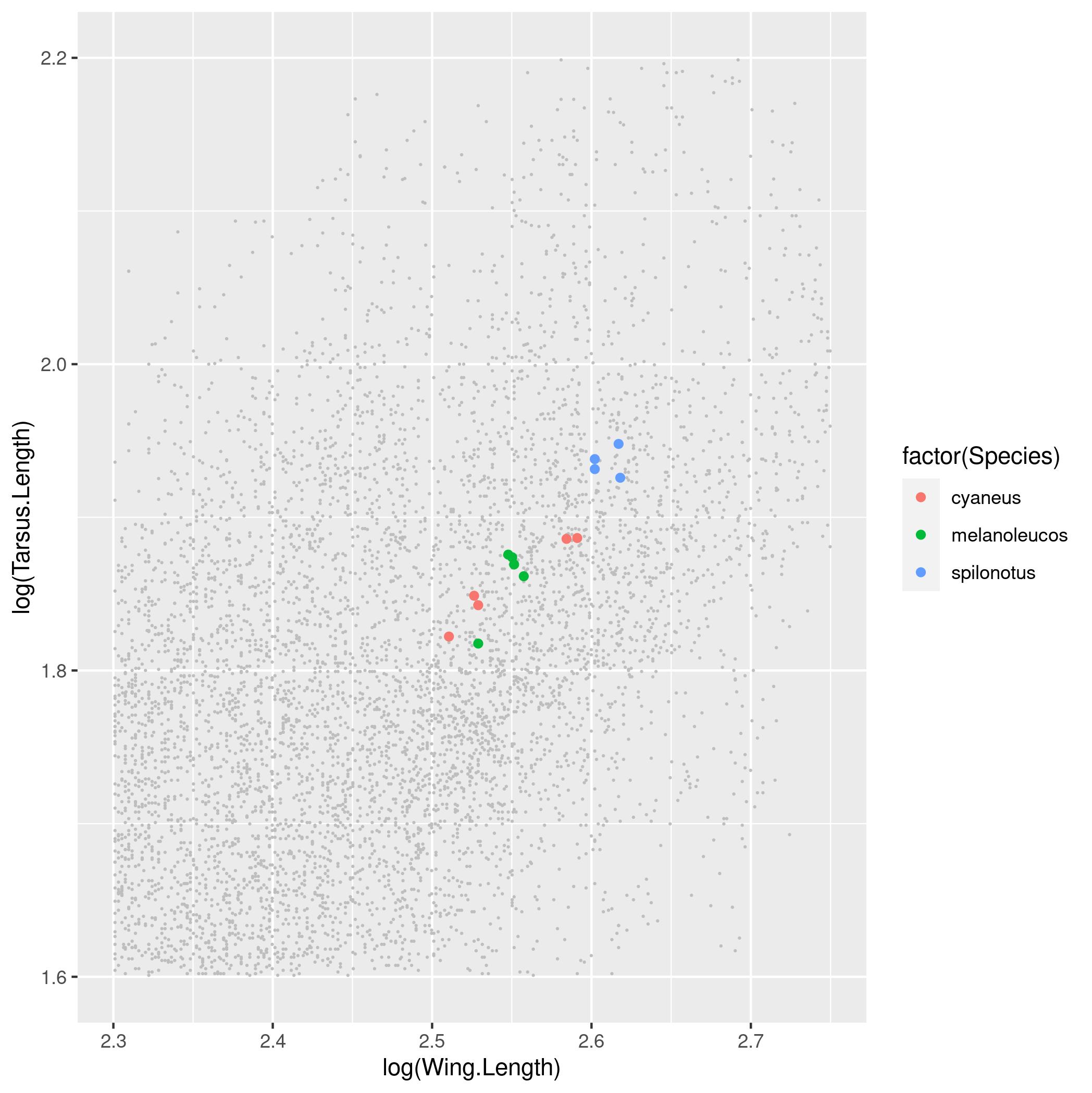

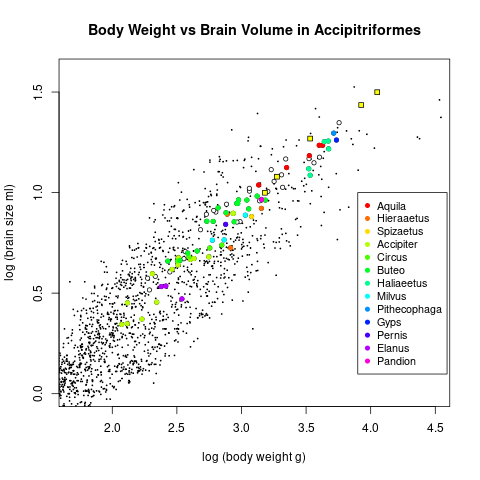

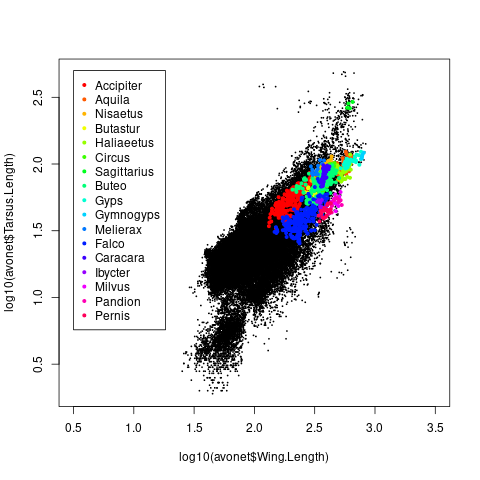

[#タカ類を新しい分類で見る]

(2024.3 掲載; 2024.8 亜科定義変更に基づく小さな修正あり; 2024.11 アメリカオオタカの位置を修正、伝統的チュウヒ亜科の説明追加) ← タカ類の最新の全分類はこちら [世界の共通リストを目指す AviList / WGAC でも採用され 2025 年前半にリリース予定。2024 年後半に IOC 14.2, Clements/eBird 2024 でも採用。GenBank Taxonomy でも採用 2025.3 確認。2025.4 海ワシ類の配列を Canatach et al. (2024) に揃えた]

[#鳥類系統樹2024] (2024.4)

◆索引

検索法 このページで検索するには

- ボタンですべてを表示(このボタンはイメージです)

- Ctrl(Macは⌘)キーを押したままFキーを押すと検索窓がポップアップ

- 検索語の入力で、ページ中の一致部分が黄色くハイライト表示

- 目的の情報が見つかるまでEnterやreturnキーを押してください。

(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)

新! 学名索引

学名索引 学名による種名検索です。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

新! 和名索引

和名索引 主に標準和名を検索します。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

タ

チ

ツ

ト

ナ

ニ

ノ

ハ

ヒ

フ

ヘ

ホ

マ

ミ

ム

メ

モ

ヤ

ユ

ヨ

ラ

リ

ル

レ

ロ

ワ

新! 英名索引

英名索引 英語の鳥名を検索します。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

新! 英名索引2

英名索引2 英語の鳥名を検索します。

A

B

- Baldpate (別名)

- Bargander (旧別名)

- Bee-eater, Blue-tailed (8版追加)

- Bee-eater, Rainbow

- Bergander (旧別名)

- Besra (ミナミツミ・かつてツミはこの亜種)

- Bird, Butcher (旧別名)

- Bird, Snake (旧別名)

- Bittern (旧)

- Bittern, Black

- Bittern, Chinese Little (旧)

- Bittern, Cinnamon

- Bittern, Eurasian (7・8版)

- Bittern, Schrenck's Little (旧)

- Bittern, Tiger (旧別名)

- Bittern, Von Schrenck's (7・8版)

- Bittern, Yellow (7・8版)

- Black-back, Lesser (旧別名)

- Blackbird (分離前・旧/米では別グループを指す)

- Blackbird, Chinese (分離前・8版)

- Blackbird, Common (分離前・7版・現ニシクロウタドリ?)

- Bluechat, Siberian (旧)

- Bluetail, Red-flanked

- Bluethroat

- Bonxie (広い概念の旧英別名・現キタオオトウゾクカモメ)

- Boobook, Northern (分離・8版)

- Booby, Brown (8版・IOC 分離)

- Booby, Cocos (IOC で分離)

- Booby, Masked

- Booby, Nazca (検討新規)

- Booby, Red-footed

- Boomer (旧)

- Brambling

- Brant (旧別名・北英・北米)

- Brent (別名)

- Bufflehead

- Bulbul, Black (検討継続)

- Bulbul, Brown-eared

- Bulbul, Chinese (旧)

- Bulbul, Light-vented (7・8版)

- Bullfinch (旧)

- Bullfinch, Eurasian (7・8版)

- Bunting, Black-faced (分離・8版シベリアアオジ)

- Bunting, Black-faced (分離前・7版種アオジ・分離・8版シベリアアオジ)

- Bunting, Black-headed

- Bunting, Chestnut

- Bunting, Chestnut-eared (7・8版)

- Bunting, Common Reed (7・8版)

- Bunting, Crested (検討移行)

- Bunting, Grey

- Bunting, Grey-headed (旧)

- Bunting, Grey-hooded (旧広義別名)

- Bunting, Grey-hooded (旧広義別名)

- Bunting, Grey-necked

- Bunting, Japanese Reed (7版旧)

- Bunting, Japanese Yellow (7版旧)

- Bunting, Lapland (別名)

- Bunting, Little

- Bunting, Masked (分離・8版アオジ)

- Bunting, Meadow (7・8版)

- Bunting, Ochre-rumped (8版)

- Bunting, Ortolan

- Bunting, Pallas's Reed

- Bunting, Pine

- Bunting, Red Headed

- Bunting, Reed (旧)

- Bunting, Rustic

- Bunting, Siberian Meadow (別名)

- Bunting, Snow

- Bunting, Tristram's

- Bunting, Yellow (8版)

- Bunting, Yellow (キアオジ旧別名)

- Bunting, Yellow-breasted

- Bunting, Yellow-browed

- Bunting, Yellow-throated

- Burgomaster (旧別名)

- Burrough-Duck (旧別名)

- Bush-Robin, Northern Red-flanked (分離時旧別名)

- Bush-Warbler, David's (検討継続・別名)

- Bushchat, Grey (別名)

- Bushchat, White-throated (検討継続)

- Bustard, Great

- Bustard, Little

- Bustard-quail, Common (別名)

- Buttonquail, Barred (7・8版)

- Buttonquail, Yellow-legged (検討新規)

- Buzzard (旧・分離前)

- Buzzard, Asiatic Honey (旧別名)

- Buzzard, Common (7版旧・分離前)

- Buzzard, Crested Honey (8版)

- Buzzard, Eastern (分離・8版)

- Buzzard, Eastern Honey (別名)

- Buzzard, Grey-faced (7・8版)

- Buzzard, Himalayan (ヒマラヤノスリ・亜種/別種?/分類次第)

- Buzzard, Honey (旧・分離前・7版)

- Buzzard, Japanese (分離前亜種または分離別名)

- Buzzard, Javan (旧別名 Seebohm 時代)

- Buzzard, Mongolian (別名)

- Buzzard, Oriental Honey (別名・eBird)

- Buzzard, Rough-legged

- Buzzard, Siberian (旧別名 Seebohm 時代)

- Buzzard, Siberian Honey (亜種または分離の概念あり)

- Buzzard, Upland

- Buzzard-eagle, Grey-faced (旧)

C

- Calloo (英地方名)

- Canvasback

- Chaffinch, Common (7版)

- Chaffinch, Eurasian (8版)

- Chat, Grey Bush (7・8版)

- Chat, Pied Bush

- Chatterer, Bohemian (旧別名)

- Chiffchaff (旧)

- Chiffchaff, Common (7・8版・分離しない場合)

- Chiffchaff, Siberian (亜種または分離する場合)

- Cisticola, Zitting (分離・7・8版)

- Clinker (旧別名)

- Cock, Ouzel (分離前・旧別名)

- Cock, Water (旧)

- Coot (旧)

- Coot, Eurasian (7・8版)

- Corbie (旧英・複数種を含む)

- Corbie (旧英・複数種を含む)

- Cormorant (旧)

- Cormorant, Black (旧別名・オーストラリア名)

- Cormorant, Common (旧)

- Cormorant, European (旧・米)

- Cormorant, Great (7・8版)

- Cormorant, Great Black (旧別名)

- Cormorant, Japanese

- Cormorant, Large (インド名)

- Cormorant, Pelagic

- Cormorant, Red-faced

- Cormorant, Temminck's (旧別名)

- Corncrake (別綴・8版追加)

- Coucal, Lesser

- Coween (旧別名)

- Cracke, Band-bellied

- Crake, Ashy (旧別名)

- Crake, Baillon's (7・8版)

- Crake, Banded (広義旧別名)

- Crake, Corn (8版追加)

- Crake, European Corn (別名・8版追加)

- Crake, Lesser Spotted (旧別名)

- Crake, Marsh (旧・別名)

- Crake, Ruddy (旧別名/現ズグロコビトクイナ)

- Crake, Ruddy-breasted (7・8版)

- Crake, Slaty-legged

- Crake, Slaty-legged Banded (旧別名)

- Crake, Spotted (検討移行)

- Crake, Tiny (旧)

- Crake, White-browed (7・8版)

- Crane (旧英)

- Crane, Canadian (旧別名)

- Crane, Common

- Crane, Demoiselle

- Crane, Eastern Eurasian (亜種)

- Crane, Eurasian (別名)

- Crane, Great White (旧別名)

- Crane, Hooded

- Crane, Japanese (旧)

- Crane, Manchurian (旧別名)

- Crane, Red-crowned (7・8版)

- Crane, Sandhill

- Crane, Siberian

- Crane, Siberian White (旧別名)

- Crane, White-naped (7・8版)

- Crane, White-necked (別名)

- Creeper, Brown (同種時代米/現アメリカキバシリ)

- Creeper, Nettle (旧別名・検討新規)

- Creeper, Tree (旧)

- Crossbill (旧英)

- Crossbill, Common (旧)

- Crossbill, Red (7・8版・米名由来)

- Crossbill, Two-barred

- Crossbill, White-winged (別名)

- Crow, Carrion

- Crow, Common (ヨーロッパのものを指して使われることがあった)

- Crow, Grey (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)

- Crow, Hooded (亜種ズキンガラス/リストにより分離)

- Crow, Jungle (旧・分離前)

- Crow, Large-billed (分離・7・8版)

- Crow, Oriental (亜種?別種?・分離候補)

- Crow, Royston (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)

- Crowned-Warbler, Temminck's (旧別名)

- Cuckoo (旧)

- Cuckoo, Chestnut-winged

- Cuckoo, Common (7・8版)

- Cuckoo, Drongo

- Cuckoo, Himalayan (分離後/現ヒマラヤツツドリ)

- Cuckoo, Hodgson's Hawk (旧・分離前/現インドシナジュウイチ)

- Cuckoo, Horsfield's (別名)

- Cuckoo, Jacobin (検討継続)

- Cuckoo, Large Hawk

- Cuckoo, Lesser (7・8版)

- Cuckoo, Little (旧)

- Cuckoo, Long-tailed (7版)

- Cuckoo, Oriental

- Cuckoo, Pacific Long-tailed (8版)

- Cuckoo, Pied (検討継続・別名)

- Cuckoo, Plaintive (8版追加)

- Cuckoo, Red-winged Crested (旧別名)

- Cuckoo, Short-winged

- Cuckoo-Dove, Philippine (検討継続)

- Cuckooshrike, Black-winged

- Cuckooshrike, Lesser (分離前旧/現コアサクラサンショウクイ)

- Curlew (旧)

- Curlew, Australian (旧別名)

- Curlew, Black (8版追加・旧別名)

- Curlew, Bristle-thighed

- Curlew, Eastern (旧概念)

- Curlew, Eurasian (7・8版)

- Curlew, Far Eastern (7・8版)

- Curlew, Little (7・8版)

- Curlew, Pygmy (旧別名)

- Curlew, Slender-billed

D

- Dabchick (旧英)

- Daw (旧英・分離前)

- Dipper, Asiatic (旧別名・米由来?)

- Dipper, Brown

- Dipper, Pallas's (旧別名)

- Dishwasher (旧別名)

- Diver, Black-throated (米)

- Diver, Great Northern (米)

- Diver, Pacific (米)

- Diver, Red-throated (米)

- Diver, White-billed (米)

- Dollarbird (別名・Avibase)

- Dollarbird, Oriental (7・8版)

- Dotterel (別名)

- Dotterel, Eurasian

- Dotterel, Ring (英旧別名)

- Dove, Asian Emerald (別名)

- Dove, Black-chinned Fruit

- Dove, Collared (旧)

- Dove, Collared Turtle (旧別名)

- Dove, Common Emerald (8版)

- Dove, Eastern Collared (旧別名)

- Dove, Emerald (7版旧)

- Dove, Eurasian Collared

- Dove, Green (別名)

- Dove, Green-backed (別名)

- Dove, Green-winged (別名)

- Dove, Grey-capped Emerald (別名)

- Dove, Leclancher's (別名)

- Dove, Oriental Turtle

- Dove, Red Collard (8版)

- Dove, Red Turtle (7版)

- Dove, Red-collard (別綴)

- Dove, Rock

- Dove, Rufous Turtle (旧別名)

- Dove, Spotted (検討継続)

- Dove, Stock

- Dowitcher, Asian (7・8版)

- Dowitcher, Asiatic (旧)

- Dowitcher, Long-billed

- Dowitcher, Short-billed

- Draw-water (旧別名・検討継続)

- Drongo, Ashy (7・8版)

- Drongo, Black

- Drongo, Hair Crested

- Drongo, Pale Ashy (旧)

- Duck, American Black (検討新規)

- Duck, Brahminy (インド名)

- Duck, Burrow (旧別名)

- Duck, Eastern Spot-billed (7・8版)

- Duck, Falcated

- Duck, Ferruginous (7・8版)

- Duck, Harlequin

- Duck, Lesser Tree (別名)

- Duck, Lesser Whistling

- Duck, Long-tailed

- Duck, Mandarin

- Duck, Philippine

- Duck, Ring-necked

- Duck, Spot-billed (旧・分離前)

- Duck, Spotbill (旧・分離前)

- Duck, Tufted

- Dun-Fly-catcher (旧別名)

- Dunlin

- Dunnock, Alpine (別名)

- Dunnock, Siberian (別名)

E

- Eagle, American (別名)

- Eagle, Bald

- Eagle, Black (若鳥英旧別名/同名は現カザノワシ名称/コシジロイヌワシの別名)

- Eagle, Crested Serpent

- Eagle, Eastern Imperial (分離・7・8版)

- Eagle, Fish (旧別名)

- Eagle, Golden

- Eagle, Greater Spotted

- Eagle, Grey Sea (旧米)

- Eagle, Hodgson's Hawk (別名)

- Eagle, Imperial (旧・分離前)

- Eagle, Japanese Golden (亜種イヌワシ)

- Eagle, Mountain Hawk

- Eagle, Pacific Sea (別名)

- Eagle, Sea (旧)

- Eagle, Spotted (旧・分離前)

- Eagle, Steller's Fish (別名)

- Eagle, Steller's Sea

- Eagle, Steppe (検討継続)

- Eagle, Tawny (検討継続・旧概念ソウゲンワシ/分離・現アフリカソウゲンワシ/サメイロイヌワシ)

- Eagle, White (イヌワシの白変型?)

- Eagle, White-headed (別名)

- Eagle, White-headed Fish (別名)

- Eagle, White-headed Sea (別名)

- Eagle, White-shouldered Imperial (ニシカタシロワシの旧別名)

- Eagle, White-shouldered Sea (別名)

- Eagle, White-tailed

- Eagle, White-tailed Fish (別名)

- Eagle, White-tailed Sea (別名)

- Egret, Cattle (分離前・7・8版)

- Egret, Chinese

- Egret, Common (別名)

- Egret, Eastern Cattle (IOC 分離)

- Egret, Eastern Great (亜種または別種チュウイサギ)

- Egret, Great

- Egret, Great White (別名)

- Egret, Indian Cattle (旧別名)

- Egret, Intermediate (7・8版)

- Egret, Large (別名)

- Egret, Little

- Egret, Medium (IOC)

- Egret, Plumed (同種時代オセアニア/分離後オーストラリアチュウサギ)

- Egret, Swinhoe's (旧別名)

- Egret, Yellow-billed (同種時代アフリカ/分離後アフリカチュウサギ?)

- Eider, Common (検討継続)

- Eider, King

- Eider, Steller's

- Erne (別名)

F

- Fairytern, Indo-Pacific (分離案あり)

- Falcon, Amur

- Falcon, Eastern Red-footed (別名)

- Falcon, Gyr (別綴)

- Falcon, Jer (別綴)

- Falcon, Manchurian (旧別名)

- Falcon, Manchurian Red-footed (旧別名)

- Falcon, Peregrine

- Falcon, Red-footed (旧・分離前/現ニシアカアシチョウゲンボウ)

- Falcon, Saker (検討移行)

- Falcon, Stone (若鳥旧別名)

- Felfer (旧別名)

- Felt (旧別名)

- Fieldfare

- Finch, Asian Rosy (7・8版)

- Finch, Long-tailed Rose

- Finch, Rosy (旧)

- Finch, Scarlet (旧別名)

- Firetail (旧別名)

- Flamingo, European (別名・検討新規)

- Flamingo, Greater (検討新規)

- Flycatcher, Amur Paradise (分離・検討新規・記録種?)

- Flycatcher, Asian Brown (7・8版)

- Flycatcher, Asian Paradise (分離前・検討新規・分離後未定)

- Flycatcher, Asiatic Paradise (分離前・別名・検討新規・分離後未定)

- Flycatcher, Black Paradise (8版)

- Flycatcher, Blue-and-white

- Flycatcher, Broad-billed (旧別名)

- Flycatcher, Brown (旧)

- Flycatcher, Brown-breasted (8版追加)

- Flycatcher, Brown-chested Jungle (検討新規)

- Flycatcher, Chinese (分離・検討継続・別名)

- Flycatcher, Dark-sided (7・8版)

- Flycatcher, European Pied

- Flycatcher, Ferruginous

- Flycatcher, Green-backed (分離・検討継続)

- Flycatcher, Grey-spotted (旧)

- Flycatcher, Grey-streaked (7・8版)

- Flycatcher, Indian Paradise (分離・検討新規・記録種ではない?)

- Flycatcher, Japanese Paradise (7版旧)

- Flycatcher, Mugimaki

- Flycatcher, Narcissus

- Flycatcher, Red-breasted (旧・分離前/分離・7・8版ニシオジロビタキ)

- Flycatcher, Ryukyu (分離・8版)

- Flycatcher, Siberian (旧別名)

- Flycatcher, Sooty (旧名/現ススチャヒタキ)

- Flycatcher, Spot-breasted (旧別名)

- Flycatcher, Spotted

- Flycatcher, Taiga (分離・7・8版オジロビタキ)

- Flycatcher, Tricolor (旧・属統合・先取権問題由来)

- Flycatcher, Verditer

- Flycatcher, Yellow-rumped

- Frigatebird, Christmas (検討継続)

- Frigatebird, Christmas Island (検討継続・別名)

- Frigatebird, Great

- Frigatebird, Lesser

- Fulmar (旧)

- Fulmar, Northern (7・8版)

G

- Gadwall

- Gallinule, Common (同種時代米名・現アメリカバン)

- Garganey

- Gawk (旧英地方名)

- Godwit, Bar-tailed

- Godwit, Black-tailed

- Godwit, Hudsonian

- Godwit, Red (旧別名・夏羽)

- Godwit, Red (旧別名・夏羽)

- Goldcrest

- Goldeneye (旧)

- Goldeneye, Barrow's (検討継続)

- Goldeneye, Common (7・8版)

- Goldfinch (別名・検討継続)

- Goldfinch, European (検討継続)

- Goosander (別名・ヨーロッパ名)

- Goose, Bar (旧別名)

- Goose, Bar-headed

- Goose, Bean

- Goose, Blue (色彩型)

- Goose, Blue Snow (色彩型・別名)

- Goose, Brant

- Goose, Brent (米・eBird)

- Goose, Cackling (分離・シジュウカラガン)

- Goose, Canada (分離前・分離後カナガン)

- Goose, Chinese (家禽品種・旧種名)

- Goose, Cotton Pygmy (8版)

- Goose, Emperor

- Goose, Greater Snow (大型亜種とされた時代)

- Goose, Greater White-fronted

- Goose, Greylag

- Goose, Lesser Snow (小型亜種とされた時代)

- Goose, Lesser White-fronted

- Goose, Rain (英旧別名)

- Goose, Red-breasted (8版追加)

- Goose, Snow

- Goose, Swan

- Goose, Taiga Bean (オオヒシクイ・亜種/リストにより分離)

- Goose, Tundra Bean (ヒシクイ・亜種/リストにより分離)

- Goshawk (旧)

- Goshawk, Chinese (旧)

- Goshawk, Eastern (分離・別名)

- Goshawk, Eurasian (分離・8版)

- Goshawk, Grey (旧別名)

- Goshawk, Northern (分離前・7版)

- Grassbird, Marsh (7・8版)

- Grebe, Black-necked

- Grebe, Crested (過去米=誤解)

- Grebe, Eared (別名・米)

- Grebe, Great Crested

- Grebe, Holboelli's (米亜種または種別名)

- Grebe, Horned (7・8版)

- Grebe, Little

- Grebe, Red-necked

- Grebe, Red-throated Little (旧別名)

- Grebe, Slavonian (旧・主にヨーロッパ名)

- Greenfinch, Bonin (分離・8版)

- Greenfinch, Grey-capped (IOC 旧)

- Greenfinch, Ogasawara (分離・別名)

- Greenfinch, Oriental

- Greenshank (旧)

- Greenshank, Armstrong's (旧別名)

- Greenshank, Common (7・8版)

- Greenshank, Nordmann's

- Greenshank, Spotted (別名)

- Grosbeak, Bonin

- Grosbeak, Chinese (7・8版)

- Grosbeak, Japanese

- Grosbeak, Pine

- Grosbeak, Yellow-billed (旧)

- Grouse, Hazel

- Guillemot (旧別名)

- Guillemot, Black (検討新規)

- Guillemot, Brunnich's (旧別名)

- Guillemot, Pigeon

- Guillemot, Sooty (旧別名)

- Guillemot, Spectacled

- Gull, American Herring (分離・検討移行)

- Gull, Black-headed

- Gull, Black-tailed

- Gull, Bonaparte's

- Gull, Brown-headed

- Gull, California (検討継続)

- Gull, Caspian (検討継続)

- Gull, Chinese Black-headed (旧別名)

- Gull, Common

- Gull, East Siberian (分離・別名)

- Gull, Franklin's

- Gull, Glaucous

- Gull, Glaucous-winged

- Gull, Great Black-headed (旧別名)

- Gull, Herring (分離前・7版)

- Gull, Iceland

- Gull, Ivory

- Gull, Japanese (旧別名)

- Gull, Laughing

- Gull, Lesser Black-backed

- Gull, Little

- Gull, Mew (別名・特に米)

- Gull, Pallas's

- Gull, Relict

- Gull, Ring-billed (検討継続)

- Gull, Ross's

- Gull, Sabine's

- Gull, Saunders's

- Gull, Slaty-backed

- Gull, Slender-billed

- Gull, Temminck's (旧別名)

- Gull, Thayer's

- Gull, Vega (分離・8版)

- Gull, Yellow-legged

- gyr (略)

- Gyrfalcon

H

- Hammer, Yellow (別綴)

- Harrier (米・旧)

- Harrier, Eastern Marsh (分離・7・8版)

- Harrier, Eurasian Marsh (分離前・旧)

- Harrier, Hen

- Harrier, Marsh (分離前・旧)

- Harrier, Montagu's (検討継続)

- Harrier, Northern (分離・8版追加)

- Harrier, Northern Marsh (分離前・旧)

- Harrier, Pale (別名・検討移行)

- Harrier, Pallid (検討移行)

- Harrier, Pied

- Harrier, Western Marsh (分離・検討移行)

- Harry, King (旧別名・検討継続)

- Hawfinch

- Hawfinch, Black-tailed (旧別名)

- Hawk, Chinese Sparrow (別綴)

- Hawk, Duck (米旧別名)

- Hawk, Fish (旧別名)

- Hawk, Grey Frog (旧別名)

- Hawk, Marsh (別名)

- Hawk, Pigeon (旧米別名)

- Hawk, Rough-legged (米)

- hawk sp., Accipitrine (日本のハイタカ属相当の eBird 概念)

- Hawk, Sparrow (別綴)

- Hawk-Cuckoo, Northern (分離・8版)

- Hawk-Cuckoo, Rufous (分離・7版)

- Heron, Amur Green (旧別名)

- Heron, Black-crowned Night (7・8版・もと米名)

- Heron, Chinese Pond

- Heron, Eastern Reef (旧)

- Heron, Green-backed (分離前)

- Heron, Grey

- Heron, Indian Pond (検討新規)

- Heron, Japanese Night

- Heron, Javan Pond (検討継続)

- Heron, Little (IOC 15.1 分離)

- Heron, Malay Night (旧別名)

- Heron, Malayan Night (7・8版)

- Heron, Malaysian Night (旧)

- Heron, Nankeen Night (7・8版)

- Heron, Night (旧)

- Heron, Pacific Reef (7・8版)

- Heron, Purple

- Heron, Rufous Night (旧)

- Heron, Striated (7・8版・IOC 15.1 分離前)

- Heron, White (亜種または別種チュウイサギのニュージーランド名)

- Hobby (旧)

- Hobby, Eurasian (7・8版)

- Hobby, Northern (別名)

- Honeyeater, Bonin (旧)

- Hoodie (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)

- Hoopoe (旧)

- Hoopoe, Eurasian (7・8版)

- Hwamei (旧)

- Hwamei, Chinese (7・8版)

I

J

K

- kawau (ニュージーランド名マオリ名・亜種)

- Kestrel (旧)

- Kestrel, Common (7・8版)

- Kestrel, Lesser

- Kingfisher (旧)

- Kingfisher, Black-capped

- Kingfisher, Collared

- Kingfisher, Common

- Kingfisher, Crested (7・8版)

- Kingfisher, Crested Pied (旧)

- Kingfisher, Miyako (IOC に含まれず・別名)

- Kingfisher, Miyako Island (IOC に含まれず・7版・H&M4 英名)

- Kingfisher, Oriental Dwarf

- Kingfisher, Ruddy

- Kingfisher, Ryukyu (8版・IOC に含まれず)

- Kingfisher, White-breasted (検討移行・別名)

- Kingfisher, White-throated (検討移行)

- Kinglet (旧別名)

- Kinglet, Ruby-crowned (検討継続)

- Kite (英国ではアカトビを指す)

- Kite, Black

- Kite, Black-eared (別名または亜種・分離の考えもある)

- Kite, Black-shouldered (分離前・検討移行)

- Kite, Black-winged (分離後・検討移行)

- Kite, Blue (旧別名・検討移行)

- Kite, Brahminy (検討継続)

- Kite, Common Black-shouldered (分離後別名・検討移行)

- Kite, Eared (別名または亜種・分離の考えもある)

- Kite, Large Indian (別名または亜種・分離の考えもある)

- Kittiwake (旧)

- Kittiwake, Black-legged (7・8版)

- Kittiwake, Common (旧)

- Kittiwake, Red-legged

- Knot, Great

- Knot, Red

- Koel (旧別名)

- Koel, Asian

- Koel, Long-tailed (旧)

L

- Lark, Mongolian

- Lark, Red-capped (旧・分離前別名/現アフリカヒメコウテンシ)

- Lark, Shore (別名・ヨーロッパ名)

- Lark, Short-toed (旧・分離前)

- Laughingthrush, Melodius (旧別名)

- Leaf-Warbler, Grey-legged (Avibase)

- Leaf-Warbler, Inornate (別名)

- Leaf-Warbler, Izu (別名)

- Leaf-Warbler, Pallas's (Avibase)

- Leaf-Warbler, Radde's (別名)

M

- Magpie (旧)

- Magpie, Azure-winged

- Magpie, Black-billed (分離前・米/現アメリカカササギ)

- Magpie, Eurasian (分離前・8版)

- Magpie, Oriental (分離・8版)

- Mallard

- Martin, Asian House

- Martin, Asian Plain (分離・別名・暫定同定)

- Martin, Bank (旧別名・eBird)

- Martin, Brown-throated (分離前・8版)

- Martin, Collared Sand (インド名)

- Martin, Common House (旧・7版・分離・検討種・分離後日本記録亜種を含まず)

- Martin, European Sand (別名)

- Martin, Grey-throated (分離・IOC 同定暫定)

- Martin, House (旧・分離前・検討移行)

- Martin, Pale (検討新規)

- Martin, Plain (分離前・8版)

- Martin, Sand

- Martin, Siberian House (分離・検討移行・分離後日本記録亜種を含む)

- Martin, Western House (分離・検討移行・分離後日本記録亜種を含まず)

- Mate, Cuckoo's (旧英)

- Mavis (旧別名・8版追加)

- Merganser, Chinese (旧)

- Merganser, Common

- Merganser, Hooded (8版追加)

- Merganser, Red-breasted

- Merganser, Scaly-sided (7・8版)

- Merlin

- Merlin, Jack (オス旧別名)

- Minivet, Ashy (分離前・7版種または亜種サンショウクイ・8版サンショウクイ)

- Minivet, Ryukyu (分離・8版)

- minivets, grey (種グループ/サンショウクイ上種)

- Mollymawk (Thalassarche 属名)

- Mollymawk (旧別名)

- Monarch, Black-naped

- Moorhen (旧)

- Moorhen, Common (7・8版)

- Morillon (メス・若鳥を指し別種とみなされた時代もあり)

- Mouse-hawk (旧英別名)

- Murre, Common

- Murre, Thick-billed (7・8版)

- Murrelet, Ancient

- Murrelet, Crested (旧)

- Murrelet, Japanese (7・8版)

- Murrelet, Kittlitz's (検討継続)

- Murrelet, Long-billed (7・8版)

- Murrelet, Marbled (旧・別名)

- Muttonbird (地方名・別名)

- Myna, Daurian (旧別名)

- Myna, Red-cheeked (旧別名)

- Myna, White-cheeked (別名)

N

O

- Owl, Eastern Grass (7版・8版検討移行)

- Owl, Eurasian Eagle (7・8版)

- Owl, Grass (8版検討移行・旧分離前)

- Owl, Himalayan (分離・検討新規)

- Owl, Japanese Scops (分離・8版)

- Owl, Long-eared

- Owl, Oriental Scops (分離・7・8版)

- Owl, Ryukyu Scops

- Owl, Scops (旧・分離前)

- Owl, Short-eared

- Owl, Snowy

- Owl, Tawny (分離前モリフクロウ・検討新規)

P

- Parrotbill, Bearded (旧別名)

- Parrotbill, Vinous-throated (検討継続)

- Partridge, Bamboo (旧)

- Partridge, Chinese Bamboo (7・8版)

- Pastor, Rosy (旧別名)

- Pelican, Dalmatian

- Pelican, Great White (7・8版)

- Pelican, Rosy (旧)

- Pelican, Spot-billed

- Pelican, White (旧)

- Peregrine (英別名)

- Petrel, Band-rumped Storm (7・8版)

- Petrel, Black-winged

- Petrel, Bonin

- Petrel, Bulwer's

- Petrel, Cape (検討継続)

- Petrel, Cook's (検討継続)

- Petrel, Dark-rumped (7版)

- Petrel, Fork-tailed (旧別名)

- Petrel, Fork-tailed Storm

- Petrel, Fulmar (旧別名)

- Petrel, Fulmarine (別名・総称でも使われる)

- Petrel, Harcourt's Storm (旧別名・分離前)

- Petrel, Hawaiian (8版)

- Petrel, Herald (分離・検討継続・推定名)

- Petrel, Juan Fernandez

- Petrel, Kermadec

- Petrel, Leach's (別名)

- Petrel, Leach's Storm (別綴)

- Petrel, Least Storm (検討継続)

- Petrel, Matsudaira's Storm

- Petrel, Mottled

- Petrel, Providence

- Petrel, Slender-billed (別名)

- Petrel, Stejneger's

- Petrel, Swinhoe's Storm

- Petrel, White-naped (分離・8版追加・別名)

- Petrel, White-necked (分離前オオシロハラミズナギドリ・分離・8版追加)

- Petrel, Wilson's Storm

- Phalarope, Grey (別名・主にヨーロッパ名)

- Phalarope, Hyperborean (米別名)

- Phalarope, Northern (米別名)

- Phalarope, Red (米別名)

- Phalarope, Red-necked

- Phalarope, Wilson's

- Pheasant, Common (7版旧・分離前/現タイリクキジ)

- Pheasant, Copper

- Pheasant, Green (分離・IOC・8版)

- Pheasant, Japanese (7版旧・分離前)

- Pheasant, Reed (旧別名)

- Pheasant, Ring-necked (同種時代米名/現タイリクキジ)

- Pigeon, Black Wood (8版)

- Pigeon, Bonin Wood (7・8版)

- Pigeon, Green-winged (別名)

- Pigeon, Hill (検討新規)

- Pigeon, Japanese Green (旧)

- Pigeon, Japanese Wood (7版旧)

- Pigeon, Jouy's Wood (旧別名)

- Pigeon, Little Green (別名)

- Pigeon, Ogasawara Islands Wood (旧)

- Pigeon, Red-capped Green (旧・分離前別名・台湾亜種または種)

- Pigeon, Rock (オーストラリアの別属の名称にもある)

- Pigeon, Ryukyu Green (IOC で分離)

- Pigeon, Ryukyu Wood (7・8版)

- Pigeon, Silver-banded Black (旧)

- Pigeon, Taiwan Green (分離後・8版・IOC でさらに分離)

- Pigeon, Whistling Green (分離前・7版旧)

- Pigeon, White-bellied Green (7・8版)

- Pintail (旧)

- Pintail, Northern (7・8版)

- Pipit, Blyth's

- Pipit, Buff-bellied (分離前・7・8版)

- Pipit, Godlewski's (別名)

- Pipit, Indian Tree (旧概念・分離前)

- Pipit, Japanese (別名・分割後に対応)

- Pipit, Meadow

- Pipit, Olive-backed (7・8版)

- Pipit, Pechora

- Pipit, Red-throated

- Pipit, Richard's

- Pipit, Rosy

- Pipit, Siberian (分離・IOC)

- Pipit, Tawny (検討継続)

- Pipit, Tree

- Pipit, Water (旧分離前/検討継続・現サメイロタヒバリ/ヒガシヨーロッパタヒバリ)

- Pipit, Water (旧分離前・6版タヒバリ)

- Pitta, Blue-winged (旧分離前/現ミナミヤイロチョウ)

- Pitta, Fairy (7・8版)

- Pitta, Hooded

- Plover, American Golden (検討移行)

- Plover, Black (旧別名)

- Plover, Black-bellied (旧別名・米)

- Plover, Caspian (分離前別名・現ニシオオチドリ)

- Plover, Common Ringed

- Plover, Eastern Grey (亜種)

- Plover, European Golden (7・8版)

- Plover, Golden (旧)

- Plover, Greater Sand

- Plover, Green (旧別名)

- Plover, Grey

- Plover, Kentish

- Plover, Lesser Golden (旧)

- Plover, Lesser Sand (7版旧)

- Plover, Little Ringed

- Plover, Long-billed (7・8版)

- Plover, Long-billed Ringed (旧)

- Plover, Mongolian (旧)

- Plover, Oriental

- Plover, Pacific Golden (7・8版)

- Plover, Ringed (英別名)

- Plover, Semipalmated

- Plover, Siberian Sand (8版)

- Plover, Snowy (同種時代米名/現ユキチドリ)

- Plover, Wrangel Island Grey (亜種)

- Ploverspage (英旧別名)

- Pochard (旧)

- Pochard, Baer's

- Pochard, Common (7・8版)

- Pochard, European (旧別名)

- Pochard, Red-crested

- Pochard, Siberian (別名)

- Pochard, White-eye (旧)

- Pratincole, Indian (分離前旧別名)

- Pratincole, Oriental

- Prewit (旧別名)

- Prinia, Plain (分離・検討継続・推定名)

- Ptarmigan (旧英名)

- Ptarmigan, Rock (米名由来)

- Puffin, Horn-billed (旧別名)

- Puffin, Horned

- Puffin, Tufted

- Pyewipe (旧別名)

- Pygmy-goose, Cotton (7版)

Q

R

- Rail, Ashy (旧別名)

- Rail, Brown-cheeked (分離・8版)

- Rail, Land (旧別名・8版追加)

- Rail, Okinawa

- Rail, Slaty-breasted

- Rail, Swinhoe's (7・8版)

- Rail, Swinhoe's Yellow (旧別名)

- Rail, Water (分離前・7版/現ヨーロッパクイナ)

- Rail, White-browed (別名)

- Rail, Yellow (旧別名)

- Raven (旧)

- Raven, Common (旧)

- Raven, Northern (7・8版)

- Raven, Oriental (旧別名)

- Razorbill (検討移行)

- Red-leg (旧別名)

- Redbreast (旧別名)

- Redhead

- Redpoll (統合・8版・IOC)

- Redpoll, Arctic (統合前・7版コベニヒワ・8版亜種概念変更)

- Redpoll, Common (統合前・7版ベニヒワ・8版統合後英名)

- Redpoll, Hoary (米・統合前・7版コベニヒワ・8版亜種概念変更)

- Redshank (旧)

- Redshank, Common (7・8版)

- Redshank, Dusky (旧別名)

- Redshank, Spotted

- Redstart (旧)

- Redstart, Black

- Redstart, Blue-fronted (検討継続)

- Redstart, Common (7・8版)

- Redstart, Daurian

- Redstart, Eversmann's (7・8版)

- Redstart, Plumbeous (8版追加・別名)

- Redstart, Plumbeous Water (8版追加)

- Redstart, Rufous-backed (別名)

- Redwing

- Reedling (旧別名)

- Reedling, Bearded

- Reeve (メス)

- Ring-tail (メスや若鳥別名・ヒメハイイロチュウヒも含む)

- Ring-tail (検討継続・メスや若鳥別名・ハイイロチュウヒも含む)

- Robin (旧)

- Robin, Amami (旧)

- Robin, American (検討新規)

- Robin, European (7・8版)

- Robin, Izu (タネコマドリ・亜種または分離)

- Robin, Japanese

- Robin, Okinawa (分離・8版ホントウアカヒゲ)

- Robin, Orange-flanked Bush (同種時代別名/現ヒマラヤルリビタキ)

- Robin, Pekin (旧別名)

- Robin, Rufous-tailed

- Robin, Ryukyu (分離前・7版・分離・8版アカヒゲ)

- Robin, Siberian Blue

- Robin, Swinhoe's Red-tailed (旧別名)

- Robin, White-tailed (検討継続)

- Rock-thrush, White-throated

- Rockthrush, Blue (別綴)

- Rockthrush, White-breasted (旧別名)

- Roller, Broad-billed (旧)

- Roller, Eastern Broad-billed (別名)

- Rook

- Rosefinch (旧)

- Rosefinch, Common

- Rosefinch, Pallas's (7・8版)

- Rubythroat, Chinese (検討新規・分離・推定名)

- Rubythroat, Siberian

- Ruff

S

- Saker (別名・検討移行)

- Saker, Common (別名・検討移行)

- Saker, Siberian (別名・検討移行)

- Sanderling

- Sandgrouse (旧)

- Sandgrouse, Pallas's (7・8版)

- Sandpiper, Armstrong's (旧別名)

- Sandpiper, Baird's

- Sandpiper, Broad-billed

- Sandpiper, Buff-breasted

- Sandpiper, Common

- Sandpiper, Curlew

- Sandpiper, Green

- Sandpiper, Grey-rumped (旧別名)

- Sandpiper, Grey-tailed (旧別名)

- Sandpiper, Marsh

- Sandpiper, Okhotsk Tringine (旧別名)

- Sandpiper, Pectoral

- Sandpiper, Purple (旧分離前/現ムラサキハマシギ)

- Sandpiper, Red-headed (米旧別名)

- Sandpiper, Rock

- Sandpiper, Semipalmated (検討継続)

- Sandpiper, Sharp-tailed

- Sandpiper, Spoon-billed

- Sandpiper, Spotted

- Sandpiper, Stilt

- Sandpiper, Terek

- Sandpiper, Western

- Sandpiper, White-rumped

- Sandpiper, Wood

- saw-bills (カワアイサ・ウミアイサ総称)

- Scaup (旧)

- Scaup, Greater (7・8版)

- Scaup, Lesser

- Scoter, American (別名)

- Scoter, Black

- Scoter, Common (旧)

- Scoter, Stejneger's (分離・8版)

- Scoter, Surf

- Scoter, Velvet (7版旧ビロードキンクロ/分離・検討新規ヨーロッパビロードキンクロ)

- Scoter, Velvet (旧分離前/分離・検討新規ヨーロッパビロードキンクロ)

- Scoter, White-winged (分離前米名・分離・8版)

- Sea-Lark (英旧別名)

- Shag, Black (旧別名)

- Shaheen (インド亜種別名)

- Shangar (別名・検討移行)

- Shearwater, Audubon's (旧・分類変更)

- Shearwater, Bannerman's (分離)

- Shearwater, Bryan's

- Shearwater, Buller's

- Shearwater, Christmas

- Shearwater, Flesh-footed

- Shearwater, Manx (検討移行)

- Shearwater, Newell's

- Shearwater, Pale-footed (別名)

- Shearwater, Pink-footed

- Shearwater, Sable (改名提案)

- Shearwater, Short-tailed

- Shearwater, Slender-billed (別名)

- Shearwater, Sooty

- Shearwater, Streaked

- Shearwater, Townsend's (検討新規)

- Shearwater, Wedge-tailed

- Shearwater, White-faced (別名)

- Sheldrake (旧別名・オス)

- Sheldrake, Ruddy (旧別名・オス)

- Shelduck (別名)

- Shelduck, Common

- Shelduck, Crested

- Shelduck, Northern (別名)

- Shelduck, Ruddy

- Shoveler (英・旧)

- Shoveler, Common (別名)

- Shoveler, Northern (7・8版)

- Shrike, Brown

- Shrike, Bull-headed

- Shrike, Chinese Great Grey (旧別名)

- Shrike, Chinese Grey

- Shrike, Great (旧・分離前)

- Shrike, Great Grey (分離前・7版)

- Shrike, Isabelline (検討移行)

- Shrike, Long-tailed

- Shrike, Northern (分離・8版・分類変更)

- Shrike, Red-back (別名)

- Shrike, Red-backed

- Shrike, Rufous-backed (旧別名)

- Shrike, Tiger

- Sibia, White-eared (検討継続)

- Sie-pie (英旧別名)

- Siskin (旧)

- Siskin, Eurasian (7・8版)

- Skua, Arctic (旧・ヨーロッパ名)

- Skua, Buffon's (旧別名)

- Skua, Great (広い概念の旧別名/現キタオオトウゾクカモメ)

- Skua, Great (広い概念の旧別名/現キタオオトウゾクカモメ)

- Skua, Long-tailed (ヨーロッパ名)

- Skua, McCormick's (別名)

- Skua, Pomarine (7版・ヨーロッパ名)

- Skua, Pomatorhine (旧別名)

- Skua, Richardson's (旧別名)

- Skua, South Polar (7・8版)

- Skylark (旧)

- Skylark, Eurasian (7・8版)

- Skylark, Oriental (検討継続)

- Smew

- Snipe, Australian (旧別名)

- Snipe, Chinese (別名)

- Snipe, Common

- Snipe, Forest (別名)

- Snipe, Greater Painted (7・8版)

- Snipe, Jack

- Snipe, Japanese (旧)

- Snipe, Latham's (7・8版)

- Snipe, Martin (英旧別名)

- Snipe, Painted (旧)

- Snipe, Pin-tailed (8版)

- Snipe, Pintail (7版)

- Snipe, Sea (英旧別名)

- Snipe, Solitary

- Snipe, Summer (英旧別名)

- Snipe, Swinhoe's

- Snowflake (英旧別名)

- Sparrow, English (旧米)

- Sparrow, Eurasian Tree (7・8版)

- Sparrow, Fox (分離前・7・8版)

- Sparrow, Golden-crowned

- Sparrow, House

- Sparrow, Pit (旧別名)

- Sparrow, Red Fox (分離・IOC 該当でない?)

- Sparrow, Reed (旧別名)

- Sparrow, Russet

- Sparrow, Savannah

- Sparrow, Song

- Sparrow, Sooty Fox (分離・IOC 推定)

- Sparrow, Tree (旧)

- Sparrow, White-crowned

- Sparrow-Hawk, Chinese (ツミ旧別名 Seebohm ミナミツミから分離時代)

- Sparrowhawk (旧)

- Sparrowhawk, Asian (地方名)

- Sparrowhawk, Asiatic (ミナミツミと同種時代の旧別名)

- Sparrowhawk, Besra (ミナミツミ別名・かつてツミはこの亜種)

- Sparrowhawk, Chinese (7・8版)

- Sparrowhawk, Eastern (ミナミツミと同種時代の旧別名)

- Sparrowhawk, Eurasian (7・8版)

- Sparrowhawk, Horsfield's (旧別名)

- Sparrowhawk, Indian (地方名)

- Sparrowhawk, Japanese (7・8版)

- Sparrowhawk, Japanese Lesser (旧)

- Sparrowhawk, Lesser (ミナミツミと同種時代の旧名)

- Sparrowhawk, Little (旧別名)

- Sparrowhawk, Northern (別名)

- Spoonbill (旧)

- Spoonbill (旧別名)

- Spoonbill, Black-faced

- Spoonbill, Eurasian (7・8版)

- Stare (旧別名)

- Starling (旧)

- Starling, Asian Glossy (検討継続)

- Starling, Chestnut-cheeked (7・8版)

- Starling, Common

- Starling, Daurian

- Starling, European (米・eBird)

- Starling, Grey (旧)

- Starling, Grey-headed (旧別名)

- Starling, Purple-backed (別名)

- Starling, Red-billed

- Starling, Red-cheeked (旧 Seebohm 時代)

- Starling, Rose-coloured (旧別名)

- Starling, Rosy (7・8版)

- Starling, Silky (旧別名)

- Starling, White-cheeked (7・8版)

- Starling, White-shouldered

- Stilt (旧)

- Stilt, Black-winged

- Stilt, Pied (分離・8版追加)

- Stint, Little

- Stint, Long-toed

- Stint, Red-necked

- Stint, Rufous-necked (旧別名)

- Stint, Temminck's

- Stonechat (英北部旧別名)

- Stonechat (旧・分離前)

- Stonechat, Amur (分離・改名・IOC 15.1)

- Stonechat, Common (7版旧・分離前)

- Stonechat, Eastern (再統合された場合の Siberian Stonechat の別名・H&M4 名称)

- Stonechat, Siberian (この概念に再統合可能性あり・IOC 15.1 では未採用)

- Stonechat, Stejneger's (分離・8版)

- Stonehatch (英旧別名)

- Stork, Black

- Stork, Oriental

- Stork, White (旧・分離前/現シュバシコウ)

- Storm-Petrel, Grey-backed (検討継続)

- Storm-petrel, Leach's (7・8版)

- Storm-petrel, Madeiran (旧・分離前)

- Storm-petrel, Tristram's

- Stormcock (旧別名)

- Stubtail, Asian (7・8版)

- Swallow, Bank (米)

- Swallow, Barn (7・8版)

- Swallow, Eastern Red-rumped (分離・IOC)

- Swallow, House (旧)

- Swallow, Pacific

- Swallow, Red-rumped (分離前・7版)

- Swallow, Sea (英旧別名)

- Swallow, Sea (英旧別名)

- Swallow, Striated (検討新規)

- Swallow, Tree (検討移行)

- Swallow, White-breasted Wood (別表記)

- Swallow-Plover, Eastern (旧別名)

- Swamphen, Purple (分離・検討継続・推定名・別名)

- Swamphen, Western (分離・検討継続・推定名)

- Swan, Bewick's (別名・同種扱いでユーラシア亜種)

- Swan, Mute

- Swan, Trumpeter

- Swan, Tundra (7・8版・同種扱いで eBird も採用)

- Swan, Whistling (旧・米亜種由来)

- Swan, Whooper

- Swift, Common (検討継続)

- Swift, House

- Swift, Northern White-rumped (別名・アフリカコシジロアマツバメから派生する名称)

- Swift, Pacific (7・8版)

- Swift, Spine-tailed (旧別名)

- Swift, White-rumped (旧・分離前/現アフリカコシジロアマツバメ)

- Swift, White-throated Needle-tailed (旧別名)

- Swift, White-throated Spine-tailed (旧別名)

- Swiftlet, Edible-nest (分離前・検討継続)

- Swiftlet, German's (分離・検討継続)

- Swiftlet, Himalayan (検討移行)

- Swiftlet, Uniform (検討継続)

T

- Tattler, American Wandering (英旧)

- Tattler, Grey-tailed

- Tattler, Polynesian (旧別名)

- Tattler, Siberian (旧別名)

- Tattler, Wandering (米由来)

- Teal (7版旧)

- Teal, Baikal

- Teal, Blue-winged

- Teal, Common (8版種コガモ・IOC 15.1 分離)

- Teal, Eurasian (8版種コガモ・IOC 15.1 分離・eBird 亜種名)

- Teal, Green-winged (分離時アメリカコガモ/IOC 15.1 では分離/eBird で亜種名/同種時でも使われた)

- Tern, Aleutian

- Tern, Arctic

- Tern, Black (7・8版)

- Tern, Black-naped

- Tern, Bridled

- Tern, Brown-winged (旧別名)

- Tern, Caspian

- Tern, Chinese Crested (検討新規)

- Tern, Common

- Tern, Common White (別名)

- Tern, Crested (旧別名)

- Tern, Fairy (別名・同種時代は広く使われた/通常は別種ヒメアジサシによく使われる)

- Tern, Great Crested (旧別名)

- Tern, Greater Crested

- Tern, Grey-backed (別名)

- Tern, Gull-billed

- Tern, Least (8版追加・同種時米名)

- Tern, Lesser Crested

- Tern, Little

- Tern, Roseate

- Tern, Sooty

- Tern, Spectacled

- Tern, Swift (旧別名)

- Tern, Whiskered

- Tern, White (分離後の種グループ名の考えもある)

- Tern, White-winged (8版)

- Tern, White-winged Black (7版・別名)

- Throstle (旧別名・8版追加)

- Thrush, Amami (オオトラツグミ・海外で別種)

- Thrush, Black-throated (分離・8版)

- Thrush, Blue Rock

- Thrush, Bonin

- Thrush, Bonin Islands (旧別名)

- Thrush, Bramble (旧別名)

- Thrush, Brown (旧)

- Thrush, Brown-headed (7・8版)

- Thrush, Common Rock (8版追加)

- Thrush, Dark-throated (旧・分離前)

- Thrush, Dusky (分離前・7・8版)

- Thrush, Eye-browed (誤綴と言えるが使われていた)

- Thrush, Eyebrowed (7・8版)

- Thrush, Golden Mountain (分離前・旧別名)

- Thrush, Grey (旧)

- Thrush, Grey-backed

- Thrush, Grey-cheeked

- Thrush, Grey-headed (旧)

- Thrush, Izu

- Thrush, Izu Island (旧別名別綴)

- Thrush, Izu Islands (旧別名)

- Thrush, Japanese (7・8版)

- Thrush, Japanese Grey (旧別名)

- Thrush, Laughing (旧別名)

- Thrush, Melodius Laughing (旧別名)

- Thrush, Mistle

- Thrush, Naumann's (分離・8版ハチジョウツグミ)

- Thrush, Orange-headed (8版追加)

- Thrush, Pale

- Thrush, Red-throated (分離・8版ノドアカツグミ・検討追加)

- Thrush, Red-throated (分離前・7版ノドグロツグミ)

- Thrush, Scaly (8版・海外概念と相違)

- Thrush, Siberian

- Thrush, Song (8版追加)

- Thrush, White's

- Thrush, White's Ground (旧)

- Tit, Asian (統合・8版・別名 eBird など)

- Tit, Azure

- Tit, Bearded (別名)

- Tit, Bottle (別名)

- Tit, Chinese Penduline (分離・8版)

- Tit, Cinereous (統合・8版/7版では分離)

- Tit, Coal

- Tit, Cole (別綴)

- Tit, Eurasian Penduline (分離前・7版/現ニシツリスガラ)

- Tit, European Penduline (旧・分離前別名/現ニシツリスガラ)

- Tit, Great (旧・分離前/現ヨーロッパシジュウカラ)

- Tit, Iriomote (分離・8版)

- Tit, Japanese (旧別名)

- Tit, Japanese (統合前・7版旧)

- Tit, Long-tailed

- Tit, Marsh

- Tit, Ox-eye (旧別名・分離前/現ヨーロッパシジュウカラ)

- Tit, Penduline (旧・分離前)

- Tit, Varied

- Tit, Willow

- Tit, Yellow-bellied

- Titlark (旧別名)

- Titterel (旧別名)

- Treecreeper (旧)

- Treecreeper, Common (別名)

- Treecreeper, Eurasian (7・8版)

- Tropicbird, Red-tailed

- Tropicbird, White-tailed

- Tufted-Owl, Streaked (旧英別名)

- Turnstone (旧・英)

- Turnstone, Common (主に英別名)

- Turnstone, Ruddy (7・8版)

V

W

- Wagtail, Black-backed (亜種ハクセキレイ・別種とされたこともある)

- Wagtail, Black-headed (亜種別名・分類次第)

- Wagtail, Blue-headed (旧分離前 Seebohm 時代)

- Wagtail, Citrine

- Wagtail, Eastern Yellow (分離・8版)

- Wagtail, Forest

- Wagtail, Grey

- Wagtail, Japanese

- Wagtail, Japanese Pied (旧別名)

- Wagtail, Kamchatka Pied (亜種ハクセキレイ別名・別種とされたこともある)

- Wagtail, Pied (旧別名)

- Wagtail, Western Yellow (分離・8版)

- Wagtail, White

- Wagtail, Yellow (分離前・7版)

- Wagtail, Yellow-fronted (亜種別名・分類次第)

- Wagtail, Yellow-headed (旧別名)

- Wagtail, Yellow-hooded (旧別名)

- Warbler, Arctic (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも)

- Warbler, Arctic Leaf (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも・別名)

- Warbler, Arctic Willow (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも・別名)

- Warbler, Baikal Bush (検討継続)

- Warbler, Black-browed Reed

- Warbler, Blyth's Reed

- Warbler, Booted

- Warbler, Buff-browed (検討継続・別名)

- Warbler, Bush (旧・分離前)

- Warbler, Chinese Leaf (8版・分類概念変更)

- Warbler, Chinese Leaf (検討移行キバラムシクイ旧広義名)

- Warbler, Crowned Willow (旧別名)

- Warbler, Dusky

- Warbler, Dusky Willow (別名)

- Warbler, Eastern Crowned

- Warbler, Eastern Crowned Leaf (別名)

- Warbler, Eastern Crowned Willow (旧)

- Warbler, European Willow (別名)

- Warbler, Fan-tailed (旧・分離前)

- Warbler, Gray's Grasshopper (分離前・7版/現シベリアエゾセンニュウ)

- Warbler, Great Reed (旧・分離前/現ニシオオヨシキリ)

- Warbler, Greenish (検討継続)

- Warbler, Greenish (分離前ヤナギムシクイ)

- Warbler, Hume's Leaf (検討継続)

- Warbler, Ijima's (別名)

- Warbler, Ijima's Leaf

- Warbler, Ijima's Willow (旧別名)

- Warbler, Inornate (別名)

- Warbler, Japanese Bush (7・8版・分離前も)

- Warbler, Japanese Leaf

- Warbler, Japanese Marsh (旧別名)

- Warbler, Japanese Pale-legged Willow (分離・別名)

- Warbler, Japanese Swamp (旧)

- Warbler, Kamchatka Leaf

- Warbler, Korean Bush (分離・別名)

- Warbler, Lanceolated

- Warbler, Leaf (旧別名)

- Warbler, Lemon-rumped (分離前旧)

- Warbler, Manchurian Bush (分離・8版)

- Warbler, Middendorff's (旧)

- Warbler, Middendorff's Grasshopper (7・8版)

- Warbler, Myrtle

- Warbler, Northern Willow (別名)

- Warbler, Oriental Reed (分離・7・8版)

- Warbler, Pacific Leaf (Avibase)

- Warbler, Paddyfield (検討移行)

- Warbler, Pale-legged (旧・分離前)

- Warbler, Pale-legged Leaf (分離・7・8版/旧エゾムシクイ)

- Warbler, Pale-legged Willow (旧・分離前別名)

- Warbler, Pallas's

- Warbler, Pallas's Grasshopper

- Warbler, Pallas's Leaf (旧別名)

- Warbler, Pallas's Willow (旧別名)

- Warbler, Plain Leaf (別名)

- Warbler, Radde's

- Warbler, Radde's Bush (別名)

- Warbler, Radde's Willow (別名)

- Warbler, Sakhalin Grasshopper (分離・8版)

- Warbler, Sakhalin Leaf (分離・7・8版)

- Warbler, Schrenck's Reed (旧別名)

- Warbler, Sedge (8版追加)

- Warbler, Short-tailed Bush (旧)

- Warbler, Siberian Inornate (別名)

- Warbler, Siberian Lemon-rumped (別名)

- Warbler, Speckled Reed (検討移行)

- Warbler, Styan's Grasshopper

- Warbler, Temminck's Crowned Willow (旧別名)

- Warbler, Thick-billed

- Warbler, Thick-billed (別名カラフトムジセッカ)

- Warbler, Thick-billed Leaf (別名)

- Warbler, Thick-billed Willow (別名)

- Warbler, Tickell's Leaf (検討移行)

- Warbler, Tickell's Willow (検討移行・別名)

- Warbler, Two-barred

- Warbler, Two-barred Greenish (別名)

- Warbler, Two-barred Leaf (別名)

- Warbler, Willow

- Warbler, Wilson's (検討移行)

- Warbler, Wood

- Warbler, Yellow-browed

- Warbler, Yellow-browed Leaf (別名)

- Warbler, Yellow-browed Willow (別名)

- Warbler, Yellow-rumped (分離前)

- Warbler, Yellow-rumped Willow (別名)

- Warbler, Yellow-streaked (検討継続)

- Watercock (7・8版)

- Waterhen, White-breasted

- Waxwing (旧英名)

- Waxwing, Bohemian (米名由来)

- Waxwing, Japanese

- Wheatear (旧)

- Wheatear, Desert

- Wheatear, Greenland (米亜種)

- Wheatear, Isabelline

- Wheatear, Northern

- Wheatear, Pied

- Whew (旧米)

- Whew (旧米)

- Whilk (旧英)

- Whimbrel (7・8版)

- Whimbrel, Eurasian (分離・IOC)

- Whimbrel, Little (旧)

- Whinchat

- Whistler (旧米ヒドリガモ)

- Whistler (旧米ホオジロガモ)

- Whistler, Seven (旧別名)

- White-eye, Bonin (7・8版)

- White-eye, Chestnut-flanked

- White-eye, Ferruginous (旧別名)

- White-eye, Japanese (分離前・7版旧)

- White-eye, Siberian (別名)

- White-eye, Warbling (分離・8版)

- Whitefront, Lesser (別名)

- Whitethroat, Common (検討新規)

- Whitethroat, Lesser

- Wicket, Willy (英旧別名)

- Wideawake (別名)

- Wigeon, American

- Wigeon, Eurasian (7・8版)

- Willow-Warbler (別綴)

- Windhover (旧英)

- Woodcock (旧)

- Woodcock, Amami

- Woodcock, Eurasian (7・8版)

- Woodlark (英北部旧別名)

- Woodpecker, Amami (亜種オーストンオオアカゲラ・分離する考えあり)

- Woodpecker, Barred (旧別名)

- Woodpecker, Black

- Woodpecker, Eurasian Three-toed

- Woodpecker, Great Spotted

- Woodpecker, Greater Spotted (別名)

- Woodpecker, Grey-headed

- Woodpecker, Japanese (旧)

- Woodpecker, Japanese Green

- Woodpecker, Japanese Pygmy

- Woodpecker, Lesser Spotted

- Woodpecker, Northern Three-toed (別名)

- Woodpecker, Okinawa (7・8版)

- Woodpecker, Pied (旧別名)

- Woodpecker, Pryer's (旧)

- Woodpecker, Pygmy (現 Avibase/同種時代旧名)

- Woodpecker, Rufous-bellied

- Woodpecker, Three-toed (旧分離前)

- Woodpecker, White-backed

- Woodpecker, White-bellied

- Woodpecker, White-bellied Black (旧別名)

- Woodswallow, White-breasted

- Wren (旧)

- Wren, Common (旧)

- Wren, Eurasian (8版)

- Wren, Gold-crested (旧別名)

- Wren, Golden Crested (旧別名)

- Wren, Golden-crest (旧別名)

- Wren, Northern (旧)

- Wren, Willow (旧別名)

- Wren, Winter (分離前米・7版/現フユミソサザイ)

- Wren, Wood (旧別名)

- Wryneck (旧)

- Wryneck, Eurasian (7・8版)

X

Y

科名索引

◆鳥類学名の読みと意味・名前のことなどさまざま

- 種の学名は属名 (genus; generic name) と種小名 (specific name; species epithet; 学名を扱っていることが明らかな文脈では単純に epithet と略すこともある) から成っている。学名はカナで読みを示し、またそれぞれに意味などを説明している。[wikipedia 日本語版学名にもかなりの情報がある]。

それに引き続き命名者と年を記述するのが完全な形式になるが本文中では大部分省略している。

日本産種については改訂第8版準拠の#リンク集に命名者と記載年を含めた学名が収められているので参考にしていただきたい。若干長くなって面倒だがこの形式が図鑑などでも標準的に用いられるようになればもう少し普及するだろう。

(Linnaeus, 1758) のように "命名者, 記載年" 部分が丸かっこで囲まれるものは記載時学名から属が変化したもの。命名者部分に丸かっこの付く学名が多いがこれは補足的な意味で使われた丸かっこではなく別の意味がある。

本稿では記載者が2名の場合には普及している "&" の記号を用いている。ラテン語で書く場合は "et" となる。どちらも使われている。論文の著者2名の場合には引用に際して普及している英語式の "and" を用いているので学名表記と少し異なっている。

New unified list of birds - Avilist (BirdForum 2025.7) で紹介されている通り、記載者名が姓だけでは特定できない場合は特に名のイニシャルを与えることが推奨されている (ICZN Recommendation 51A)。IOC 15.1 では同姓の著者が存在する場合のみ名のイニシャルを与えていたが、AviList では全例で記載者名のイニシャルを与える形式に変更された。

本稿では改訂第8版準拠のリストに従ったためイニシャルを与えていない。現在は学術論文一般でも、同一文献内で紛らわしくなくてもフルネームを用いた著者名が用いられる傾向が現れてきており、鳥の学名の記載者表記も AviList 準拠、あるいはいずれはさらにフルネームを用いる表記が好まれるようになるかも知れない。

- 学名の読みをカナ書きで表記してあるが、日本語の発音に近似させたもので、ラテン語の発音を正しく表しているわけではない。ラテン語の発音について詳しいわけではないが、アクセント位置は後ろから2つめまたは3つめの音節に来るとのこと。

カナ書きで読むと任意の場所にアクセントを置きがちであるが、語末や子音に対応するカナにはアクセントを置かないように。2音節以上の単語では最後の音節には長音であってもアクセントは現れない。

語末が2重母音であっても1つめが長音でなければアクセントはない。例えば ardea のアクセントは "アルデア"。

ラテン語は現役言語ではないので何と読んでもよさそうではあるが、せっかく学名を覚えるならば古典式ラテン語の発音規則に合わせるのも外国語を扱う上での一つの見識と考えてよいだろう。

自己流でアクセントを置いたり長母音にするよりは多少の根拠があると見ていただくとよいだろう。

読み方がわからないために学名を敬遠されてきた方もこの機会に少し見ていただけば面白い部分もあるだろう。

よく現れる具体的な例を挙げておくと、minor, major はアクセントは冒頭 (2音節しかないので自動的に決まる)。"ミノール" と不適切なカナ書きにすると "ノー" にアクセントを置きがちだが、この表記はむしろ誤りと考えた方がよい。

語末は長音にならず、英語の minor, major のアクセントと同じで読み方だけが異なる (ミノル、マヨル) と考えるとわかりやすい。

もし英語読みする場合でもこのアクセント位置が適切。

ラテン語読みでは o は伸ばさない (マイヨル のように jo を 分けて発音することはある。minor ももし伸ばす場合でもアクセント音節を伸ばす)。

wikipedia 日本語版の解説によれば

1. 後ろから2番目の音節が閉音節である場合、および、長母音もしくは二重母音を含む音節である場合、強勢は後ろから2番目の音節に置かれる。

2. 上記以外の場合、後ろから3番目の音節に置かれる。但し、2音節しか持たない単語の場合は後ろから2番目の音節に置かれる。

とのこと。閉音節とは子音で終わる音節とのこと。また多くの学名に現れる -cola の "コーラ" とアクセントを置いて読みたくなるが、-co- は短母音で2.に当てはまりここにはアクセントがなく "コラ" と短く読んでその前の音節にアクセントを置くとよい。

多くの場合指小辞に由来する -ula の語尾も同様で伸ばさず、-cola と同じようなアクセント位置になる。

一方で motacilla は -cil- が子音で終わるので1.に当てはまり -cilla (キルラ) の方にアクセントがある (英語読みではモタシーラ)。

accipiter は -pi- が閉音節でないため -ci- にアクセントがある。英語でもアクセント位置は同じで2つめの c の発音だけが異なると考えれば近い音であることがわかる (アクキピテル。英語読みでも実用上多分構わない)。

よく使われるところでは emberiza を何と読むか問題になりそうだが、規則によれば -be- がアクセントで、発音の聞けるページを参照するとそのようになっている。

"エムベーリザ" (本来は長音ではないが "ベ" にアクセントを置くためこの表記とした。アクセントに慣れれば短音に戻していただいてもよい) のような読み方がよいのだろう [イタリア語の同じ綴りの単語は -iddza のリズムと解釈され "リ" の方にアクセントがあるとのこと]。

"Emberiza 某" 等名乗る方はこのような細部もこだわっていただきたい。

ラテン語で h を発音するかどうかは時代にもよるようで読まない場合もあるらしい (ラテン語起源のフランス語などでは発音しない)。ここでは "h + 母音" は h を発音する表記を採用した。学名記載などに使われる (著者) 自身を指す mihi の h は時代によらず必ず発音されるとのこと (h の音を外せば英語の me に対応することがわかりやすい)。

si の発音はラテン語ではおそらく "shi" の音は出てこないので紛らわしいことはないが、アクセント母音やその前、二重母音になる場合などは "スィ" と表記して注意を促すこととした。表記が煩雑になるのでアクセントに関係ない場合などは "シ" の表記が一部残っているが音は "si" である点は少し注意。

2重子音は分けて読むのが本来の読み方。前述 (-cil-la, ac-ci-) のようにここで音節が分離されることが多いので基本的に分けて表記している。ただしカナで表記困難な場合は促音 (詰まる音) を用いている。

ここに示した長音の読みは古典式で、後の時代では短くなる傾向があるので短く読んでいただいても問題ない。しかし長音かつアクセント母音となる造語語尾 (-atus, -ata など) は覚えやすいので積極的に長音を活用していただくとよいだろう。またギリシャ語の "尾" 由来の -urus, -ura、"足" 由来の -pus のように統一して発音すると意味も理解しやすくなる。

-phone のように長音と短音で意味が違うこともある。

解説では英語などに合わせて "長母音" の用語を用いているがラテン語やギリシャ語では正しい用語ではないかも知れない。これは例えばギリシャ文字の ε を "イプシロン/エプシロン" と短く読み、η を "エータ" と長く読むのに対応していると考えていただいてよい。ギリシャ語由来の学名で η は長母音と表記している。

古典式ラテン語時代ののんびりした読みを楽しまれたい方は長音で読むのもよいだろう。

原則的な考えを示しておくと、ここで (1) ここで示した長音は短音で読んでも差し支えない。(2) しかし短音であるべきものを長音で読むことは不自然。(3) 辞書にも載っている語など、アクセント位置が確定できている場合は他の場所にアクセントを置くのは不自然。

と解釈していただいてよいだろうか。

発音部分の記述がかなり詳しくなっているが、もともとはアクセント位置を確認する作業から始めたもので、アクセントになる可能性のある音が長音か短音かを判定する必要が生じ、結果的に個々に発音を確認することとなった。wiktionary で古典式発音記号を確認できる語はそのまま採用し、ギリシャ語由来のものも可能な範囲で原音を検討している。

基本的に古典式ラテン語に従った表記としているが、人名や地名など不自然になる場合に多少の例外を設けている。例えば sch の読みは両方があるが明らかににドイツ語読みを意識したものはドイツ語読みとしている。タカ類の属語尾に現れる -spiza など命名者意図が感じられる場合にも話者の言語も考慮して多少の例外を許している (いずれも注記してある)。

よく知られていて今更の感じもあるが、ラテン語は英語とは違って文法上の性 (男性・女性・中性) の区別がある。動物では中性はあまり現れないが皆無ではない。属の文法上の性に従って種小名や亜種小名の性が決まる。

一番よく出会うのは形容詞語尾の -us (男性) -a (女性) だろう。分類変更によって属の性が変わる場合はこのように種小名や亜種小名が変わるものがある。以前に使われた学名を覚えている場合は多少切り替えが必要。ただしラテン語形容詞でない -us や -a の語尾もあり、これらは変わらない。

形容詞でよく現れるものに "黒い" を表す ater があるが女性形は atra と形が少し変わる (いずれも冒頭が長母音)。セットで覚えておくとよい。

身近なところでは japonicus, japonica の語尾も同様 (ただし japon- の部分に長音を含むかどうかは微妙でどちらの読み方もある。japonicum は中性の形で鳥では多分現れない)。

japonensis とは何が違うのか気になるだろうが、japonicus / japonica は "日本の" で、-ensis (これも冒頭が長音でアクセントがある) は出所を表す接尾語 (wiktionary では英語で of or from [a place] と説明がある。古フランス語を経由して英語の -ese の語源とのこと)。

意味の上では微妙な違いがあるが特に訳し分けていない。この形容詞語尾は男性・女性は同じ形で、中性のみ -ense となる (日本の場合は鳥ではおそらく出てこないが植物の学名に登場する)。

ないと思われるが japonensis を持つ種がもし将来中性の属名に移されることがあればこの形に変化することになる。

#イワツバメや、検討種の中の #ニシイワツバメ、#マダラフルマカモメが中性の学名になっている (クイズに使えそう?)。#ミヤマモリフクロウの種小名も中性形に由来している。この項目に中性の属名の由来について少し詳しい解説がある。

このように見ていただけば種小名のラテン語は一見多様に見えてもそれほど難しいものでないことがわかっていただけるのではないかと思う。

(個々の種で処理中だが基本的に処理済み。読みに不明な点など注記のあるもの以外はある程度信頼していただいてよいと思う)

- 学名の意味を調べるに当たって、英名と学名、さらに和名の意味がよく一致する事例が多数あった。見れば自明な場合は特別な注記を行っていないことが多いが、現在の英名と学名の意味が一致しない場合に英名の起源が過去に使われていた学名に遡れる事例が多数あることがわかった。

wikipedia 英語版などの解説を見ても現在の学名の解説のみで必ずしも触れられていないものも多く、ほとんどは独自調査の結果である。これらの英名は和名の由来となっていると推定できるものも多く、和名の由来を考える上でも興味深いと考える。

この部分の記述は過去の学名が使われなくなった経緯なども含まれるため非常に複雑になっているものが多いが、ある程度の予備知識があれば興味深く読んでいただけるものもあると考える。例えば特に背が黒くないのにセグロカモメと呼ばれるのはなぜか、タヒバリはなぜヒバリが付くのかなど。

いずれの問題も分類学の扱いの変遷や亜種となる場合の種学名の扱い、学名の先取権の扱いや有効性など学名を扱う上で本質的な事項が多数含まれている。歴史が英名や和名に残っていると考えれば非常に興味深い。過去に疑問に感じられていた和名や英名などの理由が氷解するものもあるのではないだろうか。

またアビ類のように日本と共通種の多いロシア名や文献からヒントが得られる場合もある (記載文献はドイツ語だったりフランス語だったりするので各国語を行き来しないといけない。理学では英語以外の基本外国語は従来独仏露とされていたがその意味を実感することができる)。

このような経緯がオンラインで簡単にアクセスできる文献にしっかり記載されているものは少なく、また過去に使われた学名を完全に知ることはおそらく誰にとっても困難なので推測に伴うものも多く、不正確な部分がある可能性がある点には注意していただきたい。

単に学名の意味を知っておしまいでなく、このような考察まで含めると学名の世界は非常に奥が深い上に、系統分類とも密接に関連していることがわかる。調べてみると予想外のことが多く、まさに謎解きであまりに面白いのである。ここまで知ればトリビアを超えて世界でも自慢できるのではないだろうか。

新しい方の分類変遷については文献を読めば理解しやすく説明もしやすいと想像できるが、鳥のことを深く知るためには古い方も含めて学名を詳しく知ることは第一歩であると認識できる。

- これも今更、の感じがあるが、学名の成り立ちを少し紹介しておこう。もっと早く系統的に述べておけばよいのだろうが詳しい規則や歴史までは知らないため、本稿を読むにあたって関連する件のみ紹介とする。

まずよくある誤解として学名はカール・フォン・リンネが「自然の体系」の第 10 版 (1758) で決めた (末尾の参考文献に URL あり)、とされる場合があるが、いくつかの点で正しくない。

元来の名前は Carl Nilsson Linnaeus で、功績によって Carl von Linne の貴族の称号を得たのは 1757 年で、これ以前は Linnaeus である。ちなみに von は称号を表すもので、姓は Linne か von Linne であるべきかは解釈による

(例えば小笠原の鳥に名前を多く残している Kittlitz は von Kittlitz を姓とすべきかなどの議論がある。学名に記載者を載せる場合に問題になる。論文を書く人であれば引用文献での同様の著者の姓の扱いに困惑される方も多いだろう)。

Linnaeus が「自然の体系」初版を出版したのは 1735 年で、1758 年以降も Linnaeus の名称を使い続けていたので、我々が普通にみかける鳥の学名の記載者には Linne は出てこず、すべて Linnaeus ではないかと思う。

すなわちいかにも高校生物などで習いそうな「カニス・ファミリアニス・リンネ」(イヌのこと。なおイヌはオオカミから家畜化されたものとする捉え方ではオオカミの種小名を用いるべきとなり、この扱いはまだ確定していない模様) の読み方は正しくないことになる。

wikipedia 日本語版の解説によれば植物学では L. と略されるが、動物では省略しないとのことで L. と書くのは正しくないらしい (古い文献の用例にはみかける)。

次の誤解として「リンネが学名を発明した」があるが、これもあまり正しくない。ラテン語で名称を記述することはそれ以前から行われていた。ただしこの方法が人によって違っていた。簡単な種類の場合はラテン語1単語で示されることもしばしばあり、それに記述的な修飾を付ける形で次第に複雑な学名が使われるようになった。

ラテン語では形容詞による修飾は名詞の後に付く (ラテン語と系統の近いフランス語などでもよく使われる) ので、名詞 + 修飾語 の形になる。

以下ちょっと長いが余談: この順序となることは多少のメリットもあり、学名索引は同属のものが並ぶが、英名をそのままアルファベット順の索引とすると大変わかりにくくなる。

そのため英名索引では多くの場合最後の単語を先頭に回すなど学名に近い語順がよく用いられる。しかしながら英語特有の問題があって2単語からなる単語を別の単語とするか、ハイフンを入れるか、さらには合体させて1単語とするさまざまな段階の扱いがある (ドイツ語やオランダ語では単語を直接結合することが多いのでしばしば長い単語ができる)。

リストによって英名のハイフンの有無などが違うのはこの扱いの違いに由来する。Hawk-eagle とした場合は、索引では Eagle の下に置くべきか、Hawk-eagle の見出しにするか悩ましいわけである (さらに途中段階として Hawk-Eagle のようにハイフンの後の先頭を大文字表記にする場合がある。これは単語の独立性が高いが文法上は1単語扱いにしてハイフンを入れたい場合に相当する)。

ヘビクイワシを Secretary Bird と表記してもよいが、これをそのまま採用すると索引では Bird の下に置かざるを得ずちょっと困ったことになる。

学名の話に戻ると Linnaeus はこれを体系化し、2語による学名に統一した。名詞に相当する部分が属名、修飾語の部分が種小名ということになる。

学名がなぜラテン語文法規則に則っているかはこの成り立ちを考えるとよくわかる。修飾語は形容詞が使われることが多いので名詞の文法性に合わせて変化することになる。また修飾語が地名や人名などの場合は形容詞語尾を補って形容詞の変化をさせるのが一般的。

なお Linnaeus は種小名が形容詞でない場合は冒頭を大文字で記述して名詞であることを表しており、この用法も一定期間使われていた。

これが二名法で、Linnaeus はさらに綱、目、科という上位の分類階級を設け、それらを階層的に位置づけた (最後の部分は wikipedia 日本語版の解説から、と書こうと思ったが科とすべきところが属になっていた... 2024年11月段階)。なお属より上の分類階級を高次分類群と呼ぶそうで、上位分類は相対的な表現に使われることが多いがこの解説ではあまり使い分けていない (日本語名称はそれぞれ order と rank の英語に対応するが使い分けは英語に対応したものでもない)。

Linnaeus 当時は亜種の概念は直接的には現れず、これは 19 世紀後半に種と生物進化の関係が判明してきて初めて一般的になった概念である。この問題は #カンムリツクシガモ の第一標本を記述した者がなぜ亜種概念を用いず雑種と記載したかなどの推論にも関係する。

生物進化の考え方に否定的な立場だった命名者であれば記載に亜種を用いないことも理解できる。もちろん 20 世紀に入っても生物進化の問題は長く議論されていた。

Linnaeus の命名体系が広く用いられる以前に3語を用いた一見亜種学名に見える名称も使われていたが、これは現代の亜種概念とは異なったものである。

また亜種概念が広く使われるようになる前は違うものは別種として記載せざるを得なかったので、その当時の学名を指して「かつては別種扱い」の表現を読む時には注意が必要である。亜種概念がなかった、あるいは命名者の立場上使いたくなかったために別種となっていただけの場合も多い。

このように Linnaeus 以前より学名は存在したので、規約を作るにあたってはどこかで区切りを付ける必要がある。そこで「自然の体系」の第 10 版 (1758) の出版年を基準として、それ以前に発表されたものはたとえ Linnaeus が用いたものでも、また Linnaeus (1758) の用いたものと同じ学名であっても有効なものとして扱われなくなった。

ある意味この区切りは多少人工的なもので、その結果多くの種の記載者が Linnaeus となることになった。「この学名は Linnaeus が 1758 年に命名した」などの文章を読む時には若干注意が必要である。

ちなみに 1758 年の同年の文献が (少なくとも鳥に関係したものでは) もう1つあるとのこと。

Linnaeus (1758) 以降でも二名法に従っていないものもあり、著者が二名法に則っていないと判断されれば一見同じ2語の学名を用いていても有効なものとみなされないらしい。

また二名法ならば必ず2単語かと言えばそうでもなかったようで、AviList v2025 - errors, typos (2025.7) で示されているような人名が2語で、二名法なのに3単語となっていた例もあった。

シロスジヒメドリ 現在の学名で Ammospiza leconteii LeConte's Sparrow の種小名は記載時 Le Conteii の2単語だった。

後は皆さんもご存じの先取権の原則がある。同じものを指す場合には最初に記載された学名が採用される。

過去に誰かが用いた学名は無効である。

これらは自明な規則のように思えるがこれがしばしば混乱の原因となってきて、現在でもなっている。

Linnaeus (1758) の自然の体系」の第 10 版の記述が曖昧で何を指しているか判断できないために当初は使われなかったが、後にこの学名は何を指しているなどの同定がなされて学名が変わったことはしばしばある。「最初に記載された学名」という規則は合理的に見えるが、古い記載ほど記述が曖昧なのはある意味当然で同定に困難が伴うのである。このために学名が変わった事例は非常に多くある。

また古い文献を見つけるのも大変な作業である。一度は学名が確定してから、その種類が古い百科事典やどこかで出版された探検日誌のどこかに載っていたなど、およそ学名の記載とは思えないような文献が原記載とされることがあるのはそのような事情による。

古い文献では出版年が不明瞭なものもある。例えば出版年が記されているが実際の出版は後だった、複数の巻があって全体しての出版年の範囲はわかるが特定の記述が出版された年がわからないなど。

これらが特定されたり出版日時が改めて定義されることによって優先順位が変わって学名が変わることもある。

現在では厳格な要件になっており、少なくともある年以降に記載された学名はこの要件を満たす形になっている。例えば属の新記載では「その属の共通の特徴」「この特徴があれば他と区別できる」(diagnosis) などを記述する必要があり、「この特徴があれば他と区別できる」条件が不十分なもの (別の属なのにこの属と判定できてしまう) と判定されれば無効とされることもあるらしい。

現代ではそのような場合は一旦無効として、要件を満たす形で同じ名称で再命名となることもある。

「過去に誰かが用いた学名は無効である」も極めて妥当な規則に見えるが、同様に古い文献を探してゆくと同じ学名がみつかって無効となった (命名者が気づいていない) 例は非常に多数ある (例えば日本で記載されても不思議でなかった #サンコウチョウ)。すでに利用された名称は preoccupied と表記される。

種小名や亜種小名がすでに利用された名称かどうかは同属の範囲で判断される。

気づきにくいがこれは動物全体に対するもので (もちろん化石種も含む)、同じ属名が例えば虫にあってはいけないのである。鳥だけのリストならば過去に使われた全学名データベースのようなものもある程度あるが、動物全体となるとなかなか大変である。現在は動物と植物に同じ属名があっても構わないが古い時代ではそのように扱われず、遅く用いられた同一の属名は避けられることもあった (#アマツバメでは属名が長く確定しなかった)。

また一字一句違わないもののみを同一とみなすと支障が生じる場合もある。ギリシャ語由来のラテン語など綴り方が一通りでないものもあり、ラテン語アルファベットで同一のものを表す別の文字も存在する。

かつては同じ単語の男性形と女性形が別の属名に用いられ、これは同一なのか別のものなのか議論となったこともあった。実際に見てゆくとわずかに違う学名がいくつもあって同一性の定義が難しいことがわかる。

古い学名では違った音を表す記号や合字も使われており、これらを現代の表記に変換する際に若干の不定性が生じている。例えばミサゴの種小名とオジロワシの属名は過去には同じ綴りだったが変換する際に別のものになってしまった。

アカヒゲとコマドリの種小名と和名との対応が逆になっており、一度付けた学名は変更できないと説明されることも多いが、記載時の学名に文法的誤りがあれば正されることもある。

例えば #キバラムシクイ や #ヘラシギ では異なる綴りに変更されている。#ハヤブサ の亜種のシマハヤブサは献名が明示されていたため同一文献内の情報を用いた訂正が行われた。#クロウミツバメ も人名由来で訂正されたものが一般的に使われている。

クマタカの Nisaetus の属名も綴りを間違っていて訂正された。

ややこしいことに Linnaeus はしばしば省略形を見出しに用いており、すべての見出しが "." で終わっているために省略形かどうかが区別できず、省略された学名を採用すべきか、初出文献には出ていなくても省略されない学名を採用すべきかなどの議論もある。日本の鳥では#モリツバメや#サカツラガンなどが問題となる。

前者は ICZN が省略形と裁定し、省略する場合・省略しない場合の唯一の学名表記が決められた経緯がある。

学名を付けた時は別の学名だったのだが、分類変更で属が変わりたまたま同じ学名になってしまうこともある。これは分類学の問題なのでいつの時代でも起き得る。この時もそのような学名の使用を避けることになり、優先度の低い学名が使われたりや新称が与えられることもある。

また古くは属名が変わると新しい種小名が提案されることもしばしばあった (#ノスリの備考参照)。新属を提案すると自身が命名者になることができるため新属や改名された学名が氾濫し、現在のような規則に改められたものと思われる。

オオトラツグミ (#トラツグミ備考) の学名がトラツグミが Turdus 属に含められていた一時期に変わっていたのはこの影響があると思われる。#ノスリの現在の種小名や#チョウゲンボウの亜種小名も複雑な経緯をたどっていた。

ノスリの現在の種小名に japonicus が現れるのもケアシノスリを含む属統合の玉突きの結果だった。複雑であるが学名がどのように決まるかよい歴史的題材となっている。学名に関心のある方は時間をかけてじっくり吟味していただきたい。

これらの結果、素直な (わかりやすい) 種小名や亜種小名は早めに使われてしまい、後に名付けられた学名ほど性質をうまく記述していない (命名に苦労している) 偏りが発生していると想像できる。地名や人名、現地名を冠した (見方によってはややつまらない) 学名が多いのもそのような理由が背景にあると思われる。

学名字義を見る場合にはより早く付けられた学名 (ヨーロッパの種類であることが多い) も一緒に見渡すのが望ましい。種レベルであれば第8版準拠の#リンク集に記載者・記載年が示されているのでご活用いただきたい。

日本の鳥の学名も、そのような視点で見るとなぜそのような種小名 (特に亜種小名) が使われたのか想像できる傾向があるように思える。和名が学名に採用されていることもこのような事情が背景にありそうに思える (わかる範囲で個々の項目で説明してある)。

日本で記載されれば japonensis と名付けてもよさそうだが、一度使われるていると同じ属ではもう使うことができない。日本で記載された亜種小名に何でも japonensis (や japonicus など) が付いていない理由にもなる。

また日本の鳥の学名を多数付けた Temminck は同じグループが複数種する存在する場合は地域名を用いた japonensis を意識して避けていたと考えられる (#タンチョウの備考参照。Temminck 自身は Grus japonensis を適切な学名と考えておらず改名提案を出していた)。

人名を付ければ一般的には重なる心配が少ないと思われるが、それでも同じ属ですでに使われた人名の亜種小名が使われて変更されたことがあった (例えば#コゲラ)。

属を細かく分けることは細分主義と批判されることもあるが、種小名や亜種小名の自由度の観点からは属は分かれている方が都合がよいことになる。

#クロジのようにおそらく解釈の誤りから付けられたと思われる学名もあり、付けた学名を変更することはできないので解釈を含む命名は命名者にとってもリスクが大きいとも言える。色彩のような客観的性質をもとにした名称が多いのもそのためかも知れない。

古い文献に現在の分類に対応する過去気づかれていなかった学名が後日見つかることもある。多数が同意すればその学名に変更されることもあるが、ほぼ使われた形跡のない学名であれば「忘れられた学名」(nomen oblitum) と処理されることもある。

このあたりは判断の分かれる部分もあり、裁定が必要となれば ICZN が行う。

#オオムシクイなどの定義が決まったかのように見えるがこの問題が残っている。メボソムシクイ (世界的にはコムシクイ) のグループにさらに古く記載された学名があり、もしオオムシクイと同種であればこちらに先取権が発生する可能性がある。

しかし繁殖地でなく渡り途中に記載されたものでどこで繁殖する個体群かわからない。記載時の標本があるはずだが分子系統研究でオオムシクイが別種とされた論文ではこの標本を見つけ出すことができず、複数の種に分かれることを主眼とした論文なので先取権の扱いが曖昧なままとなっている。将来標本が発見され DNA 解析が行われ、変更すべきとの主張があればオオムシクイの学名が変わる可能性がある。

属と種、種と亜種の関係は似ているところもあるが若干違う。種と亜種の関係ではその種内で最初に記載された亜種が基亜種となり、種小名はその亜種と同じになる。分類変更などで種の分割・統合などが行われれば基亜種はそのグループ内で最初に記載された亜種になるので分割の場合はどちらかの種の種小名が変わり、統合の場合は地理的に遠く離れた亜種が基亜種となることもある。

属の場合はこの規則ではなく、属ごとにタイプ種を決める (新しく記述する場合は命名者が定義することになる)。Linnaeus (1758) のような古い時代になるとこのタイプ種定義がないため、例えば同じ属内の出現順など別途定義することになる。#サンコウチョウの属名は古い属名の時代にタイプ種の提案が複数あり、複雑な経緯を経て決まったもので自明な属名ではなかった。

属のタイプ種は定義によるものなので表面上 属名 = 種小名 であってもタイプ種とは限らない (#ミソサザイや#オガワコマドリ の解説参照)。

分子系統解析などによって属が分割される場合はどの種がどの属名になるかはその種の属する (現代の分子系統解析によるものならば) クレードのタイプ種で決まる。そのため現在 属名 = 種小名 のミソサザイであっても別の属学名に変わることが考えられる。

属が分割される場合、分割されて新しく生じる系統の中に過去の属のタイプ種となるものがあれば話は簡単で新しい属名はその属になる。複数ある場合は記載の早いものが採用される。優先順位が決まらない場合は裁定が行われる (Accipiter 属が分離されて生じた Tachyspiza 属はこのようにして決まった)。

ない場合には新しく決める必要がある。種を分割する時に亜種の記載順でほぼ自動的に決まるのとは多少異なる。

属分類については類縁性や独自性を指標とする従来の分類学では分類学者によって扱いに多くの違いがあった。分類学者によっては少しでも違った特性のあるものを独立属とすることもしばしばあった。

#ヘラシギがなぜ現在の学名になったのか、歴史を知らないとまったくわからないだろう。

おかげで上記のように属を分割する場合は過去の名前があることが多く比較的問題が少ないが、Charadrius 属の分割で選択肢が1つしかなくあまり適した名称でないためにちょっと困った状態になっている。複数ある、あるいはまったくない場合はより適切な属名が選べるが、1つだけあるのが問題となっている。

#イスカでも同様の問題があって、このあたりの属名が比較的細かく分かれている理由の一つとなっている。属を統合すると Linnaeus (1758) が記載した "イスカ属" になってしまうのである。

また属学名は分類学者が与えるものなので、同じ学名を別の分類学者が異なる分類群 (しかも鳥とは限らない) に対して与えてしまうことがしばしばあった。

ある属名がなぜ使われなくなったのか、鳥の学名辞典 (大変すぐれたものがあるが鳥以外は載っていない) だけではわからない場合もある。

分類学者が同じグループだと考えて与えた属が実は複数のグループを含むことが判明し、タイプ種の指定によって先取権のある属名のシノニムとなり、いかにも由緒ある名前でも使われなくなったものもある (トキ類の Ibis 属など)。

亜種についてはかつては色彩や計測値のわずかな違いで別亜種と記載された例が多数あり、「区別できない」として一部は整理されたがまだ多数の亜種が未解決のまま残っている。これも現代は分子系統解析待ちの部分が多く、かつて亜種や別種とされたものが分子系統解析では入り混じっていることが判明して統合される場合もある (種レベルではベニヒワとコベニヒワなど)。

外見での区別可能性より分子系統解析で個別のグループとして区別可能かが次第に重視されるようになってきている。

亜種概念は比較的新しいため、それ以前に使われていた「変種」(var.) を現代の亜種と同等のものとみなすかどうかの議論もある。例えばコサメビタキの学名が IOC リストで何度も変わったのはこのため。亜種時代であれば目立たなかった問題だが、種に分割された後の種小名は最初に記載された名前で決まるため。「変種」(var.) は亜種とは違う、いやそうでない用例がある、などの見解が対立していた。

これも「最初に記載された名前」である要件が理由で、どうしても古い時代の文献になる。亜種が一般的に使われる前の記載はどのように扱うかが問題となった。過去に別種扱いで同種扱いになった場合は (さらに合体などがなければ) 過去の種小名が亜種名となる。

もう一つ、このような分類変更に伴って重要となるのが基産地 (type locality。ラテン語 terra typica 模式地 の方が厳密な訳語かも) である。繁殖分布などではあるい程度わかりやすく、繁殖地で採集された標本であれば、種や亜種に分割される場合はその場所を含むグループの名前になる。

例えば#フクロウでは日本で最初に記載されたのが九州であったためこの場所を含むグループの名前が決まる。

九州の採集地フクロウの亜種学名は変わる心配はないが、日本の他地域は分類や亜種分布の考え方次第で何とも言えなくなる。Temminck and Schlegel (1850) の記載でも実はあまりすっきりせず、後に Hartert (1913) が九州と判定したというもの。

古い記載は先取権の原則から生き残る可能性が高いが、場所の特定はこのように確実性を欠く場合もある。偉い人が定義し、異論がなかったのでそれに落ち着いている感じ。世界から見れば日本列島は小さなものなので九州まで特定すれば十分だろうとしたと見えなくもない。

北海道以外のフクロウは同一亜種とする立場であれば北海道以外は亜種 fuscescens となることになる。

現状では自分が住んでいる場所のフクロウがどの亜種なのか自信を持って言えないのである。

IOC では世界で 10 亜種なので、そのうち3亜種が (離島の固有亜種ならば理解しやすいが) 狭い本州以南の日本列島に集まっているのはちょっとおかしい、もうちょっと整理して欲しいと感じる人も (おそらく世界的視点からも) あるだろう。

自分は IOC を使っていて亜種 momiyamae は有効だが、自分の地域 (京都) のフクロウは亜種 hondoensis としている。

世界を最小の8亜種とする分類ではそうなっていることも理由の一つだが、momiyamae は整理されるならば一番最初にシノニムになる可能性が高いので今のうちから準備しておこうと...。

このように種や亜種を見る時は図鑑の分布だけでなく基産地にも注意していただくときっと面白い。

Temminck and Schlegel (1850) が記載したはずの #アオゲラの基亜種では (北部) 九州が基産地になっていないなど不自然なところも見受けられる。

普通種の中に「こんなところが基産地?」と驚かれるものがおそらくいくつもある。

例えば亜種ハヤブサはいかにも日本の繁殖地で記載されたかのような印象を受けるが実はそうではない。

亜種の分布の記述には基産地周辺のみを示したと想像できるものがいくつもあり、そもそも亜種に値するかわからないが研究がなされていないために便宜上そのまま残されているもの多いと思われる。

種の識別の次は亜種識別と掘り下げたいことはよく理解できるが、このような事情で残っている亜種もあるのであまり深入りする必要もないのではと感じる。

状況は種によって大きく違い、種分割に値する亜種から単なる地域で色の傾向の違いを表したものなどさまざまなものがある。標本による分類の時代が長かったので音声などはあまり考慮されてこなかったことが多い。歴史も見ながら個々に検討されるのがよいだろう。

Should we consider lumping more subspecies? (BirdForum 2025.1) にも議論があるので紹介しておく。全亜種数はあまり変化がないが種数は増えている (新しい亜種の記載はほとんどない)。古く記載された亜種は現代の解析を行えば生き残らないものも多いだろう。英国のリストでは自国に別亜種を与えたかったらしいなど。

亜種を過剰に記載するのもどうかと感じる場面が多いが、記載されていないことで困る場合もある。分子系統解析では#ミサゴの極東個体群は亜種相当と考えられるが過去に記載された適切な亜種がない。分子系統解析で亜種名が記載される可能性のある個体群である。

学名の歴史を見ていると、18 世紀後半から 19 世紀に主にヨーロッパで急速に物事が進展したことがわかる。世界史的には当たり前なのだろうが歴史の教科書のできごとで少し実感が薄い。

自身は本文中でもしばしば述べているがクラシック音楽、特に近代産業の申し子のようなピアノをやっていたこともあってこの時代は非常に馴染みがある。19 世紀半ばにはロマン派音楽もほとんど完成形で、我々が普段よく聞くクラシック音楽作品はこの時代の名作が多い。

この時代に音楽家たちがどれほど腕を競い、限界を極めて名作を残したかを知っていると、博物学 (学名) の世界もよく似て見える。つまり 19 世紀半ばにはすでに完成度の高いものになっていて、ヨーロッパからみて海外の標本を記述する時代に移っていたことがわかる。日本の鳥に学名が付けられたのはこの時期と考えると時代背景が非常によくわかる気がする。

クラシック音楽 (以外でももちろん構わないが) に興味のある方は記載年代の類似性にも注意を払っていただくと面白いだろう。プロコフィエフの日本滞在は 1918 年で西洋の大作曲家の最初の日本訪問であった。日本の「越後獅子」がピアノ協奏曲第3番に影響を与えたとも言われるが、この時代になるとかなり近代のクラシック音楽でついて行きにくい方もあろう作風の時代であった。

作風とは言えないかも知れないが、この当時の学名を見ると 19 世紀半ばまでの絶頂期からはかなり離れている印象を受ける。新しい学名がすでにあまり付けられない時期に入っていた。他の分野の歴史とも比較して楽しんでいただきたい。

個人的に日本産種で傑作の学名と感じるのが#ゴビズキンカモメ。記載当時の学名だけで本質を見事に表していた。

- 本ページでは、「日本鳥類目録 改訂第7版

」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。

改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。

亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。

日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。

」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。

改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。

亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。

日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。

- 改訂第7版から第8版への移行に伴い、第8版学名と第7版学名を併記した。種分割などにより学名が変化するものは由来をわかりやすくするために第7版時代の学名に亜種も追記してある。

複数の亜種がある場合、多くの場合は最も古く命名された亜種と最も一般的な亜種が同一であるが、例外もあって例えば第8版の亜種キジの亜種小名は第8版で使われる種小名と同じではない。

さまざまなケースがあるため統一的な取り扱いはできない点をご了承いただきたい。

#ツメナガセキレイのように複雑なケースもある。この場合では第7版で用いられた亜種が別亜種のシノニムとみなされ、第7版亜種名に現れない種小名に変わっている。

#オオモズでは種分割が行われた結果、日本産亜種が主に北米種の亜種となったため第7版亜種名に現れない種小名に変わっている。

#オジロビタキと#ニシオジロビタキは一見第8版で分割されたかのように見えるが、第7版ですでに分割されていた。

- なぜ第8版配列版を用意しないか疑問に思われている (あるいは待たれている) 方もあろう。

日本鳥類目録改訂第8版の配列は IOC 13.2 に基づくものですでに最新のものではなくなっている。このころから現在 (2024) に至る IOC 配列は世界のリスト統合作業を優先しているため上位 (高次) 分類にはあまり変更を加えていない。

この作業は1年程度で完了すると想像される。IOC 14.2 までの IOC 配列は実質 Prum et al. (2015) のままであるが、2024 年に現生鳥類全体を含む新しい系統研究が発表されており、これらの結果も吟味した上で次第に反映されてゆくことだろう。つまり数年のうちの上位 (高次) 分類の配列は変わると予想される。

例えば Boyd のページでは上位 (高次) 分類の配列変更をすでに取り入れている。

IOC 15.1 では分子系統研究の進んだタカ目内部配列は新しいものを採用することが表明されており、これは他の分類群においても今後同様に進んでゆくだろう。IOC 15.1 で Turdus (ツグミ) 属内配列を並べ替えることが表明された (2025.1.20) が、

Latest IOC Diary Updates 問題点の指摘を受けて元に戻した。オープンな議論を受けて柔軟に対応しているのは素晴らしい。

IOC World Bird List Updates (2024.11.16 参照) によれば IOC 14.2 で分類が変わったものは 105 種、15 属が追加、2 属が削除、1 科が追加、とこれまでの更新の中でも規模が大きかったことがわかる。

2021 (IOC 11.1) 年以降のデータが載せられているが近年の分子系統研究や世界のリスト統合への機運を受けた加速傾向が読み取れる。分子系統研究による分類が広く受け入れられるようになって客観的な判断材料や基準が整ってきたため世界のリスト統合もようやく可能な段階になったとも言える。

この状況をふまえるとどちらも最新でない点では第7版配列でも第8版配列でも実質大差なく、第7版から第8版移行で検討種になったものもあるので第8版配列順に変更するのは少し扱いにくいのである (第8版に間に合わなかったが、カタグロトビの記載論文はすでに出版されている。これまで通りの扱いであれば今後 10 年ぐらい検討種のままとなるのだろうか。本稿には含まれていた方がよいと考える)。

IOC 13.2 で中途半端に固定にするのか、配列を今後の世界の変更に合わせるのかの問題もあり、物理的な順序入れ替えは行わずに新リストはリンク集として配列を示すこととした。

今後新しい IOC 配列に従ったリンク集を用意することも想定できる。

- 和名による分類階級は、目・科・種を記載し、日本鳥類目録第8版で新たに付いたもの以外の属和名の表記は原則省略している。

- このページへの個々のご意見・ご質問等は上記執筆者メールアドレスか ML Kbird を通じてご連絡ください。サイトへの全般的ご意見・ご質問等は、[ご連絡] のページより、メッセージ先頭に「野鳥の学名入門」と記し送信してください。

- 追記した備考では細分した中間的な分類概念をしばしば用いている。上位概念から順に 目 (order) - 亜目 (suborder) - 科 (family) - 亜科 (subfamily) - 族 (tribe) - 属 (genus) - 亜属 (subgenus) - 種 (species) - 亜種 (subspecies) のようになる (Taxonomic rank)。

太字が必須項目 (亜種まで記載する場合は亜種も必須になる)。亜種のない種を単形種 (または単型種、漢字の選択は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に合わせた) と呼ぶ。英語では monotypic species。

近年は分子遺伝学の進歩により従来単一であった属が単系統でないことが判明し、複数の属に分割されることも多くある。日本国内の種に限れば一属が一種となるものも多く、属名から類縁関係を推測しにくくなっているケースもしばしばある。これらの場合に族などの中間的な分類概念を適切に使うことで分類的位置がわかりやすくなることもあり、実際に利用されている。

また非常に大きな分類群においては下位の中間的な分類概念を使うことは実用上も意義があり、従来も「ヒタキ科ツグミ亜科」のような使い方がなされてきた。近年の分類で亜科の分け方が大きく変わっているものもあるので (#ヨーロッパコマドリの備考参照) 注意が必要である。

種より上位の分類概念には定まった規則がないため、現在でも、そして今後も属の境界をどこに置くか、中間的な分類概念をどの段階に適用するかなど分類学者の間でも意見が分かれる場合もある (もちろん独立種と認めるか亜種とみなすかなどの議論もさまざまな形で存在する)。

現生鳥類を何科に分けるかのようなレベルでも議論があり完全な合意が得られているわけではない。

分類学進展の一断面と取り扱っていただくのがよいだろう。

この (生物学的) 階級 (rank) の他に、上種 (superspecies)、例えばメボソムシクイ上種のように、近縁種をグループ化した名称 (species complex、例えば herring gull complex、sibling species 兄弟/姉妹種) もしばしば使われる (Species complex)。対応するラテン語用法に sensu lato (s.l.) 「広い意味で」があり、種名の後に s.l. を付けて類縁種を含むことを意味する。

〜の一種を意味する sp. は属名に付けて、その属の一種を意味するものだが、メボソムシクイ属のように大きな属の場合は、メボソムシクイ属 sp. のような使い方は望ましくないかもしれない。メボソムシクイ s.l. とすればメボソムシクイ上種を表すことができるであろう (が、分類専門家の意見を聞いたわけではないので正確ではないかも知れない)。

近年提唱されているこれまでの Accipiter 属の分割が行われれば、これまでのハイタカ属 sp. のような表現は厳密には意味をなさなくなる (eBird では 2024.10.22 よりこの表現が廃止された)。

sensu lato の反対の意味のラテン語は sensu stricto 「厳密な意味で」で、s.s. または s.str. と略される (が分類学の論文以外で略号で使われるのをあまり見たことがない)。これらの用語を知っておくと海外の分類などを見る時に役立つだろう。どちらにしても厳密な定義のある概念ではない。

- 亜種そのもの記述は属名・種小名・亜種小名からなる三名法を用いるのが正統的であるが、備考では亜種の解説などの際に煩雑になることを避けるため、亜種(小)名を主に用いている。

- 外国語を記述する際に、非ラテン文字 (ギリシャ語、ロシア語など) は標準的なラテン文字転記で表示している。英語以外ラテン文字やラテン文字転記されたギリシャ語で広く使われるアクセント記号類は省略しているので、出版物などに用いられる場合はもとの綴りを確認されたい。

ロシア語のラテン文字転記は基本的にもとの表記に戻すことができるが、ギリシャ語ではアクセント記号類を省略しているためこのラテン文字転記からもとのギリシャ文字表記に戻すことはできない。なおドイツ語のウムラウトのみは標準表記に従い、e を追記して示している (同じ文字を使っていてもスウェーデン語では e を追記しないなどの不統一が発生するがご理解願いたい)。

- 標準和名は日本鳥学会が定めた名称で、これ以外の名前を使ってはいけないわけではない (例えば分野によっては実用上の観点から古くから知られた別名が使われることもある)。論文などを記述する場合にはどのリストに従うかが示されていると思われるので、日本の鳥については標準和名を用い、それ以外については他のリストを用いることなどになるだろう。

この稿では備考などに登場する日本鳥学会のリストにない鳥については原則 Avibase (一部 eBird) の和名を用いている。英名はもっと事情が複雑で頻繁に変化すると考えてよい。学名も結構よく変化するので、日本の鳥に限って観察・記録する場合は標準和名を使っておくと後々名前の修正を行う手間が少なくて済むだろう。

- 写真などを整理する時に、生物の階層分類に従ってファイルを整理するのは極めて自然なアイデアであるが、分岐分類学の進歩に伴って大胆な分類変更が行われることがある (例えばウ類はかつてペリカン目だったものが現在はカツオドリ目に移されている、サギ類はコウノトリ目だったものがペリカン目になっている、ツグミ類とヒタキ類の再編が行われたなど)。

上位分類はもうあまり変わらないかも知れないが、属分類の変更は今後もあると思われるので、分類を基準に体系的な配置を行ってこられた方 (あるいは種の説明に上位分類まで記載されてきた方など) は最新分類を常時意識されるとよい。

思わぬところで思わぬ変更があったりする。あまり「がちがち」にデータベースを作ると変更に大変な思いをすることもあるので、柔軟に変更できる構造にしておくとよい。

- 海外探鳥などをされる方は日本産鳥類ではカバーできないので IOC 分類などを用いられる方もあるだろうが、これもよく変更がある (1年に2回更新) ので最新版をフォローするのはなかなか大変である (それはそれで面白いわけだが)。もうちょっと高度 (超マニアック?) な楽しみとして、最新文献をチェックして次の分類変更を予測するなどもある。

海外にはそのように楽しんでいるバーダーや野鳥関係のフォーラムもあり、日本のバーダーも学会の判断を待つだけでなく、もっと関心を持つとよいのではないかと思う。

例えば日本鳥類目録第8版が出ても次の改訂には時間がかかるであろうから、海外の分類動向も変わってゆくであろう。(用いるリストが指定されている論文や出版物に使用する場合を除いて) その間に第8版の学名を使い続けるのか、海外のものに合わせてゆくかは個人の裁量の範囲であろう。

日本鳥類目録第8版の編集について [西海功 (目録編集委員長) 日本鳥学会 鳥学通信 2022] で西海氏も「IOC Listを基本にして著者の判断も加えながら独自の分類でフィールドガイドを作ることもできる。このような図鑑を良く思わない人もいるが、私はむしろ歓迎したい」と書かれている。

日本のサービスでも IOC 分類をベースに定期的に分類を更新しているものもある (例 https://zoopicker.com/)。

後の各種ごとの補足説明にもしばしば現れるが、日本周辺だけデータが不足していて分類が確定できないケースがある。バーダーがもっと関心を持って取り上げれば遺伝子解析などを行える専門家にとってもよい刺激になるのではないかと期待している (最初から余談ばかりであるが...以後脇道が多いので不要の方は読み飛ばしていただきたい)。

- 海外の国のチェックリストはどう管理されているのかを知ることもよい刺激になるだろう。例えばフィリピンでは The Wild Bird Club of the Philippines (日本野鳥の会のような組織) が管理をしており、毎年更新されている: Checklists of the Birds of the Philippines。コメントを送ったこともあるが文献も付けてしっかり返事をもらえた。信頼できる野鳥のチェックリストがない国もあり、世界のデータベースなどを検索して気づかれるかも知れない。

- 国レベルのチェックリストではないが、日本で言えば都道府県レベルのチェックリストを維持しているところも多くある。スウェーデンのサイト Vastmanlands faglar などは地域レベルの記録を管理されている方には興味深いだろう。個々の文献も収集してスキャンなどを公開している (Referenser から見られる)。

- ドイツの鳥学会が世界の鳥のドイツ語リストを 2022 年に発行。Die Voegel der Erde で 540 ページの本を無料公開!

- こちらはフランス語版世界の鳥リスト。IOC よりさらに先行してここで紹介しているような新学名にも対応! 改訂も頻繁に行われている模様。Noms francais normalises des oiseaux du monde - 2024 - version 6.3。

ダウンロードも可能。学名は Gaudin のものを使っているかも知れない。

- 本稿ではさまざまな論文にリンクを張っているが、なるべくフリーアクセスできるものを優先した。ページから [Download PDF] などのメニューに従えば読めるものが多いと思う。

文脈や学術雑誌名からオープンアクセスに見えにくい場合のみ「オープンアクセス」と明示したものがあるが、その表示がなくても実際にはここで示した論文の多くは誰でもフリーで読むことができる。

アクセス制限が表示される場合は論文表題を用いて検索してみていただきたい。例えば著者レポジトリなどで全文が読めるかもしれない。また雑誌によっては一定期間後にオープンアクセスになるものがある。

報道記事などへのリンクはたどれなくなっているかもしれない。その場合はインターネットアーカイブなどで読めるかもしれないので試していただきたい。

(論文以外の) ロシア語の書物は原則リンクを張っていないが、ここで挙げてある文献はほぼオンラインで見ることができる。探し方は最後の参考文献の部分を参照。

- そもそも学名を知って何の役に立つのだろうと思われる方も多いだろう。かつては「世界共通の名称なので海外の人に伝える時や海外図鑑を見る時などに役立つ」とも言われていたが、日本鳥類目録第7版以前で日本で使われていた学名は古いものもあり、世界のリストと異なる分類も採用されていたために実はあまり世界共通の名称として使えなかった。

目録第7版ではかなり世界の分類に近づいたが、それ以降に分類が改訂されたものなどは反映できていないため、ごく身近な鳥、例えばウグイスでさえも日本の学名が海外のものと合わなくなってしまった。1種が複数に分割された種などでは日本の学名で海外に出すと全然違う種類を指してしまうことも生じた。

海外図鑑を購入された時に和名を書き込む作業をされる方もあると思うが、学名がいかに異なるかを実感されたであろうと思う。目録第8版では世界のリストとほぼ同じになる見込みだが個々のケースでは注意が必要なものもある (それぞれの備考に記載)。

実際上は英語のわかる海外バーダーであれば英名は把握していることが多いので、海外バーダーもそもそも知らない学名よりも英名の方が通じることが多く、この意味での学名の必要性はあまりなくなってしまったかも知れない (それでも亜種等の細かい話ではやはり学名を使わざるを得ない)。英語圏以外の場合は長い学名を使うよりもそれぞれの現地語を覚える方が手っ取り早いこともある。

それでも英語以外で書かれた海外の書物やウエブページを参照する場合は学名は一定の役に立つ。また画像や映像を検索する場合でも学名で検索すれば日本語や英語以外のページも多数ヒットするのでこの効用は大きい。もっとも検索程度であればその場でコピー・アンド・ペーストをすればよいので学名を記憶するほどの必要性は少ない。

近年分子遺伝学の目覚ましい進歩で系統樹を見る機会が圧倒的に多くなった感じがする。例えばヒトの進化や新型コロナウイルスの新しい株の名前など、一般的なメディアでもよく見かけ、系統樹に馴染みのある人も増えているだろう。

ちなみにこのような目覚ましい進歩は次世代シーケンサー (Next Generation Sequencer, NGS) のような分析装置や、その結果から塩基配列を構成するコンピュータプログラムの進展によるものである。遺伝子やゲノムの解読は日常的に行われる時代であり、「ヒトゲノム計画」の時代には月着陸に匹敵する大偉業と呼ばれていたのとは隔世の感がある。

新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) が「新型肺炎」の形で最初に見つかった時に NGS が使われたことを後に知り、初期になぜあのような形 (まず SARS の再来が疑われた) で物事が進んだのかを納得できた。このあたりは報道に出てくることもまずなく、現代生物学のリテラシー不足によって疑似科学的な説を容易に受け入れてしまう原因にもなっているように感じる。

事情は鳥類でももちろん同じで、全鳥類種のゲノム解読を行う野心的プロジェクト The Bird 10,000 Genomes (B10K) Project が走っている。

別種か、あるいは別亜種か、などの説明を見る時には分子系統樹を目にする機会が増えている。系統樹では一般向けに分かりやすく描き直したもの以外では通常学名しか出てこない。すなわち学名をある程度読めないと系統樹をまったく読めないのである (これは種や亜種分布の地図などでも同様)。

これは現代生物学の面白みを半分捨てているようなものである。ちようど辞書を引けば英語が読めるがそのままでは読めない状況に似ていて、手間をかけて知っている和名などに翻訳して書き込むか、そのままで読めるかの違いになる。後者の方がずっと気軽に扱えることは間違いないだろう。このような経験を通じれば学名も (見ればわかる程度には) 案外覚えてしまえるものである。

また、海外の保護種 (レッドデータブック) リストなどで現地名と学名表記のことがある。知らない言語の場合は学名が手がかりになることは従来と同じである。

それ以外にも、和名や英名と同様、学名にも命名者の思いが (時には勘違いも) 込められていることもある。それらも読み取って歴史を振り返る楽しみがあるだろう。

- 作業を通じて改めてわかってきたのだが、現在は分子遺伝学による系統分類の大変革の時代のようである。日本鳥類目録 改訂第7版 で分類や学名が大きく変わったものがあり、第8版でも多くの属分類が変わる予定で、この傾向はまだしばらく続くであろう。

その昔は新しい地域を探検すれば新種や新亜種が次々と記載されて行ったが、その分子生物学版がまさに進行中で、昔で言えば探検に相当するであろう遺伝子やゲノムを調べれば系統にかかわる新しい知識が次々と生み出されていく段階に当たっている。

ただしこれも全種を十分調べればいずれは種レベルでは全系統がほぼ (種境界や解釈の難しい系統の問題などは残るだろうが) 明らかになって、ある程度の期間で落ち着くと思われる。第8版ではまだその段階に達しておらず、未処理部分が多く残っていて将来の改訂を待つことになるだろう。

次々と新種が発見されるように、これまでわかっていなかった系統関係が次々とわかってゆく現代に生きる者として、その面白さをリアルタイムに味わわないのはもったいないぐらいである。

ほとんどの情報は英語論文などの形になって残念ながら日本語のみではほとんどうかがい知れないだろう。

そのような英語論文や記事などの系統樹を読むにあたって、本記事が手引きの一つとなれば幸いである。

また遺伝情報はデータベース (GenBankなど: 学名検索もできるのでうまく使えばいろいろな情報にアクセスできる) で公開されており、それなりの計算機資源は必要だが分子系統樹を作ってみたい人は自分でも作ることができる。

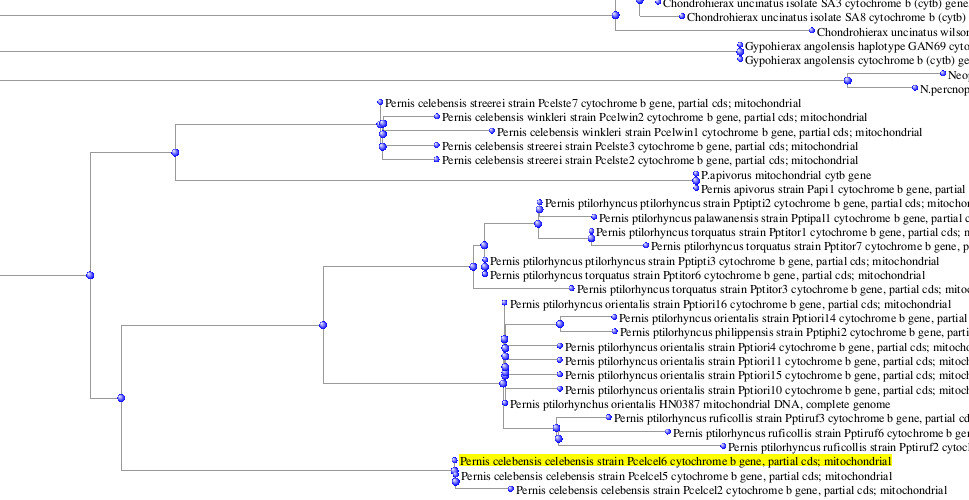

GenBank のサービスを用いた簡易系統樹の作り方の解説: Owls (BirdForum 2025.1)。

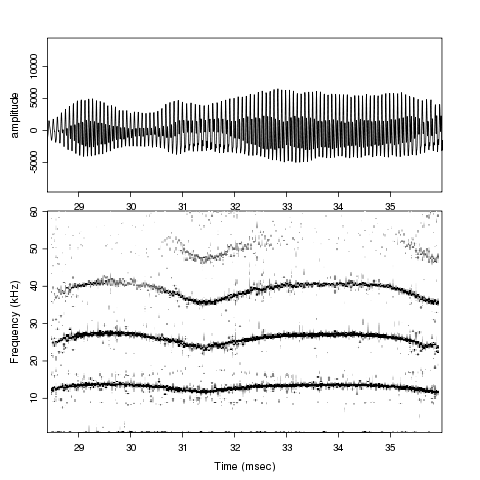

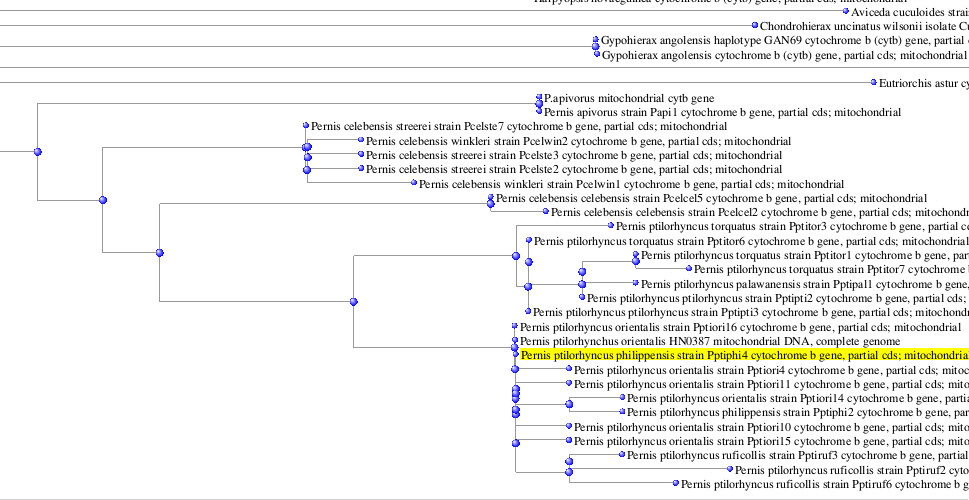

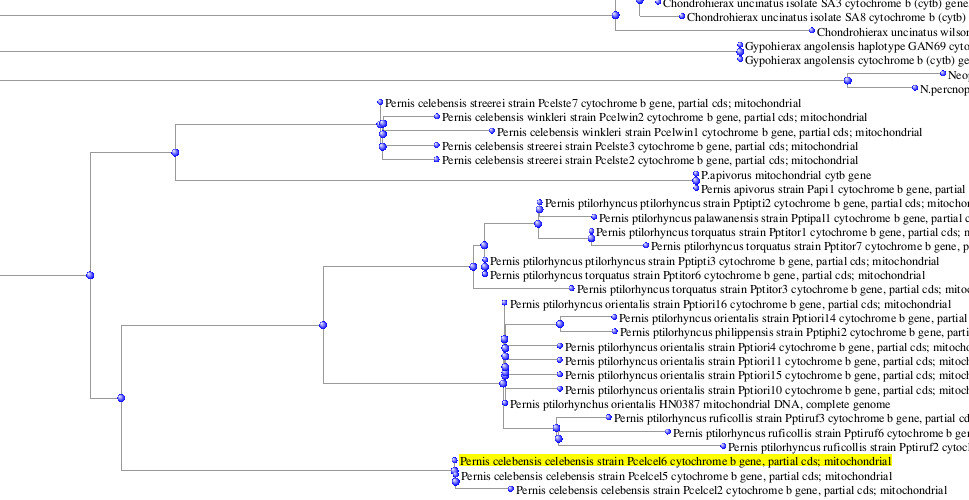

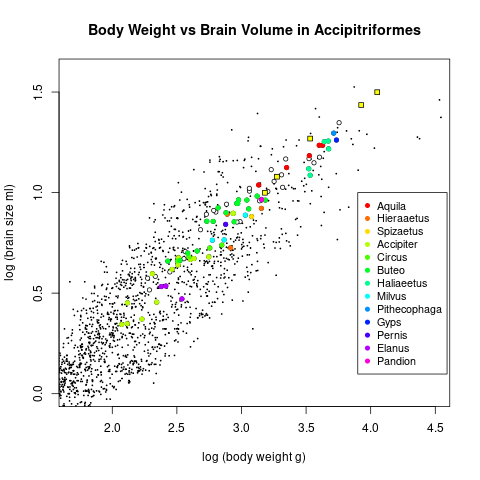

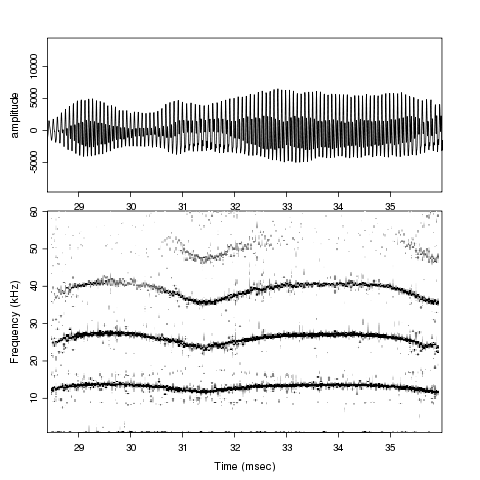

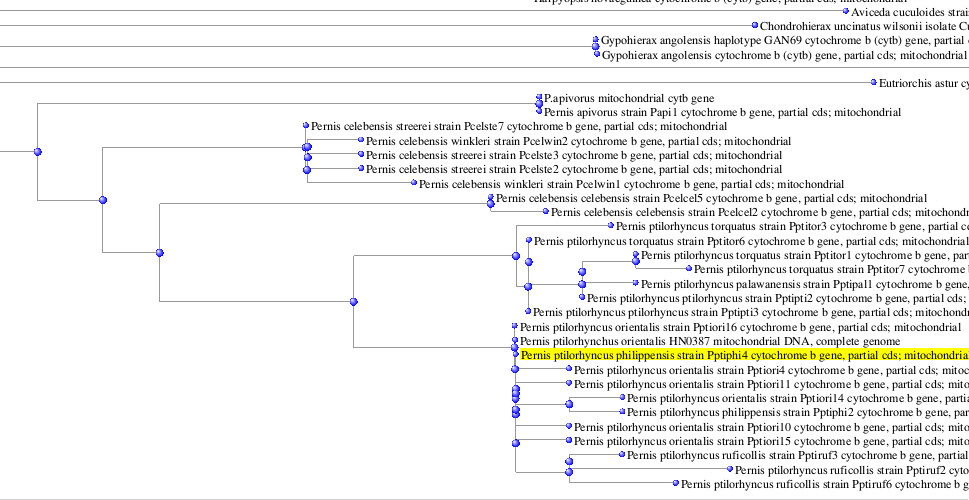

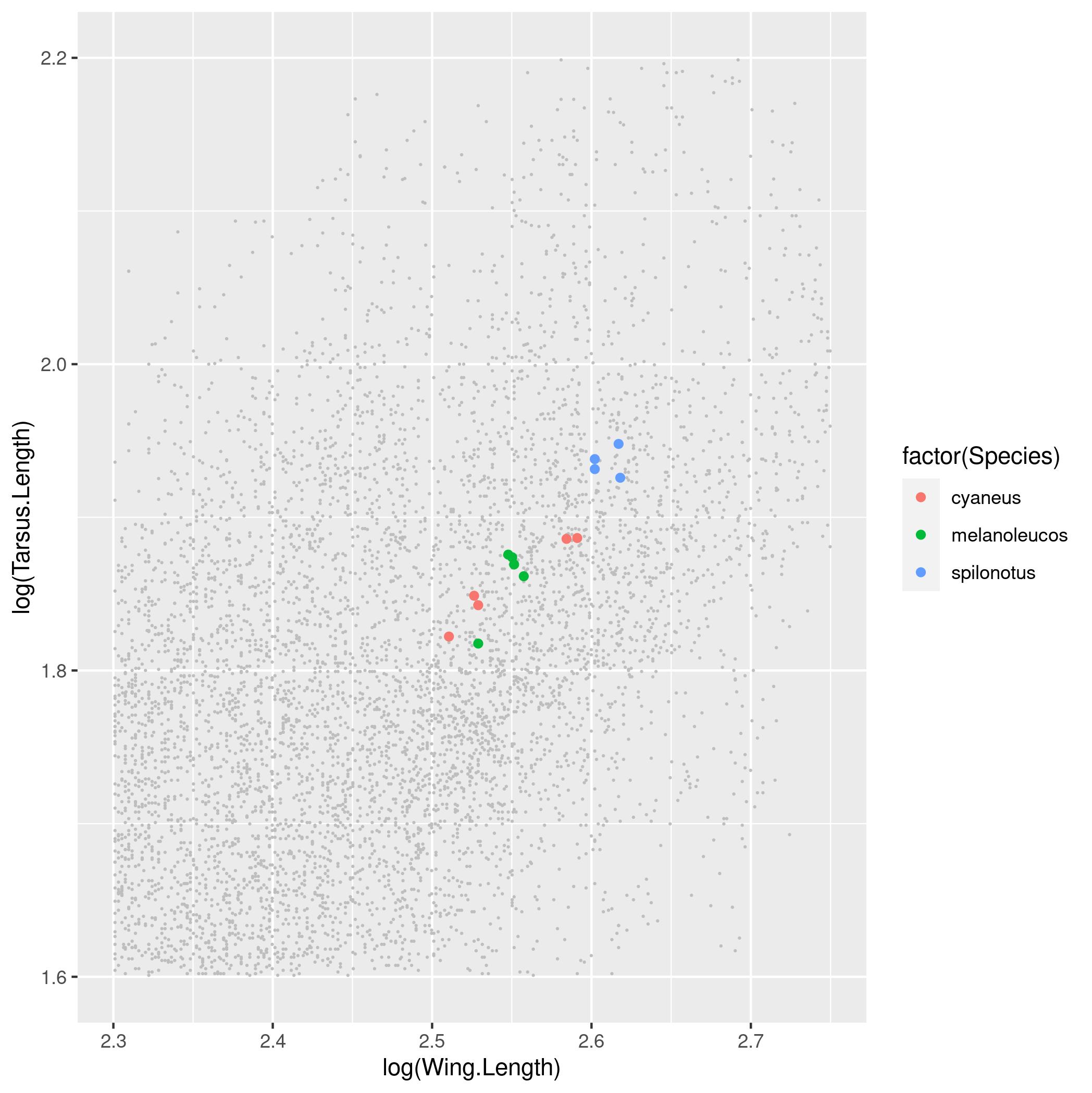

#ハチクマ備考 [フィリピンのハチクマの不思議] 末尾に実行例を示した。関心のある種グループの系統解析の論文が見当たらない、あるいはオープンアクセスでなく読めないなどの場合は遠慮なく BLAST を試してみよう。論文に示される系統樹1つだけからはわからない事情が見えてくることもある。

ごく最近になって知ったのだが日本と共通種のゲノムが海外で結構読まれている。興味ある方は探してみていただきたい。同種で日本と大陸とゲノムがどの程度違うのかなど解析さえできれば調べることができるものもある。Catanach et al. (2024) のタカ類系統樹作成にも使われていた。

識別を極めたい方はゲノム解析にも挑戦されてはいかがだろうか。

科学のいろいろな分野でも同様であるが、最先端の情報は専門家だけのものの時代ではなくなっている。

- 自分も詳しく知っているわけではないが、学名の命名には詳細な規約がある。現在使われる学名はその規約に基づいて了承されているものだが、そこに至る経緯は必ずしも平坦なものばかりではなかった。

学名には先取権 (priority) の原理があり、同じものに名前を付けた場合は早く付けられた名称が有効になる。後に付けられた名称はシノニム junior synonym となる (junior synonym の和訳は複数ありジュニア・シノニム、後行シノニム、新参シノニム。シノニムの部分も異名と訳されることもある。本稿では紛らわしいことはほとんどないので単純にシノニムと表記した)。

気づかずにすでに他で発表された学名と同じものを発表してしまうと無効な学名になる。

このあたりは常識的にも理解しやすいが、実際に学名が決まる過程はしばしば非常にややこしく、使われるようになってからかなり後にその名称がすでに使われていたことがわかって改名されたことや、

古い文献では綴りが違っていたり語尾が省略されていたりしたものが訂正されて使われていることもあって、どれが正しいのか議論が発生するなど様々なケースがある (サカツラガンの学名変更は未確定のケースにあたる)。

個々のケースでわかる範囲で説明を加えてあるので学名の世界を楽しんでいただきたい。

最近多い学名変更は分類の見直しによるもので、分子系統解析の結果1つの属が単系統でないことが判明して複数に分割されるケースなどが多い。我々が通常みかける学名変更はこのケースが多い。

ラテン語には文法上の性があるので、属変更の結果で属の性が変わると種小名の性もそれに合わせて変化する (形が変わらないこともある)。

また種の中の亜種が独立種とされる場合も種に相当する学名が付くことも容易に理解できるであろう。

その亜種がもとの種の基亜種 (その種で最初に記載された亜種) であった場合は2種に分離された場合に分離された種の方が学名を引き継ぐことになる。日本で通常記録される亜種が基亜種でない場合は日本で通常記録される種の学名の方が変わることになる (ツグミとハチジョウツグミ、アオジとシベリアアオジなど)。

ある亜種が別の種の亜種とするべきことが判明した場合は亜種の移動になるが、これも基亜種の移動の場合や移動先で基亜種になる場合は種の学名に影響が及ぶ。

これらは分類概念による部分があるので、異なる分類学者が異なる学名を用いる要因の一つとなる。

また現代では珍しいが、異なる属が統合された結果同じ属に同名の種小名が生じ、後に付けられた方の学名を変える必要が生じることもある。

これらも個々の事例でわかる範囲で説明を加えてある。

(この部分は先に記述したもので書き加えたものと内容が重複する部分があるが残してある)。

- アメリカやカナダでは、個人名の付いた英語の鳥名の名称変更の動きがある。American Ornithological Society Will Change the English Names of Bird Species Named After People (2023年11月)

はアメリカ鳥学会の動きであるが、特定の人名よりは鳥の特徴を表す名称に変えてゆくとのことである

(現代では受け入れがたい価値観の個人にちなんで付けられたなどが問題となったことが発端にある。Bird Names for Birds 運動についての wikipedia 解説。スウェーデン鳥学会や NASA も名称や取り扱いを変更したとのこと)。

この動きは世界の英名、あるいは場合によっては他国語名にも影響を与えると考えられ、今後注視してゆくべきであろう。

日本ではむしろ和名の由来となった人物を紹介するなど行われているが、あるいは我々は個人名を鳥名に付ける議論への感度が低いのかも知れない。

この動きを受けてアメリカでは早速「元オバマ大統領にちなんで付けられた鳥の名前はどうなる?」の議論が出ている。これはニシオオガシラ Nystalus obamai IOC 英名 Western Puffbird であるが、英名 (アメリカ名では Western Striolated Puffbird) に人名が入っていないことから変わらないそうである。学名はそのまま維持される。

英語以外の言語ではオバマを冠している名称もあるようである。

wikipedia 英語版によれば Mr. Donald Trump にちなんだ学名を持つ生物は複数あるそうだが、鳥は含まれていない。

ウイルソンアメリカムシクイ Cardellina pusilla (Wilson's Warbler) も改名の対象となっており、英名が変更された場合に和名はどうするだろうか。

改名に関する話題については#クロハゲワシの備考 [ハゲワシ類の名称や迫害、改名]、#アホウドリの備考 [語源や関連する用例] もご覧いただきたい。

学名に関する規則は違うが、植物では 2026 年から一部の学名を変えることが決まった。Hundreds of racist plant names will change after historic vote by botanists (Nature news)。差別的な名称に基づく理由で生物の学名が変わるのは史上初めてとのこと。