栗田光樹夫の紹介topics

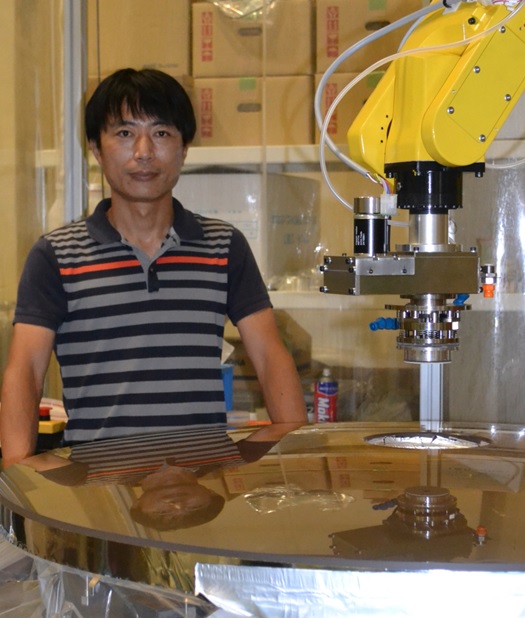

大型凸非球面鏡とロボット研磨機 |

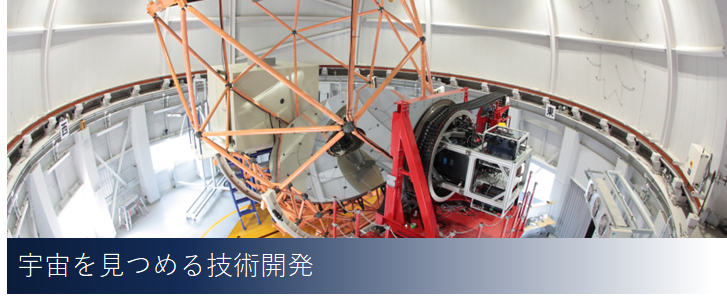

名古屋大学では佐藤修二教授・長田哲也助教授の光赤外線天文学の研究室(Z研)で装置開発や観測を行いました。それをきっかけにもっぱら可視光と近赤外線の波長帯における観測装置と技術開発に取り組んでいます。4年生からM1にかけて南アフリカのサザーランド天文台に近赤外線の1.4m望遠鏡(IRSF)を建設するプロジェクトに参加しました。その後も先輩が作った冷却望遠鏡を改良し、南アにて星形成領域の観測を行いました。 望遠鏡構造に興味を持ち、軽量な架台構造の研究に取り組みました。そのころ、故・海部先生らが中心となって東アジアの国々と協力して中国に望遠鏡を建設する将来計画に参加しました。実現には至りませんでしたが、海部先生をはじめ多くの先生らと大陸の空気と文化を満喫できたことは素晴らしい思い出です。現在インドネシアやベトナムと共同研究を行っているのはその名残りかもしれません。 名古屋大学の空間建築を専門とする大森博司先生と知り合い、先生の専門であった遺伝的アルゴリズムで望遠鏡構造を軽量化しました。このときの研究と人脈は大型サブミリ波電波望遠鏡(LST)の共同研究に繋がっています。軽量化の研究を通して企業や工学部の先生らとの交流機会が増え、その財産はのちの「せいめい望遠鏡」の開発で不可欠なものとなりました。 当時、京都大学の将来計画「新技術望遠鏡計画」が進行中で、Z研も一員として参画しました。その後、京都大学に異動し、せいめい望遠鏡の開発に本格的に関わり、2018年の完成以降は望遠鏡のメンテナンスを行いつつ、そこで生まれた技術の深化と社会還元に注力しています。 |

1995年3月 静岡聖光学院高等学校卒業

2000年3月 名古屋大学理学部物理学科卒業

2002年3月 名古屋大学大学院・理学研究科素粒子宇宙物理学専攻修了

2005年6月 同上博士(理学)の学位取得

2004年4月〜2005年6月 名古屋大学大学院理学研究科・日本学術振興会特別研究員(DC2)

2005年7月〜2005年7月 名古屋大学大学院理学研究科・日本学術振興会特別研究員(PD)

2005年8月〜2007年3月 大学院理学研究科・理学部素粒子宇宙物理学専攻 助手

2007年4月〜2009年3月 同助教

2009年4月〜2010年6月 同・理学部 寄附講座助教

2010年7月〜2011年12月 同・高等研究院特任助教

2012年1月〜 京都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室 准教授

〒606-8502

京都市左京区北白川追分町

京都大学大学院理学研究科

宇宙物理学教室

TEL 075-753-3898

理学研究科4号館

E-mail:@kusastro.kyoto-u.ac.jpの前にmikioをつけてください

京都市左京区北白川追分町

京都大学大学院理学研究科

宇宙物理学教室

TEL 075-753-3898

理学研究科4号館

E-mail:@kusastro.kyoto-u.ac.jpの前にmikioをつけてください