2018年1月4日の質問に対する回答

補償光学関連

Q:フリード長(r0)はどうやって計測するの?

A:いい質問です。まずr0のおさらいをします。r0は地上から観測したときに大気ゆらぎの影響を受ける波面の性質を表すパラメータで、地上で距離r0離れた2点間の波面は相関を持たないというものです。すなわち、大気ゆらぎのスケールを表しています。r0より口径の小さな望遠鏡を用いれば、回折限界の像を得られますが、それより大きい望遠鏡では波面の乱れによって、回折限界を達成できません。ある観測地のr0が求まれば、その場所で期待されるシーイングサイズ(点源に対する解像度)は口径に依らずλ/r0となります。

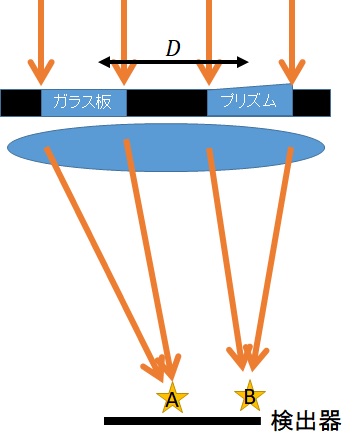

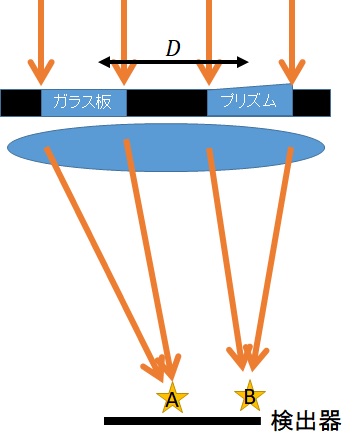

シーイングサイズを計測して、上記の関係式から逆算することもできますが、望遠鏡の追尾誤差による星象のボケが無視できません。そこで、もっともポピュラーな方法は、Differential image motin monitor (DIMM)というもので、下の図のような簡単な装置を用います。たとえば、口径50 cmの望遠鏡を用意し、鏡筒の先を黒い板で隠します。板に想定されるフリード長より十分小さな穴(5 cm程度)を二つ開け、片方にはプリズムを入れます。こうすると、そのまま通ってきた光は焦点面で結像し、星Aをつくります。プリズムを通ってきた方の光はプリズムによって向きが変えられ別の位置に星Bをつくります。大気の揺らぎが全くなければ、星AもBも動きません。また、もしあったとしても、フリード長r0がDよりも大きければ、星AとBは同じ大気ゆらぎの影響を受けるため、距離を変えずに平行移動します。その逆も真です。さまざまなDを選択し、星AとBが無相関に振舞う最短の距離Dがフリード長となります。実際はDと2つの星象の差分変動は連続的に変化するので、想定されるフリード長程度のD(30 cm程度)を1つ選んで、結果からr0を推定します。またこの方法なら望遠鏡に追尾誤差が生じても、2つの星象は平行移動するため、評価から排除できることが分かると思います。

Q:ナトリウムレーザーを用いた理由は?

A:上空に人工の点光源を造るには、しかるべき上空に十分小さな光源を造る必要があります。飛行機で光源を造ろうにも高度は高々10 kmですし、お金もかかります。地球大気にはちょうど十分な高度(90 km)にナトリウムの大気層があります。それを励起し、光らせるにはナトリウムの励起する波長、すなわちナトリウムレーザーが必要となります。励起やスペクトルについて詳しくは量子力学を勉強してください。

Q:レーザーガイド星のためのレーザーの出力は?

A:高いに越したことはありませんが、4 Wなら12等星くらいだそうです(こちらを参考)。

Q:レーザーガイド星の理屈がよくわからなかった。

A:すみません。余計なことを話しすぎて、大切なことが説明不足だったかも。まず、補償光学には波面誤差を測るための明るい点源(ガイド星)が必要です。明るい星は限られるので、観測したい天体のすぐ横にガイド星があることは稀です。そこで、人口のガイド星をレーザーを使って、注目する天体の10秒角程度横に作ります。それがレーザーガイド星の技術です。望遠鏡から空に向かって直線的に光る筋は、レーザー光と大気中の塵によるチンダル現象で、この技術の本質ではありません。この筋の先端(高度90km)にナトリウム層があり、ここのナトウムを励起させ再放射を用いた人工星を造ります。人工星は観測の邪魔にならないように少し外れたところに造りますが、あまり外れすぎると異なる大気の層を通ってきた情報を得ることになり、役に立ちません。同じ大気の乱れを受けているとみなせる角度は大気が安定しているほど大きくなります。その角度をIsoplanatic angle(アイソプラナティック アングル)といい、フリード長r0を対流圏の上層の高度10 kmで割った角度になり、優れた観測所ではr0 = 50 cm程度になるので、Isoplanatic angleは10秒角程度になります。

Q:講義のスライドではナトリウムレーザーを二つ用いていたけどなぜ?

A:上述のisoplanatic angleと関連します。この角度より目的の天体と補償光学に用いるガイド星が離れてしまうと、目的の天体とガイド星がそれぞれ受ける大気ゆらぎの影響が異なるため、ガイド星として役に立ちません。できるだけ広視野に補償光学を効かせたければ、それだけたくさんのガイド星をまんべんなくつくる必要があります。たとえばこんな例もあります。

Q:波面を測れるなら、フィードバック制御せずに、あとからデータ処理で画像を修正すれば良いのでは?

A:いいアイデアです。ただ、現実は簡単ではありません。それを実現するには1 ms = 1 kHz程度の速さで数百万画素もある画像を記録し続ける必要があり、読み出し速度とメモリの要領においても現実的ではありません。またその後のデータ処理でも波面誤差から理想画像を推定する計算が必要となり、膨大な時間が必要となるでしょう。似たようなアイデアとしてラッキーイメージングという技法があります。これは比較的高速に画像を取得し続け、解像度の良い画像(大気の揺らぎの影響をたまたま受けずに星が点のように映っている画像)のみを選別して、それら複数の画像を平均処理して高解像度を得るというものです。ただし、これはほとんどの画像が廃棄されてしまうため、明るい天体にのみ有効となります。

Q:補償光学装置の開発期間は?

A:低レベルであれば今や市販のものがあります。装置開発にかかる時間は、目標/(人材・お金)におおむね比例し、数年から10年といったところです。

Q:補償光学において、鏡を変形させたら、そこでドップラーシフトが起こって問題になる?

A:わずかですがドップラーシフトしますね。ただ、可視光の周波数はペタヘルツ程度で、1波長分を1 kHzで動かしたとしても、ドップラーシフトはキロ/ペタ=10の12乗分の1程度なので、無視できますね。

Q:なんで高度90 kmにナトリウムの層があるの?

A:すみません。知りません。

その他

Q:気温の変化は望遠鏡にどのような影響を及ぼす?

A:まず熱変形です。これがおきると鏡自体は変形しないように工夫されていますが、複数の鏡同士の位置ずれがおきます。主鏡と副鏡と検出器間の距離が変わればピンボケがおきますし、横ずれすれば収差が発生します。つぎに、陽炎です。日中望遠光は暖められ、観測開始時の外気に対して高温です。これにより鏡や望遠鏡の周囲に上昇気流が生じて陽炎がたち、星象を乱します。

Q:サチレーションしている部分は使えないの?

A:残念ながら信頼できないデータなので使えません。そのため、検出器のダイナミックレンジ(Well)は重要です。どうしても使いたいときは、サチレーションしていない部分の情報(点広がり関数(Point Spread Function)の裾野のあたり)を用いて、推定します。

Q:複合鏡に限界はある?

A:特にないと思います。このように(youtube)、100枚近い複合鏡で望遠鏡を造る構想があります。

Q:能動光学で、鏡のゆがみを検出してから直すまでの時間はどれくらい?

A:能動光学では、あらかじめ望遠鏡の仰角に応じて鏡がどのように歪むかを記録しておきます(薄い鏡は多少の重力変形はあるが熱変形はなく、また支持構造の変形は以前説明したように鏡に伝わらない工夫が施されている)。また、仰角が10度違えば重大ですが、1度程度であれば変形に差はほとんどありません。望遠鏡の天体追尾の動きは大変遅いので、アクチュエータの応答速度に補償光学のような高速性は要求されません。正確には知りませんが、1分に1回も直せば十分で、むしろ時間安定性が重要となります。

Q:望遠鏡は理論上無制限に大きくできる?

A:できるでしょうね。ただ、望遠鏡の口径は予算×技術力です。どちらも強く制限されます。

Q:レンズの一部を使った望遠鏡では縁周辺での回折による乱れがおきるのでは?

A:いい質問です。はい、起きます。厳密には小さな開口による回折像とその開口間距離で決まる回折像の重ね合わせになります。たとえば、この図を見てください。左側に小さな黄色と大きな赤い星があります。これを口径dの望遠鏡を使ってみると中央の画の様になります。この広がりの大きさをλ/dとします。dが小さく回折限界が大きいときは、黄色も赤も同じようにλ/dにぼやけます。もし、この開口を2つ用意し距離Dだけ離して干渉計とすると右の図のような星象を得ます。このとき黄色の星の縞の幅は先ほどのλ/dより小さくλ/Dとなります。なお、この細かな縞のぼやけ具合から星の大きさを推定できます(赤い星は大きいのでボケが大きくなる)。点源であれば、理論通りの干渉縞が得られますが、光源に広がりがあるということは、点源の集合(重ね合わせ)だからです。つまり理想的な干渉縞から少し横ずれした無数の干渉縞の重ね合わせだと理解してください。

Q:つまるところ観測天文学は望遠鏡の性能のなにで制限されてきた?

A:統一論はありません。望遠鏡が同じでも、それに取り付ける装置や観測手法を工夫したり、注目する天体が異なれば成果も異なります。

Q:光干渉計(例えばCHARA)は地震の多い日本では難しいのでは。

A:地震は影響を与えますが、日本と言えども観測に影響を与えるほど高頻度ではありません。むしろ、道路などの人工物が近くにないことが重要ですね。

Q:ハワイは地震が多いけど、大丈夫?

A:基本的には上記と同じで、さほど問題にはなりません。ただ、強い揺れによって装置が破損することがあるので、地震はないほうが良いです。

Q:巨大望遠鏡は一国では作れない?

A:TMT、E-ELT、GMTはいずれも国際協力です。ただ、それより高額な6.5mの宇宙望遠鏡JWSTはアメリカ単独です。

Q:先日スーパームーンという話題がありましたが、原因は?

A:ぜひ自分で調べてみてください。

Q:星からの紫外線で星間ガスが吹き払われるのはなぜ?

A:水素の電離エネルギーより高いエネルギーの紫外線は水素を電離させます。電離すると水素原子核と電子が独立に運動するので、体積が膨張したことと同義です。これにより高温の星を中心に星間ガスが外側に向かって膨張します。またフォトンは運動量を持っているので、これも物質を外側へ追いやる働きをします。