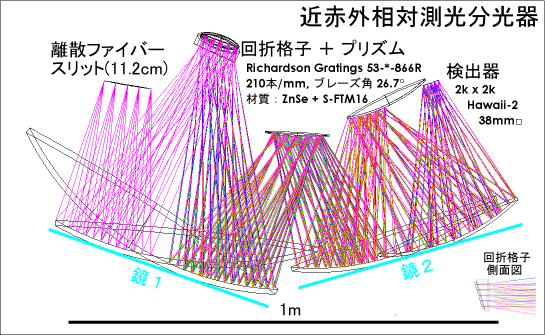

●概要

- φ12' 内の任意の2天体を同時に測光分光

比較天体に対するターゲットの微小なスペクトル変化をモニタする

- 波長範囲 : 0.86-2.1μm (長波長側はファイバーで決まる)

- 波長分解能: 4000

| バンド | 次数 | 左端 | 右端 |  |

|---|

| K | 3 | 1.920 | 2.400 |

|---|

| H | 4 | 1.440 | 1.800 |

|---|

| J | 5 | 1.178 | 1.440 |

|---|

| Y | 6 | 0.997 | 1.178 |

|---|

| z | 7 | 0.864 | 0.997 |

|---|

- 観測視野 : 5"x8" ひし形 (ファイバー25本) x2

Object

| Reference

|

|---|

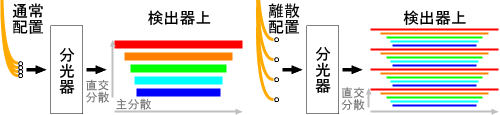

- 離散スリット: クロスディスパーザの分散小

- 反射光学系: バイコニックミラーのみの6面反射

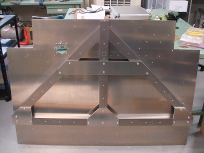

●真空容器

●Mirror

●Prism+Grating

- φ110 x t30 の使われていない ZnSe を再利用

- 当初は回折格子を裏面からの使用予定だったが、レジン部の効率が悪すぎたため

表面側にスタイキャストで貼り付け

- S-FTM16 との苦難の貼り合わせ作業後、無事冷却試験も完了

- 効率は 980nm で 50% 弱

●真空冷却中でのアクチュエータと傾斜センサ

- シグマ光機製SGSP-13ACT-B0を分解・洗浄し不要な部分は取り外して再組立

- ホール素子による傾斜センサ

|

方向の情報はわからないが、鉛直方向の検出は可能。

これで鏡の傾きだけは検出できる

|

- アクチュエータとの組み合わせ冷却試験

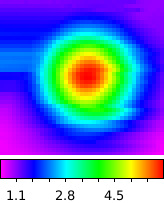

40K で2つのアクチュエータを駆動しホール素子の出力マップを得た

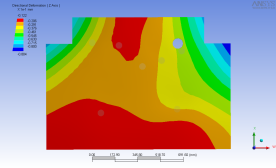

●光学ベンチとラジエーションシールド

- 光学ベンチは1cm 厚の板+4cm厚リブをネジ固定で製作

- 3箇所の脚は 90x40xt1 のガラエポ板を3mm間隔で2枚ずつ配置

- 主要部の変形は 40μm 以下

- ラジエーションシールドは内側をVelvetで塗装

- バッフルも大物だけは作った(未塗装)

●ミラー支持機構

- 大型のバイコニックミラー2枚は、インバーのスペーサ(下図青色パーツ)に押し付けた状態で保持

- 頭を平坦に削り落としたスーパーインバーのネジを鏡背面に接着

- 背面はアクチュエータ+てこ機構で固定

●現状のまとめと問題点

- クライオスタットは完成

- 分散素子とそのホルダは完成

- ミラーは形状確認と仕上げ研磨が必要

- そのあとでコーティング(出来れば銀+オーバーコート)が必要

- Hawaii2 再利用は予想以上に難航

- ファイバー部は全く手付かず

- とにかくお金がないので、大曲率バイコニック面の新検査法の

開発とともに別の科研費で引き継ぐしか無い状況

|