- ● 可視光の撮像装置

- 可視光の撮像装置は、通常望遠鏡焦点面に直接 CCD を配置するだけのものが多い。

ピクセルスケールや視野は、望遠鏡の光学パラメータと CCD のサイズによって決められる。

天文用 CCD は読み出しノイズを抑えるために -100℃ 程度に冷却して使用する必要があるため、真空容器に入れて機械式冷凍機(ペルチェ方式 または スターリング方式)で冷却して用いる。

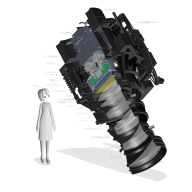

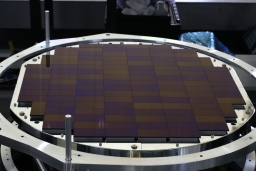

以下は、すばる望遠鏡の新主焦点カメラの例。

https://www.naoj.org/Projects/HSC/j_index.html

https://subarutelescope.org/jp/news/topics/2012/09/12/2430.html

広視野のカメラなどで像面が弯曲している場合には、CCD を弯曲面に沿って配置したり、視野平坦化レンズを用いる。

- ● 赤外線の撮像装置

- 赤外線は可視光とは異なり、温度のあるもの全てが光源となるため、検出器からは望遠鏡の光学系以外の常温の部分(望遠鏡の構造物など)は見えないようにする必要がある。

そのため、冷却した光学系で光学系の入射瞳に対応する望遠鏡の主鏡(または副鏡)の像を作り、cold stop (または Lyot stop) と呼ばれる冷却した穴空き円盤で入射瞳より

外側の光を遮る。主鏡の穴に相当する部分や、副鏡を支えるスパイダーと呼ばれる構造物もここで同時に隠すことが望ましいが、構造物の表面に鏡を張ったり副鏡の中心に

円錐鏡をつけて常温のものを見せないようにする場合もある。

ピクセルスケールや視野は、内部光学系の設計により比較的自由に設定できるが、広視野の装置になるほど製作は難しい。

赤外線の検出器は液体窒素温度(77K)以下に冷却しなければならないため、スターリング方式の2段式冷凍機や液体窒素で真空容器内部を冷却する。

フィルターなどの可動部分は、近年は冷却真空モータで駆動するのが普通である。

以下は、すばる望遠鏡の赤外線カメラ (MOIRCS) の例 (多天体分光器でもある)。

https://subarutelescope.org/jp/about/instrument/moircs/index.htmlまた、小型の装置ではオフナーと呼ばれる簡単な反射光学系で再結像させる赤外カメラも多い。

以下は、カリフォルニア大の赤外カメラの例。

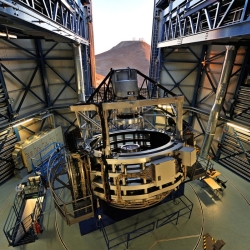

近年は、望遠鏡全体を広視野赤外線カメラの機能に特化したものもある。

以下は、赤外線サーベイ望遠鏡(VISTA)の例

https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/surveytelescopes/vista/

- ● 可視光の分光器

- 分光器は光を波長別に分けて調べるための装置で、光を平行光にするコリメータ、波長別に進行方向を変える分散素子、光を検出器上に集めるカメラから成る。

通常はスリットと呼ばれる小窓を通して、観測対象となる天体(またはその一部)の光だけを分光器に入れて観測する。

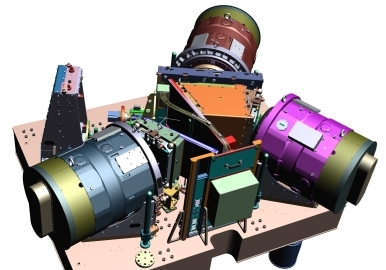

以下は、Keck 望遠鏡撮像分光器 (LRIS) の例。光を赤と青の2色に分けて同時に分光するもの。

https://www2.keck.hawaii.edu/inst/lris/lrishome.html - ● 赤外線の分光器

- 基本的な構造は可視光の分光器と同じであるが、全体を真空容器に入れて冷却する必要があるため、大型の装置を作ることはできない。

低い波長分解能の分光器は、上述の赤外線の撮像装置の図中のフィルター部分に透過型の分散素子を入れて、撮像・分光の両方ができる汎用装置にしたものが多い。

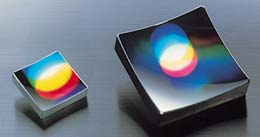

- ● プリズム

- 波長による屈折率の違いを利用して、光を波長別に分けるもの。波長の分散は小さいが、非常に広い波長範囲を一度にカバーできる事が特徴。

反射型プリズム(Littrow Prism)や、直進プリズム(Direct Vision Prism)なども用いられる。

大気分散補正用プリズムは、2組の薄い直進プリズムを組み合わせたものである。相対回転角を変えることで、分散の大きさを調節することができる。

- ● グレーティング

- 一般にグレーティングという場合、反射型の回折格子を指す。格子間隔を d, 入射角を i, 射出角を r, 光の波長を λ とすると、m 次の光が強め合う条件は以下で与えられる。

d(sin i + sin r) = mλ (1)

λの微小変化に対する r の変化は、上式より

d cos r・Δr = mΔλ (2)

天文用のグレーティングは、格子が階段状の反射面(ブレーズ)で作られており、使用する中心波長で(1)式と同時に反射の法則も満すようになっている。

これにより、大部分のエネルギーを一つの次数に集中させることができる。

ブレーズ角 θb, ブレーズ波長 λb と、格子間隔 d の関係は以下のようになる。

d = λb /(2sinθb) (3)

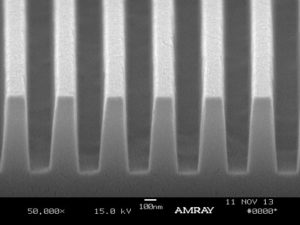

通常の平面グレーティングは、ルーリングエンジンと呼ばれる装置でブレーズ面の型を作り、そこに樹脂を押し付けてレジンと呼ばれるレプリカを取り、基盤に張り付けることにより製作するが、近年、合成石英基板に直接ブレーズ加工する方法も出てきており、波長が長い可視光では透過型の回折格子(以下のグリズム参照)としてこの方法で製作したものが使われ始めている。

ホログラムの技術を用いて製作されるホログラフィックグレーティングは、上記の方法に比べて効率は劣る(シャープな加工ができないため)が、加工精度が高くゴースト(迷光)が少ないことと、不等間隔の格子を製作したり凹面上に格子加工を施すことができるなどの利点がある。凹面グレーティングは、単一の素子のみで分光器を作ることができるため、衛星搭載用の小型の紫外線分光器などで用いられている。

https://www.shimadzu.co.jp/products/opt/guide/gratings_index.html - ● グリズム

- グリズムは空気と媒質の屈折率の差を利用して光路差を得るもので、中心波長の光の進行方向を変えずに分散をかけることができる。

格子間隔を d, 光の波長を λ , 射出角を r とすると、m 次の光が強め合う条件は以下で与えられる。d(n sin θb- sin(θb-r)) = mλ (4)

r~0 とすると、λの微小変化に対する r の変化は以下のようになる。

d cos θb・Δr = mΔλ (5)

通常はプリズムにレジンを張り付けて製作するが、赤外線や可視光の長い波長では光学材料に直接ブレーズ加工して製作する場合もある。

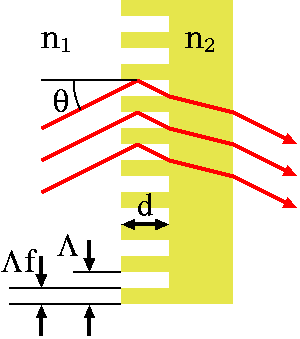

- ● VPH (Volume Phase Holographic) グレーティング

- VPH はホログラフィックグレーティングと同様、ホログラムの技術を用いて製作される透過型回折格子で、ゲル状の媒質の屈折率に周期的な変動を与えることにより位相差を産み出すものである。通常の反射型グレーティングのブレーズ角に相当する特徴的な角度は無く、VPH を挟んだ入射角と射出角が一致する場合全てが高効率の状態となるので、観測する波長に合わせて最大効率の波長を調整することができる。大口径ものが作れるため、天文用分散素子として一時急速に広まったが、現在では以下の VBG に置き換わりつつある。液体窒素温度(77K)ではゲル状の媒質の性質が変化するため、使用することが難しくなる。

干渉の条件は(1)(2)式と同じである。

https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0603763.pdf - ● VBH (Volume Binary) グレーティング

- VBG はエッチングにより加工する透過型回折格子で、VPH と同様な使い方をする。通常、VPH より高効率が期待できる。

https://www.plymouthgrating.com/product/transmission-diffraction-gratings/

- ● 波長分解能とは

- 観測する光の波長(λ)の、光の強度の違いを識別できる最小の波長幅(Δλ)に対する比を波長分解能(R)という。

R = λ/Δλ

- ● スリット幅による条件

- グレーティングを理想的な状態で用いる場合、i ~ r ~ θb, λb = mλ なので、(3)式と合わせて(2)式を書き換えると

mλ/(2tanθb)・Δr = mΔλ

スリット・コリメータ間の距離を L, スリット幅を s とすると、スリット幅を見込む角度が波長情報を分離できる限界となるので、Δi ~ Δr ~ s/L で、波長分解能は以下のように与えられる。

R = λ/Δλ = 2(L/s)tanθb (6)

すなわち、波長分解能を上げる方法として以下の3つがある。

・コリメータを遠くしてスリット幅を見込む角度を減らす

・スリット幅を狭くする

・ブレーズ角を大きくする - ● 回折による条件

- 光学の基礎(12)式にあるように、有限な大きさの矩形の窓を光が通過すると、回折の効果で進行方向が λ/D だけ広がる。これにより分散素子の波長分解能の理論的限界が決められる。すなわち、i ~ r ~ θb, Δi ~ Δr ~ λ/D で(2)式を書き換えると、

R = λ/Δλ = mN/cos θb (7)

ここで N = D/d で、回折格子の溝総数である。

回折で決まる本質的な波長分解能を上げる方法として以下の3つがある。

・次数を上げる

・光束内の溝本数を増やす

・ブレーズ角を大きくする

- ● エッシェル分光器

- 分解能を上げるため、コリメータを遠くかつスリット幅を細くし、ブレーズ角の大きいグレーティングを高い次数でもちいたもの。次数の重なりを避けるため、プリズムやグリズムなどの低分散素子を用いてほぼ直交する方向にも分散をかけ、多くの次数を同時に取得することが多い。

以下は、すばる望遠鏡高分散分光器 (HDS) の例。波長分解能は約 100,000。

https://subarutelescope.org/jp/about/instrument/hds/index.html

https://subarutelescope.org/jp/about/instrument/hds/index.html赤外線の高分散分光器は冷却する必要性から大型化が難しく、スリットを見込む角度や光束内でのグレーティングの溝本数を増やすことができないため、波長分解能は 20,000 程度が限界である。しかし、屈折率の高い媒質の内部で干渉させれば、屈折率の分だけ波長分解能を上げることが可能である。このようなグレーティングを、イマージョングレーティングという。媒質としては、ゲルマニウム(屈折率 4.00)やシリコン(屈折率 3.42)などが考えられるが、加工が難しく、近年小型のものがようやく実用化されてきた段階である。

- ● フーリエ分光器

- 2つに分けた異なる光路長もつ光束を干渉させて強度を測定るもの。光路長の差を変えながら強度をスキャンして得られたデータを、フーリエ変換することによりスペクトルが得られる。暗い天体の分光が難しく、また、輝線強度やスペクトルの形状がやや不安定なので、現在では衛星以外では余り使われていない。

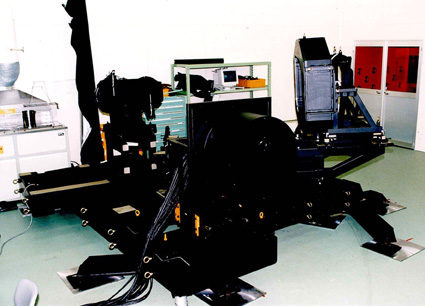

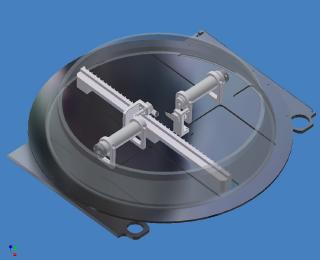

以下は、CFH 望遠鏡フーリエ分光器の例。波長分解能は約 300,000 で、全ての光を利用するために光を分ける部分と合わせる部分は分離させ、検出器も2台使用している。

https://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Spectroscopy/FTS/

- ● ファイバー分光器

- 天体からの光をファイバーで受け、分光器に導くファイバー分光器は、特に広視野の多天体同時分光観測に適している。欠点は、望遠鏡の姿勢変化などによりファイバーの曲り方が微小に変化する事による不安定性である。ファイバーはロボットアームで配置される(磁石で固定)もの、穴あけ加工したプレートにファイバーを手で差し込むもの、ピエゾを用いた釣りざお型のもの等が使われている。

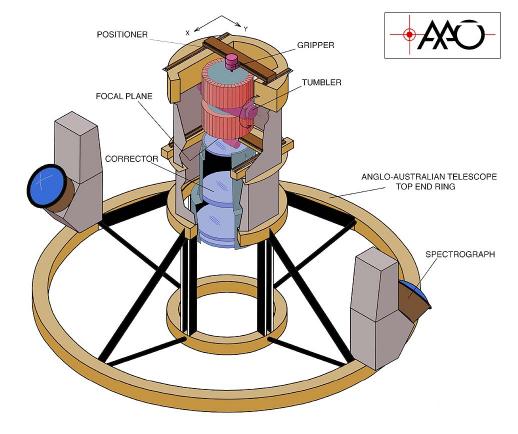

以下は、オーストラリア天文台多天体分光器 (2dF) の例。

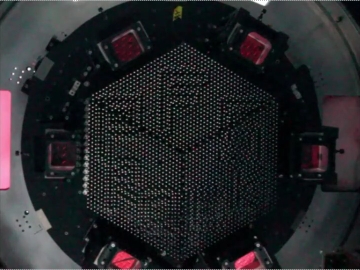

http://www.2dfgrs.net/以下は、すばる望遠鏡主焦点多天体分光器 (PFS) の例。

https://pfs.ipmu.jp/ja/index.htmlファイバーをバンドル状に束ねることにより、広がった天体を部分別に分けて分光する(面分光)ことも可能である。

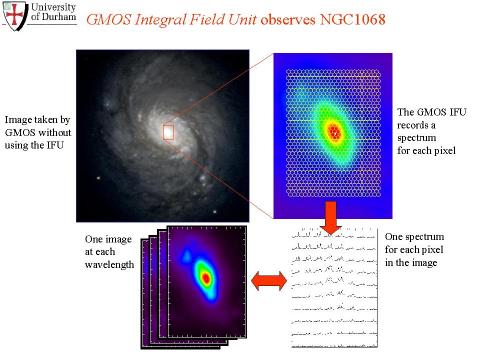

以下は、Gemini 望遠鏡多天体分光器 (GMOS) の面分光ユニット(IFU)の例。

https://www.dur.ac.uk/cfai/projects/oldprojects/gmos-ifu/以下は、Magellan 望遠鏡用撮像分光器 (IMACS) の面分光ユニット(IFU)の例。

https://www.dur.ac.uk/cfai/projects/oldprojects/imacs-ifu/ - ● マルチスリット分光器

- 分光器のスリットを、観測したい視野中の天体の位置に合わせて加工し、分光器で観測するもの。撮像・分光できる汎用装置のスリット部分を取り替えるだけで良いため、狭い視野中の数十天体の同時分光を行なう場合、最も広く用いられている方法である。

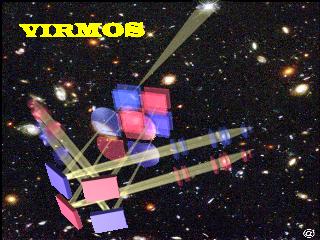

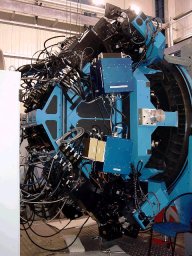

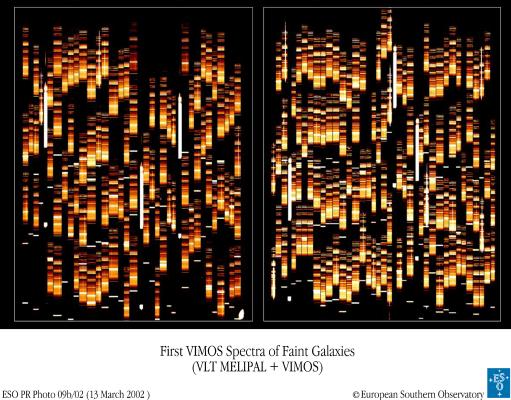

以下は、ヨーロッパ南天文台 VLT 8.2m 望遠鏡用撮像分光器 (VIMOS) の例。

https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/decommissioned/vimos.html

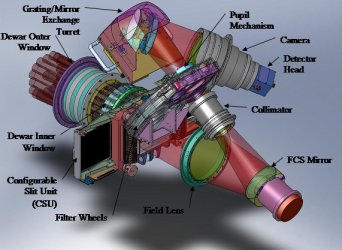

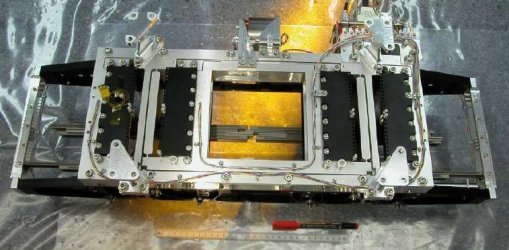

https://www.eso.org/public/images/eso0209b/以下は、Keck 10m 望遠鏡用赤外多天体分光器 (MOSFIRE) の例。

https://www2.keck.hawaii.edu/inst/mosfire/home.html - ● イメージスライサー

- イメージスライサーは、四角い視野をスライスして細長い幾つかの部分に分け、光学的に一列に並べ直して分光器に送り込むものである。入射光の F 比がかなり大きい必要があるが、イメージの空間情報をほとんど損なうこと無く並べ替えることができるため、狭い視野で高い空間分解能を持った面分光装置を作ることが可能である。

以下は、ヨーロッパ南天文台 VLT 8.2m 望遠鏡用近赤外分光器 (SINFONI) の例。

https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/vlt-instr/sinfoni/ - ● マイクロレンズアレイ

- マイクロレンズアレイを用いて視野を分割し、スペクトルが重ならないように一度に分光する方法。比較的容易な手法であるが、スペクトルの重なりを避けるため、広い波長範囲や高い波長分解能での観測をすることはできない。

以下は、CFH 望遠鏡撮像分光器 OASIS の例。

https://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Spectroscopy/OASIS/Present/ - ● ファブリぺロー

- ファブリぺローは、エタロンと呼ばれる平行に置かれた2枚の半反射鏡の間で光を干渉させ、非常に高い波長分解能で撮像を行なう装置である。

光が強め合う条件は、2dcosθ = mλ (8)

で、m は数十程度の値をとるため、となりの次数を除くための狭帯域フィルターと同時に用いられる。エタロンの間隔を微小に変えると通過する波長を少しだけずらすことができるので、輝線を用いたガス雲の詳細な運動などを調べるのに適しているが、大型の装置は作られていない。

通常の干渉フィルターも干渉原理は上記ファブリぺローと同じだが、干渉は屈折率 n の膜中で起こるため、間隔を nd とし入射角θの代わりに屈折角φ (sinφ=sin θ/n) を用いたものが上の (8) 式を満たすことに注意する。

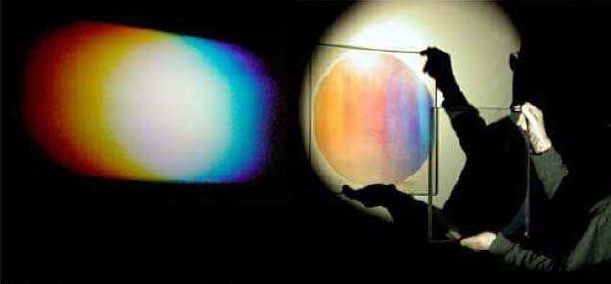

以下は、オハイオ大のファブリぺロー撮像装置 (IFPS) の例。

https://www.astronomy.ohio-state.edu/pogge.1/ifps.html

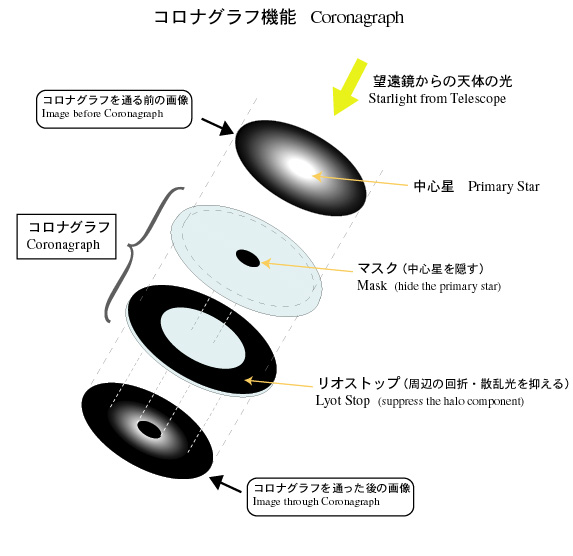

- ● コロナグラフ

- 非常に明るい天体周辺の暗い天体や構造を調べる場合、観測の障害となる中心の明るい天体の光を隠して観測する装置。瞳部分(Lyot stop)のエッジのコントラストを抑えることにより、回折による裾野の広がりを最小限に抑えて用いる場合もある。

https://subarutelescope.org/jp/about/instrument/ciao/index.html - ● 偏光計

- 光の直線偏光・円偏光成分を分けて調べるもの。散乱や磁場の影響を評価する際に用いられる。

1/2 または 1/4 波長板で 偏光成分を操作し、Wollaston プリズムで2つの直線偏光成分を分ける。- 1/2 波長板:直線偏光の偏波角を変える。

- 1/4 波長板:直線偏光と円偏光を変換する。

- Wollaston プリズム:光の進行方向に対する垂直平面内で、直交方向に異なる2つの結晶軸を持つ水晶または方解石のプリズムを合わせたもの。

- 1/2 波長板:直線偏光の偏波角を変える。