- ● 主な望遠鏡と主鏡タイプ

- 現在、稼働中 / 建設中の巨大望遠鏡は主鏡の製作方法により3つの

タイプに分けられる。主鏡タイプと主な望遠鏡は以下の通りである。

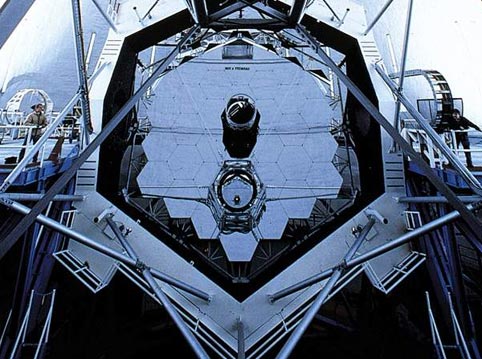

- ・分割鏡(セグメント鏡)

-

直径1~2mの鏡を組み合わせた鏡。

個々の鏡は小さいため、比較的容易に製作できるが、全体で1枚の鏡 として機能させるには、隣同士の鏡の段差が波長の1/10程度(~0.1μm) になるように常に制御する必要があるため、制御が非常に難しい。 また、1枚鏡に比べて星像が乱れやすく、鏡と鏡の隙間による干渉 パターンが出るので、像質はやや劣る。

https://www.keckobservatory.org/about/keck-observatory/主な望遠鏡

HET は鏡の高度角が固定で主鏡形状は球面、補正光学系を用いた主焦点のみを持つ。 分光観測主体の望遠鏡として設計されたもので、星像はかなり悪い。

GTC 10.4m

http://www.gtc.iac.es/gtc/gtc.php

Keck 10m x 2台

https://www.keckobservatory.org/

about/keck-observatory/

HET 9.5m

https://mcdonaldobservatory.org/

research/telescopes/HET

Keck, GTC は将来の超大型望遠鏡のモデルとなるものである。 - ・メニスカス鏡

- 直径に比べて厚さが非常に薄い鏡。

容易に変形する事を逆に利用して、背面からアクチュエータで 支持力をコントロールする事で鏡面精度を高めるもの。 精度は出るが、取り扱いが難しい。

主な望遠鏡

Subaru 8.3m

https://www.subarutelescope.org/jp/

VLT 8m.2 x 4台

https://www.eso.org/public/teles-instr/

paranal-observatory/vlt/

Gemini 8.2m x 2台

https://www.gemini.edu/

これらの望遠鏡は、現在最も高い解像度を持つ望遠鏡で、性能も ほぼ同じである。すばるにのみ主焦点があり、広視野カメラを持つ。 VLT は4台で干渉計として用いることも可能。Gemini は南北半球に 同じ仕様の望遠鏡を1台ずつ建設したもの。 - ・ハニカム鏡

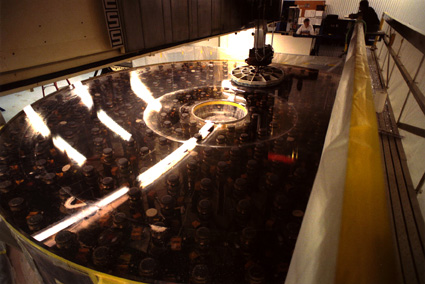

- 内部が蜂の巣状の中空になっている鏡。

強度が強く変形しにくいため、研磨さえ精度良くできれば支持は 精度の低い空圧アクチュエータでも十分。 ハニカム内部に空気が溜り、周囲温度の変化に対する応答が遅いので 内部を強制換気して温度の応答速度を上げる必要がある。

http://abell.as.arizona.edu/~hill/mirror/主な望遠鏡

LBT 8.4+8.4m

https://www.lbto.org/

MMT 6.5m

https://www.mmto.org/

Magellan 6.5m x 2台

https://www.lco.cl/magellan-telescopes/LBT は、1枚鏡としては最大の口径8.4m鏡を2枚用いた双眼望遠鏡で、 それぞれの主焦点を用いた広視野多波長観測や、干渉計として使うことも できる最大の望遠鏡である。LBT には以下に挙げるような独自の技術が 使われており、それらは MMT, Magellan 望遠鏡をプロトタイプとして 発展させたものである。1) 主鏡セルが真空蒸着釜の下半分を兼ねる (主鏡再蒸着時のメンテナンスが容易)、2) グレゴリー式光学系(後述)、 3) 可変副鏡(「空間分解能の改善」参照)、など。2),3) については、 将来の超大型望遠鏡にも応用される技術である。

- ・液体鏡

- 巨大なお椀に水銀を入れ、回転させて使用するもの。天頂付近の

観測のみ可能で、口径6mのものが完成しているが、ここでは割愛する。

月面天文台の候補という話も...

LZT 6m

https://www.astro.ubc.ca/lmt/lzt/ - ● 構造形式

- 構造物を作るときの形式には、主に以下の3つの方式がある。

- ・トラス構造

- 滑節を持つ三角形を組み合わせて作る方法。鋼材に対しては伸びと

圧縮の力しかかからないので、軽量で強固な構造が作れる。

- ・ラーメン構造

- 鋼材同士を剛節でつないで作る方法。内部空間を大きく取ることが

できるが、鋼材に対して伸びと圧縮の他に曲げや剪断等の力も加わる

ため、重量のわりに変形が大きい。

- ・壁式構造

- 変形に対して最も強固な構造だが、非常に重い。

巨大望遠鏡は費用も莫大なものとなるため、できる限り軽量となるよう トラス構造をとるものが多い(主鏡部分が重い望遠鏡ほど壁式構造が増え、 全体の重量が増す)。

- ● グレゴリー式望遠鏡

- 近年、可変副鏡の登場により、グレゴリー式望遠鏡が注目されつつある。

その理由は以下の通りである。

- 副鏡の位置が光学的に上空100m程度の位置に対応するため、可変副鏡を用いて GLAO をするのに適している。

- 主焦点部分にファイバー光源を置くことにより、副鏡以降の光学系の調整 (特に可変副鏡の調整)が容易になる(ファイバーが疑似星となる)。

- 副鏡が凹面で製作が容易

- 主焦点付近に主鏡像ができるため、その部分に円形開口を置くだけで 完全なバッフルとしてはたらく。

望遠鏡が長くなる、合成 F 比が大きくなり広視野が確保しにくい、 リッチー・クレチェンに比べて像面の弯曲が若干大きい、などの 欠点があるが、上記の利点はそれを十分補うものである。

http://oldweb.lbto.org/LBT%20Website%20General%20Public/The%20Large%20Binocular%20Telescope.htm

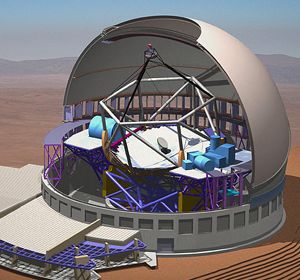

- ● 主な計画

- 現在、各国で口径20m以上の超巨大望遠鏡の計画が検討されている。

以下に、主なものを挙げる。

TMT 30m

https://www.tmt.org/

GMT 22m

https://giantmagellan.org/

E-ELT 42m

https://elt.eso.org/ - ● 超巨大望遠鏡の特徴

- ・主鏡

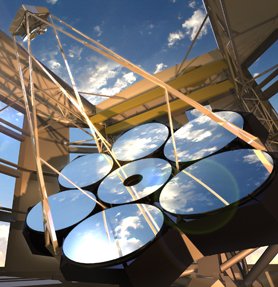

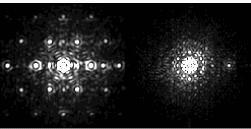

口径30m以上の計画は 1mφ程度の多数の分割鏡を(上図左は 1.44m鏡 492枚 を用いた TMT 主鏡)、口径20mクラスの望遠鏡は 6~8mφハニカム鏡6~7枚を 組み合わせたものである。小さい鏡を多数用いる方式は、鏡材の生成や研磨の し易さなどでメリットがあるが、制御アルゴリズムが複雑になることと、 星像が悪くなる事が欠点である。大きい鏡(ハニカム鏡)を組み合わせる方式は、 巨大な鏡の軸外し非球面の研磨が難しいことと、精密な位置制御が可能かどうか が問題となる。以下の例は、20m望遠鏡を1m(左),6.5m(右)それぞれのサイズの 分割鏡で作った場合の点光源像の違い(シミュレーション)である。

- ・光学系

- リッチー・クレチェン(GMT)、グレゴリー式(TMT)、5枚鏡方式(E-ELT) と

各プロジェクト多様な光学系が検討されている。特に、E-ELT の5枚鏡方式は、

M4 を可変鏡、M5 を振動鏡とし、望遠鏡自体に AO の機能を始めから持たせる

ことを予定している。どの望遠鏡もコストを抑えるため主焦点は無く、ナスミス焦点

だけのものが多い。GMT 望遠鏡は2台で干渉計とする計画もある。

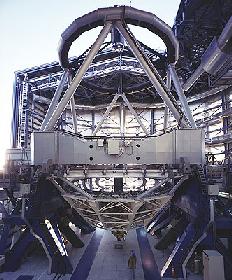

https://elt.eso.org/ - ・架台構造

- 次世代超大型望遠鏡は全てトラス構造を基本として建設される。

望遠鏡の重量を抑えるためトップリングやセンターセクションと

呼ばれるリング状の壁式構造は無く、電波望遠鏡に

近い構造を持つもの(GMT)もある。その場合、高度軸の位置を

主鏡裏側にするために、かなりのカウンターウェイトが必要となり

望遠鏡全体の重量が増すことが欠点となるが、光軸の引出し量を少なくできる

利点がある。

TMT ムービー(3.6MB)

E-ELT 関連資料(3MB) - ・風の影響

- 大きな構造物は固有振動数が小さく(数Hz)、少しの風でも振動の原因

となるので、巨大なドームの中に入れて望遠鏡を風から守る必要がある。

TMT は風の影響を抑えるため、Calotte 式ドームを採用予定である。

https://www.tmt.org/ - ・AO

- レーザーガイド星と可変副鏡は全ての計画に含まれている。複数のレーザー

ガイド星を用いたMCAOも、多くの計画で検討されている。口径の大きい望遠鏡は

集光力が増すだけでなく、回折限界で決まる解像度も高くなるため、AO の

重要性は現在の巨大望遠鏡よりも大きくなる。

AO シミュレーション

AO 無しの状態から回折で決まる理論的な分解能の限界までの変化。

- ● 技術的課題

- ・分割鏡の支持

- 個々の分割鏡の6つの自由度の内の3つを動的 (Active support) に、

3つを静的 (Passive support) に支持する。

https://www.tmt.org/分割鏡の相対位置は、個々の鏡の側面に取りつけられた、エッジセンサと呼ばれる コンデンサの静電容量の変動をモニタすることにより測定される。

https://www.tmt.org/

- ・分割鏡の製作

- 分割鏡は軸外し非球面となるため、通常の手法で研磨することは出来ない。一つの方法

として、鏡材に強い力をかけて変形させ、通常の方法で研磨した後に力を除いて軸外し

非球面にする方法(Stressed-Mirror Polishing)がある。

光軸から離れた鏡になる程非球面度が増大するため、通常の干渉計では干渉縞が密に なりすぎて形状測定が困難になる。そのため、前置光学系でレーザー波長を更に 絞り込み、干渉縞のコントラストを高める事が必要となる。

- ● 日本(京大宇物・国立天文台岡山・名大Z研)での試み

- ・研削による軸外し非球面鏡製作

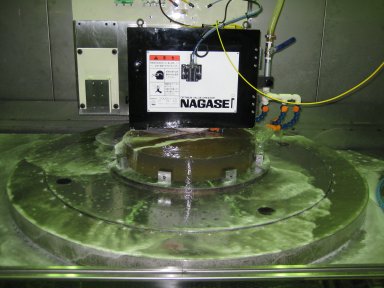

- 民間の(株)ナノオプトニクス・エナジーと共同で、NC 制御による加工機と高速回転する砥石を

組み合わせた研削による軸外し非球面鏡の加工試験を進めている。

形状測定は CGH (Computer Generated Hologram) を用いた干渉計を用いている。 左図は通常の干渉計、右は CGH 干渉計で、高価なヌルレンズではなく CGH マスクで 非軸対称の非球面波面を作り出す。

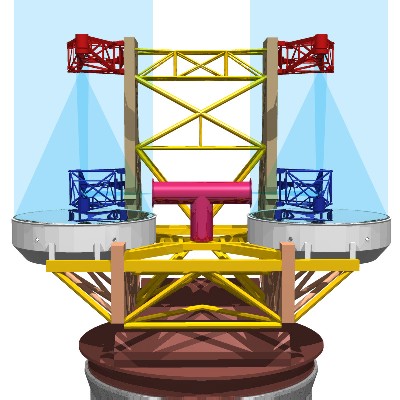

- ・分割鏡制御

- 日本では、超大型望遠鏡建設に必須条件の、分割鏡制御の研究が全く

行なわれていない。京都大学では、分割鏡による口径3.8mの望遠鏡

を国内に建設して、天文学的研究とともに分割鏡制御技術の開発を

進めている (院生募集中!!)。