| 最近の観測装置の状況 |  |

|---|

京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室

岩室 史英

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897

「望遠鏡の話」も参考にして下さい。

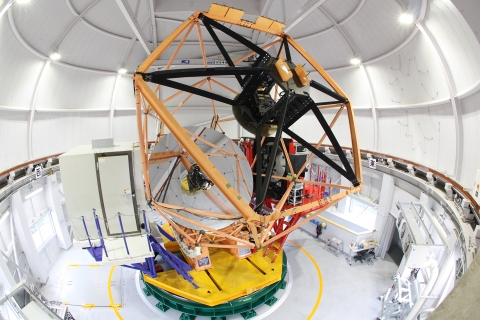

天文観測装置の最近のトレンドは究極の広視野・多天体化です。

観測の自動化も進んでおり、アーカイヴデータは爆発的な速さで

増加しています(どの業界でも似たようなものだと思いますが)。

ここでは、広視野カメラとファイバーポジショナーに関して最近の

状況を紹介し、実際の装置開発の流れを小規模装置で見ていきます。

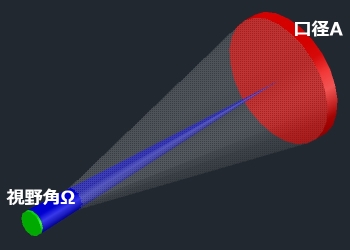

| 口径と視野角 |

|---|

| 広視野カメラ |

|---|

以下、世界の広視野カメラの AΩ の状況です。 |

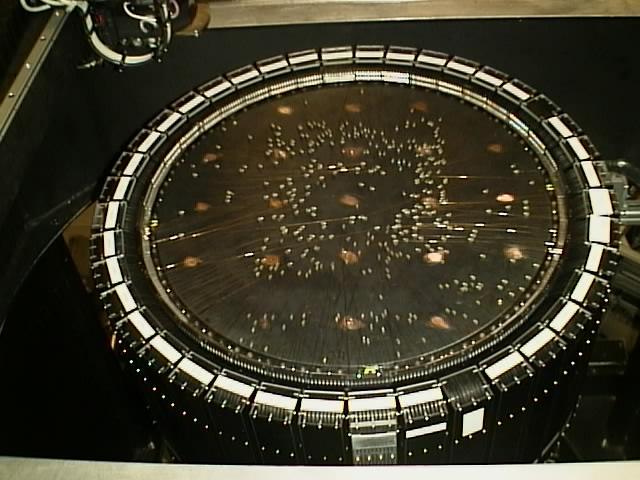

| 多天体分光 |

|---|

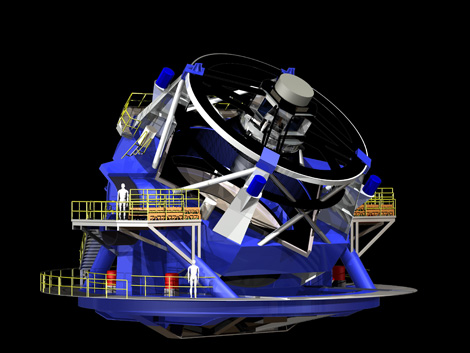

多天体分光を行う場合は、AΩ をできるだけ大きくした上で光ファイバーで |

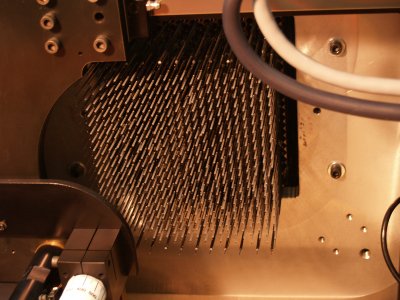

| Magnet Button タイプ | Echidna タイプ | Cobra タイプ |

|---|---|---|

|

|

|

| https://aat.anu.edu.au/public/2df-instrument | https://pfs.ipmu.jp/ja/index.html |

WST: fiber 2万本なんて計画も...

| 装置開発の流れ |

|---|