| 宇宙望遠鏡いろいろ |  |

|---|

京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室

岩室 史英 (いわむろ ふみひで)

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897

光の

| ||||||||||||||

目に見える光を

|

アンドロメダ銀河 (M31)

が見えます。

|

宇宙望遠鏡 って?

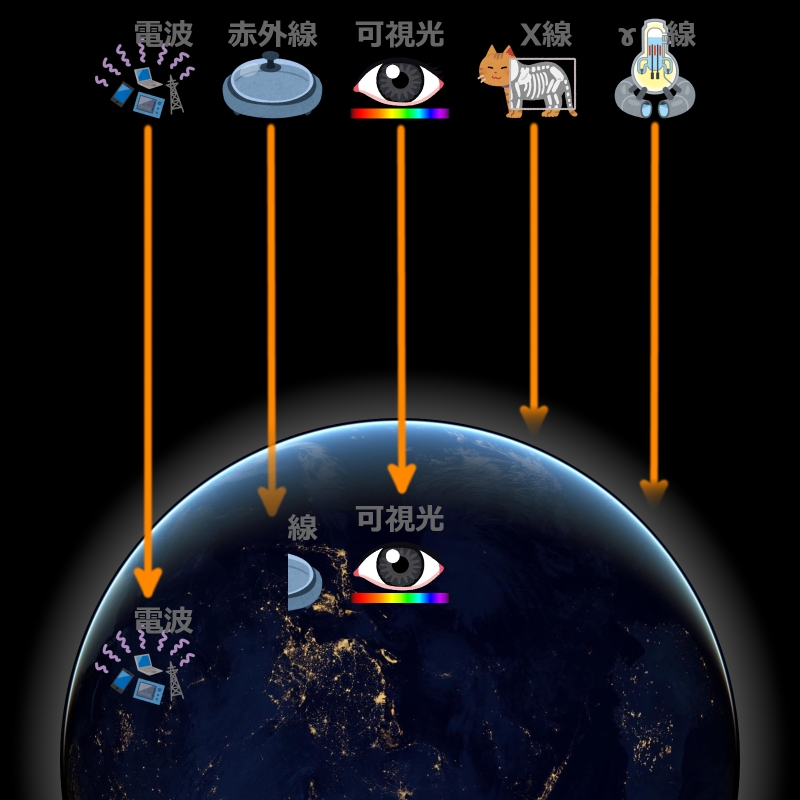

宇宙からは色々な光がやってきますが、半分 程度 の光しか地上 まで届 きません。

地上にある望遠鏡 は、地上まで届く可視光や電波で宇宙を観測 しています。

他 の光は大気 で吸収されて地上まで届 かないので、宇宙から観測するしかありません。

ここからは主 な宇宙望遠鏡について、その歴史 とともに紹介 していきます。

X線 望遠鏡

宇宙望遠鏡の多 くはX線で観測を行うものです。

1970年以降 、40台近くの衛星 が打ち上げられ、現在 も数台 が稼働 しています。

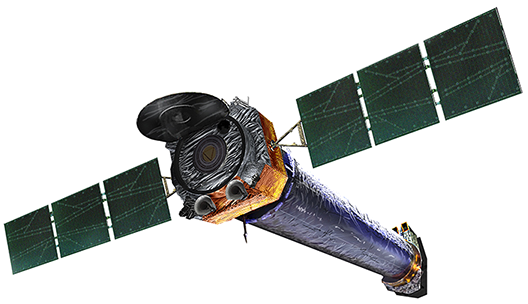

チャンドラX線天文台 |

1999年にスペースシャトルで |

|---|---|

X線は | |

|

チャンドラで見た |

γ線 望遠鏡

宇宙からの γ線はアメリカの核実験 観測衛星によって 1967年に発見 されました。

その謎 の解明 のため 12台の衛星が打ち上げられ、現在も数台が稼働しています。

フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 |

2008年にデルタIIロケットで |

|---|---|

γ線と | |

宇宙からのγ線 | |

|

γ線の望遠鏡は光を集める鏡がないので、望遠鏡というよりは放射線 の検出器 です。

宇宙望遠鏡にもいろいろありますね。

赤外線 望遠鏡

これまでの赤外線望遠鏡は装置の温度を低 く保 つための冷却液 を積 んでおり、それを

全 て使い切って蒸発 してしまうと、観測をすることができなくなりました。そのため、

衛星の寿命 は5年程度 であることがほとんどで、望遠鏡としては短命 です。

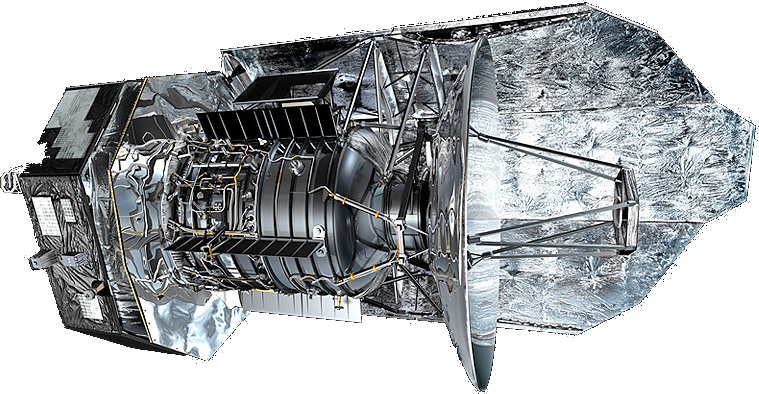

ハーシェル宇宙天文台 |

2009年にアリアン5ロケットで |

|---|---|

|

ハーシェルで見た木星です。木星を |

赤外線の望遠鏡は寿命 が短 いため、ほとんどが1トン以下の小型 衛星です。

大きい衛星ほど冷却 装置 が重くなることも難 しい所です。

電波 望遠鏡

電波は地上からも観測できるので、宇宙に望遠鏡を打ち上げる必要は少ないのですが、

同時 に観測する望遠鏡が離 れているほど細 かいものが見えるという特徴 があるので、

地球 の大きさの何十倍 も離れた所まで望遠鏡を飛 ばすと視力 が格段 に上がります。

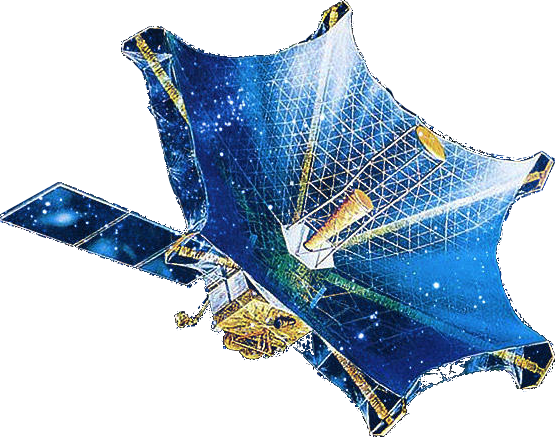

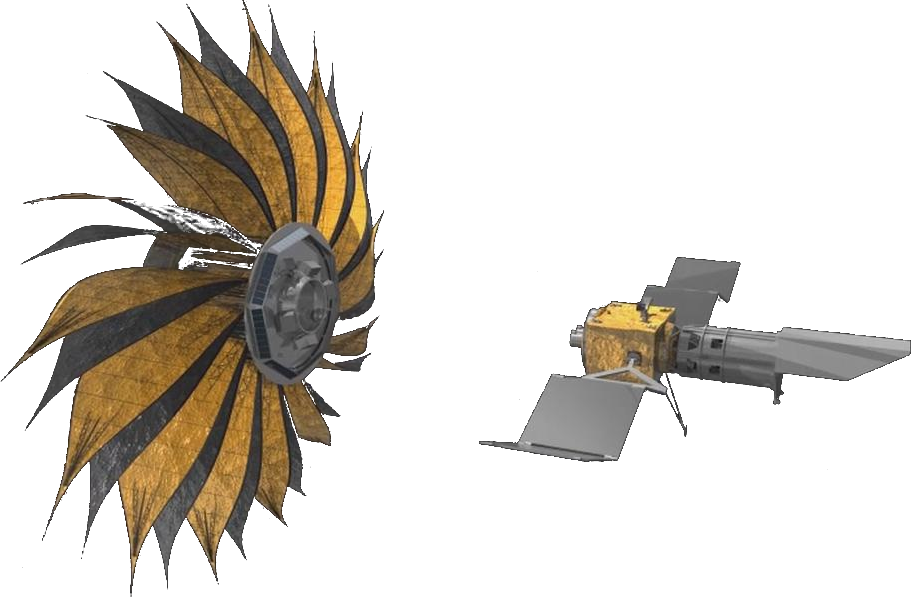

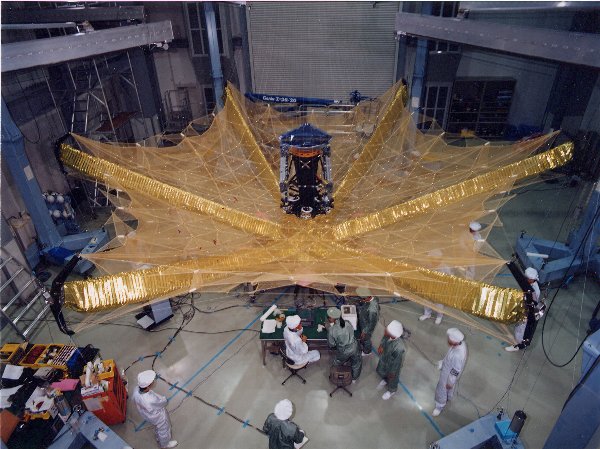

電波天文観測衛星「はるか」 |

1997年に日本のM-Vロケットで |

|---|---|

|

|

はるか は大阪 から東京 の米粒 を見分けられる能力 で9年間 にわたり活躍 しました。

電波の宇宙望遠鏡は非常 に少なく、この他はロシアが打ち上げた1台のみです。

可視光 望遠鏡

可視光も地上から観測できますが、電波とは違 い大気 で星の像 が乱 されてしまいます。

|

宇宙からの観測では揺 らぎのない像が得られるため、可視光の宇宙望遠鏡のほとんどは

長期 観測で明るい星のほんの少しの変化 (明るさや位置 の変化)を調 べる小型衛星ですが、

ハッブル宇宙望遠鏡だけは別格 です。

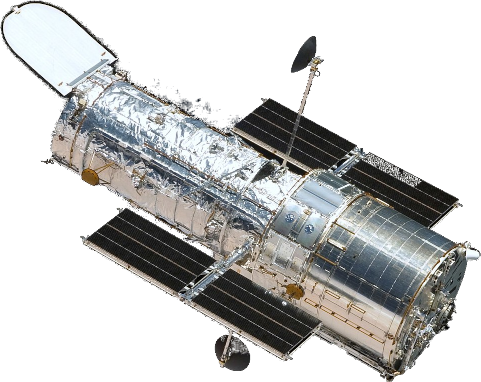

ハッブル宇宙望遠鏡 |

1990年にスペースシャトルで |

|---|---|

ハッブルは宇宙 | |

ハッブルで見た |

ハッブルは至 る所が老朽化 し、次世代シャトルでの修理も難 しいものと思われます。

ハッブルの後継機 として2つの宇宙望遠鏡が予定され、1つは観測開始しています。

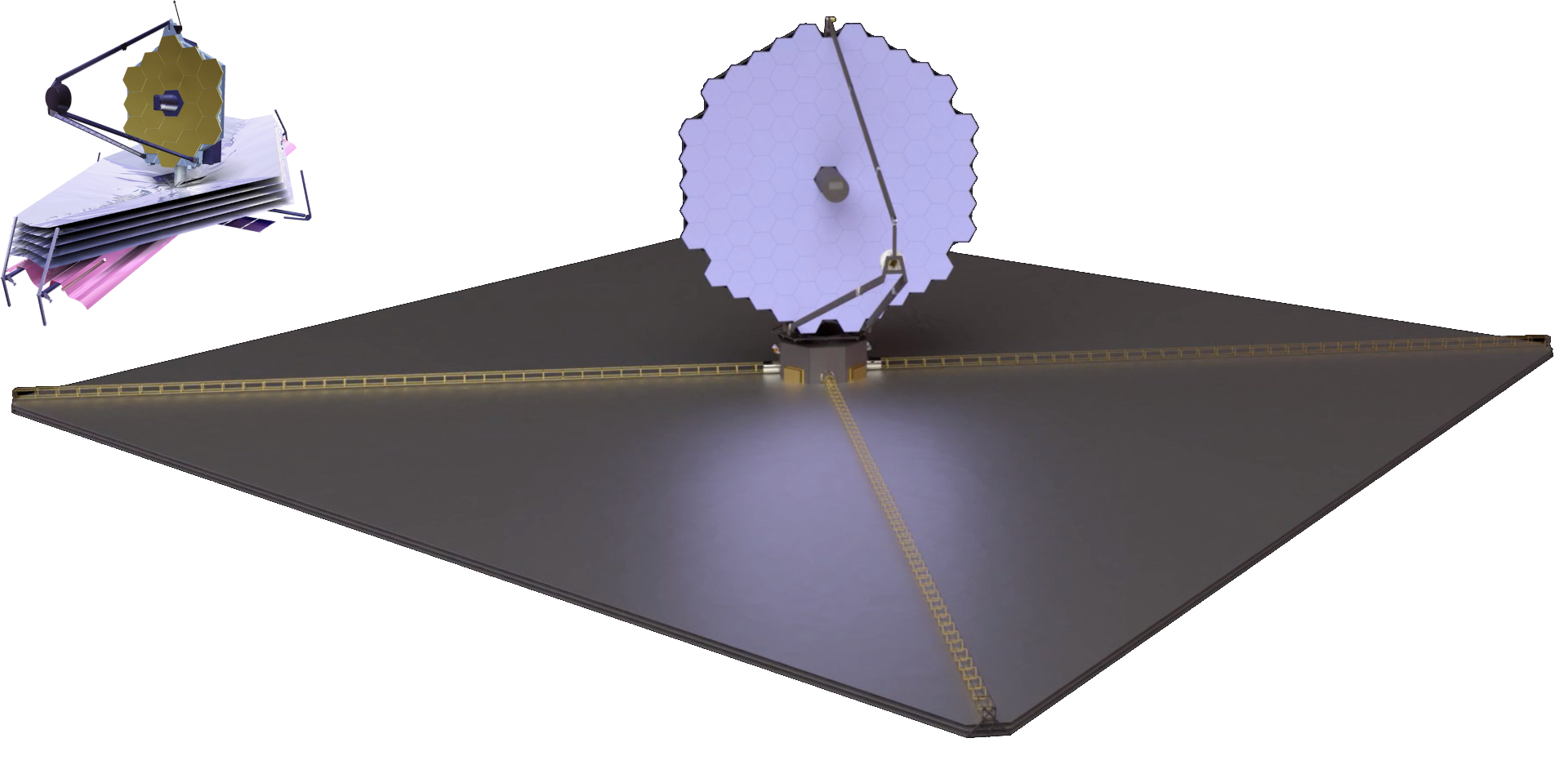

新しい宇宙望遠鏡

ハッブルの後継 となる2台の宇宙望遠鏡は、非常 に遠くの宇宙を観測するのに適 した、

可視光から赤外線にかけての光で観測するものです。観測の妨 げとなる太陽 や地球 から

の光を避 け、かつ望遠鏡の温度を下げるため、月よりも4倍遠い所に打ち上げます。

この場所 では太陽と地球がいつも同じ方向に見えているので、1つの日傘 で両方からの

光を遮 ることができます。太陽光発電 のため、地球と月の影 を避けて縦 にも周 ります。

(上の動画 ではわかりませんが、この場所では地球と太陽はほぼ同じ大きさに見えます)

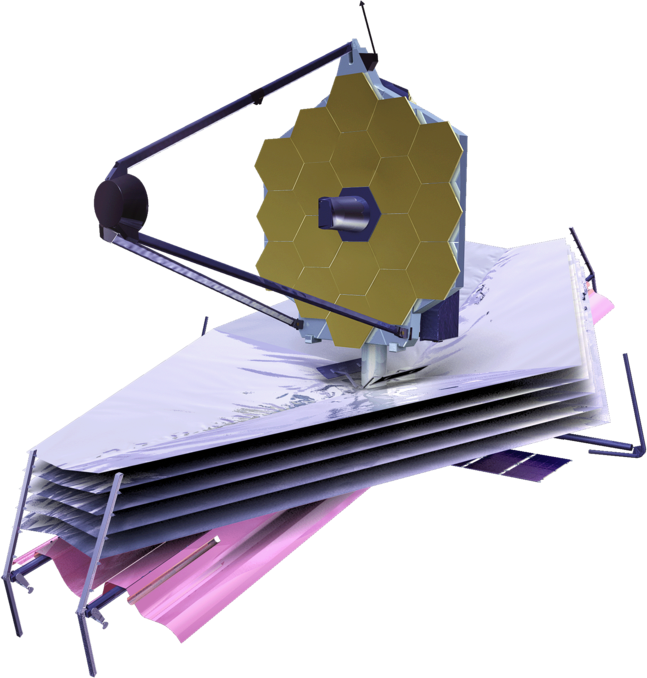

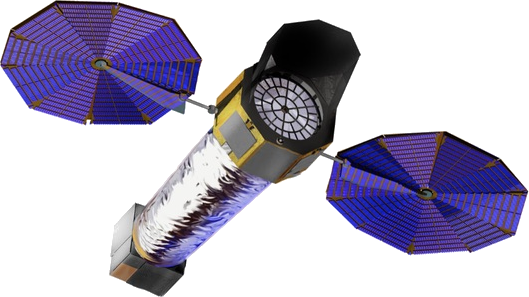

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 |

2021年12月25日にアリアン5で

|

|---|---|

|

初めの観測で |

|

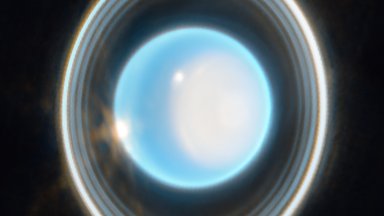

ウェッブで見た天王星です。 |

ウェッブとハッブルは一度に見ることの出来る範囲 は同じくらいですが、ウェッブの

方が 数倍 良く見えるようになります。また、ハッブルでは見ることのできなかった

赤外線でも観測できるため、より遠くの宇宙を見ることができます。

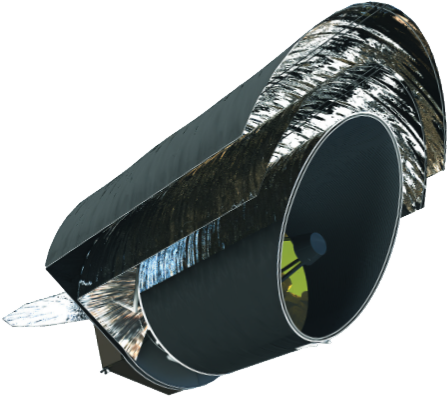

もう1つのハッブル

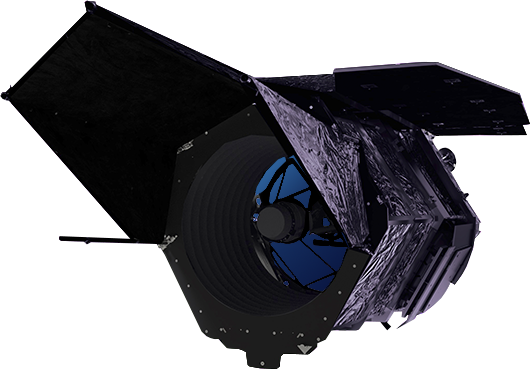

ナンシー・グレース・ローマン |

2027年に打ち上げ予定の |

|---|---|

ウェッブが狭 い範囲を非常 に詳 しく見るのに対 し、ローマンは非常に広い範囲を

ハッブルと同程度 に詳しく見ることができます。

2023年7月1日にローマンの半分サイズの |

もっと

この先の宇宙望遠鏡は、2040年台の稼働 を目標 として以下 の4つが検討 されました。

ルーバール探査機 |

鏡の口径は 15m もあります。 |

|---|---|

ハベックス天文台 |

直径 72m の第2衛星を地球

|

リンクスX線天文台 |

オリジンス宇宙望遠鏡 |

チャンドラの50倍の感度 | 極限まで冷やして感度100倍 |