光赤外観測天文学の最前線 |

|---|

京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室

岩室 史英

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897

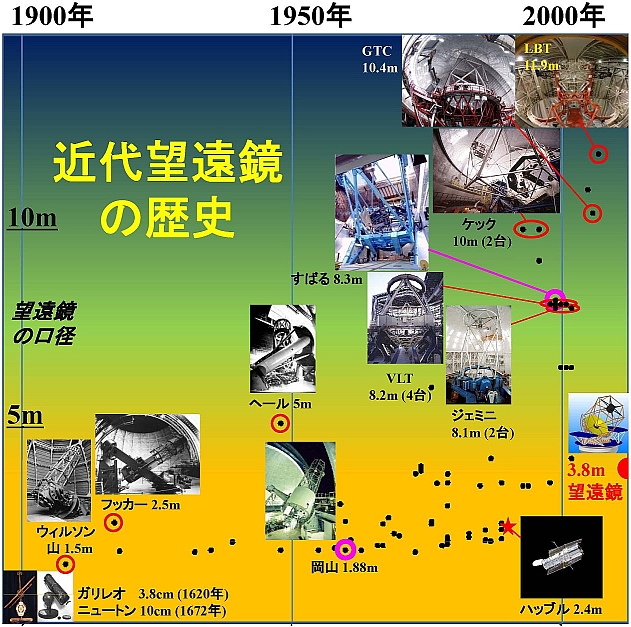

近代望遠鏡の歴史 |

|---|

20世紀以降、近代望遠鏡の口径は40年で2倍の割合で巨大化しました。 |

大雑把には...

1900年:2m

1940年:4m

1980年:8m

という感じで、このままの割合が続くとすると、

2020年:16m

2060年:32m

なのですが、現在進められている TMT 計画は 2021年に30m望遠鏡を |

撮像装置の進化 |

|---|

撮像装置の画素数は約3年で2倍の割合で巨大化し、現在は1Gpix を越える |

上図で、三角の向きは北半球と南半球の違いを、中空シンボルは近赤外線 |

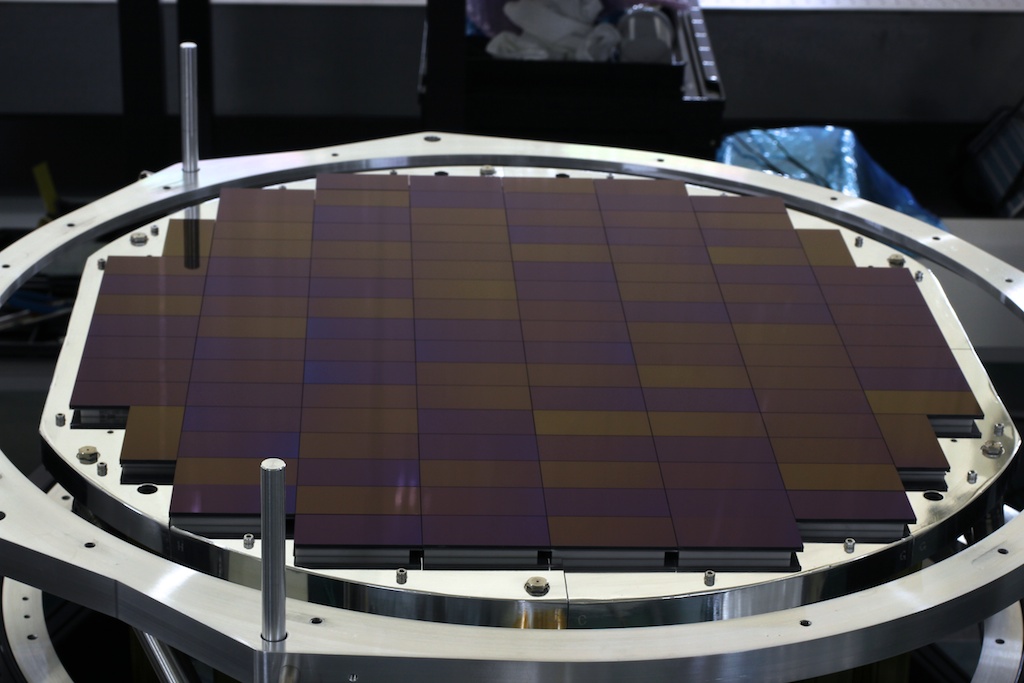

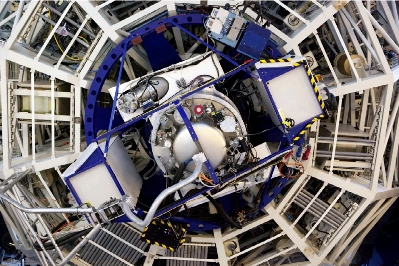

Subaru/HSC

すばる望遠鏡の可視超広視野カメラ。5枚の補正レンズ(最大直径82cm)と 2k x 4k の |

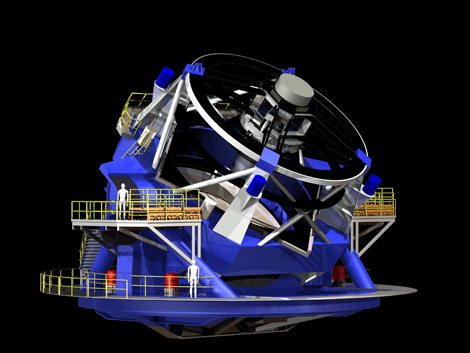

LSST

口径8.4mの鏡(中央の穴の面積を差し引くと有効口径は6.7m)と 3.2Gpix の |

分光装置の進化 |

|---|

分光装置は撮像装置に比べて多種多様で、なかなか同一の指標で比較する |

| 多天体分光器 | 面分光器 | 多天体面分光器 | |

|---|---|---|---|

| マルチスリット | MOSFIRE | MUSE, KCWI | KMOS |

| ファイバー | FMOS, PFS | HETDEX | --- |

ファイバーによる面分光器は比較的容易に実現でき、中型の望遠鏡などで |

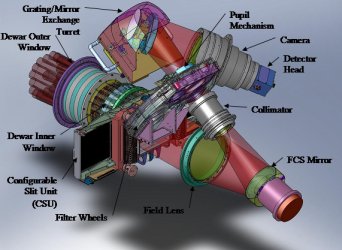

Keck/MOSFIRE

Keck望遠鏡の近赤外多天体撮像分光器。46組の冷却 slit 板が独立に動き、 |

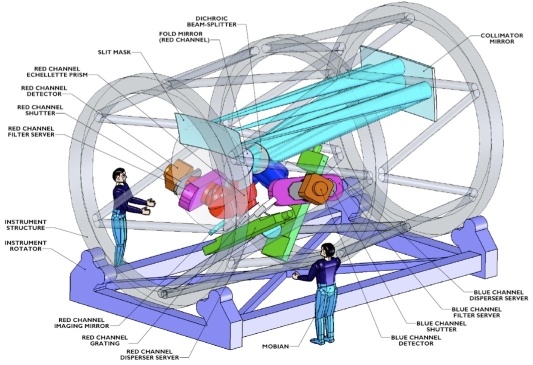

VLT/XSHOOTER

VLTの可視近赤外分光器。波長 0.3〜2.5μm の紫外から近赤外までの非常に |

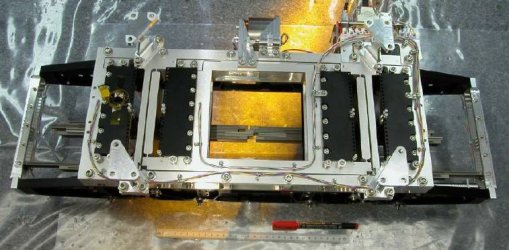

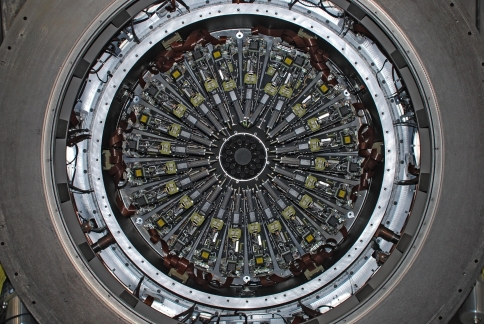

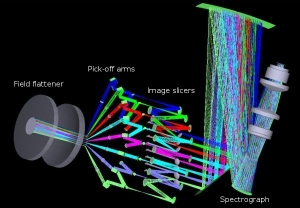

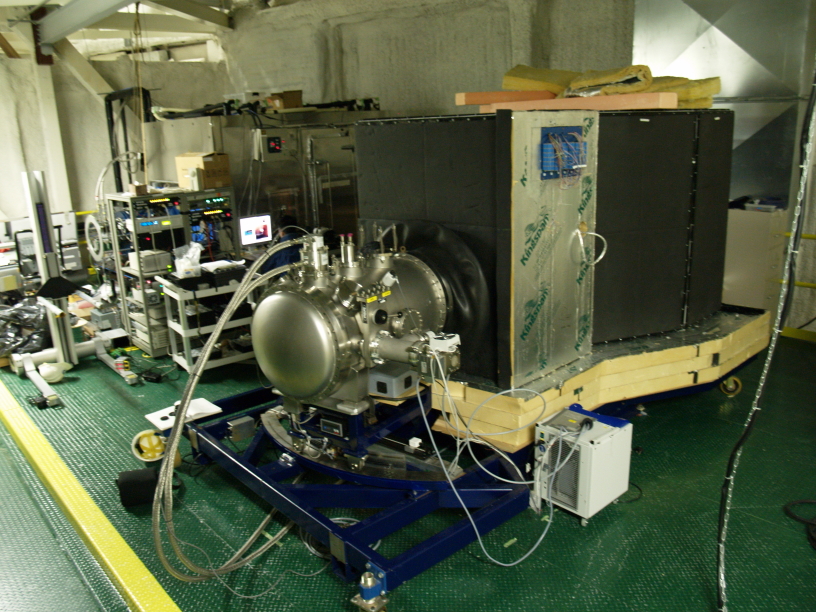

VLT/KMOS

VLTの多天体近赤外面分光器。24本のピックアップアームで天体の光を拾い、 |

Subaru/FMOS

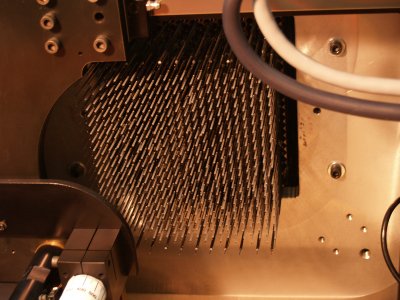

すばる望遠鏡の近赤外ファイバー多天体分光器。エキドナと呼ばれる釣り竿式の |

現在活躍している 8〜10m 級の大型望遠鏡では、近年は近赤外多天体分光装置の |

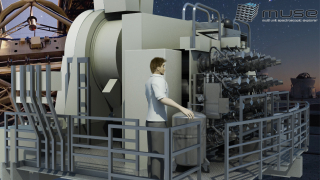

MUSE HETDEX PFS (概要/ポジショナ)

現在進行中の大型計画 |

|---|

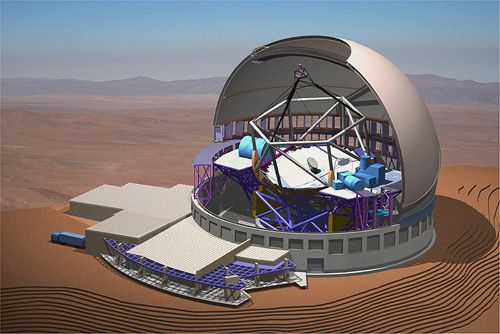

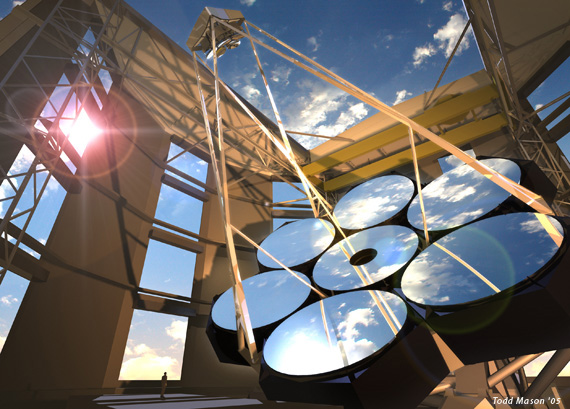

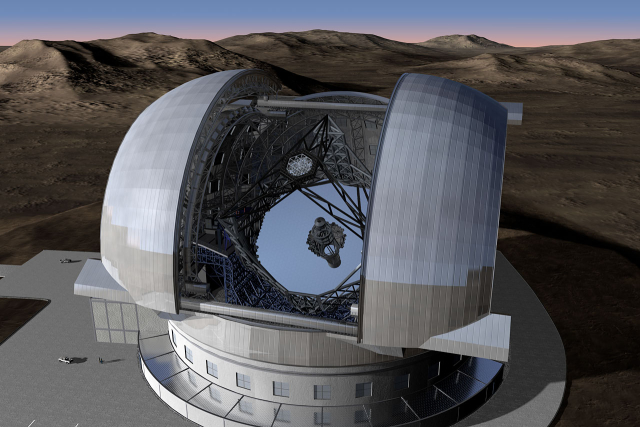

現在、次世代の超大型望遠鏡プロジェクトとして TMT, GMT, E-ELT の3つの地上 |

|

|

|---|---|

|

|

|

|

地上の超大型望遠鏡では、望遠鏡の光学性能を維持するために補償光学の重要性は |

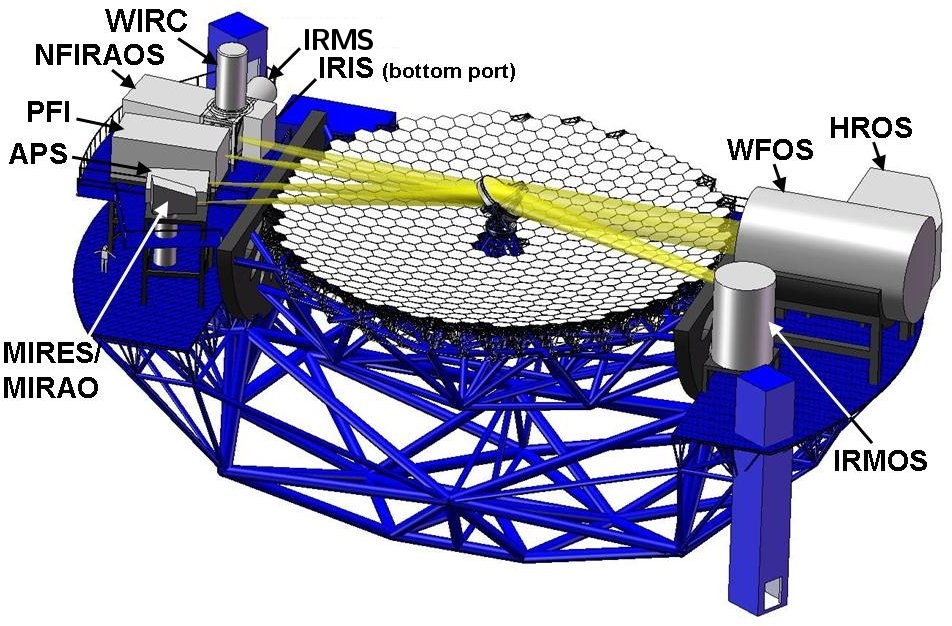

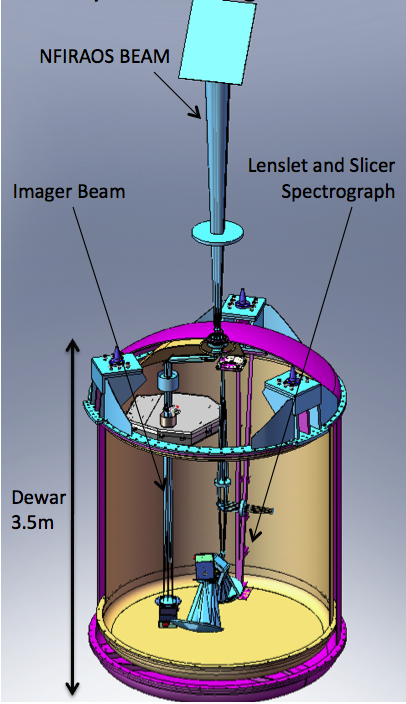

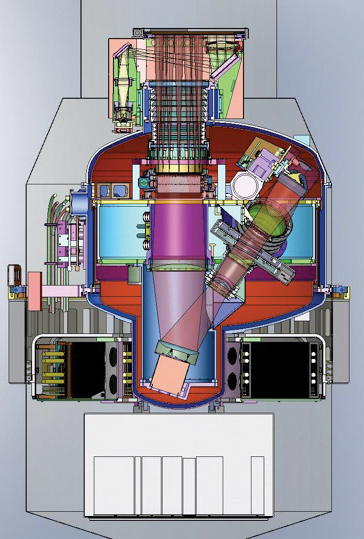

TMT 望遠鏡の観測装置 |

|---|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

TMT の観測装置はどれも巨大で交換が困難であるため、第3鏡の向き | |||

|

|||

第1期観測装置は技術的な限界を狙わずに、経験に基づいた"手堅い" | |||

京大の取り組み |

|---|

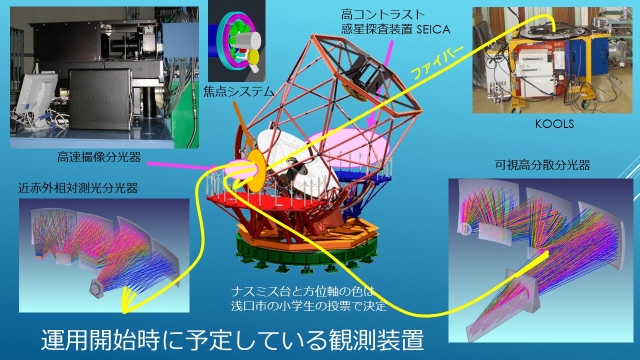

宇宙物理学教室と理学研究科附属天文台では、口径3.8mの分割鏡望遠鏡 |

|

|---|

新しいアイデアを用いた独自の観測装置を用いて、 |

|