| 大宇宙への挑戦 |  |

|---|

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~iwamuro/LECTURE/GENERAL2/

京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室

岩室 史英

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897

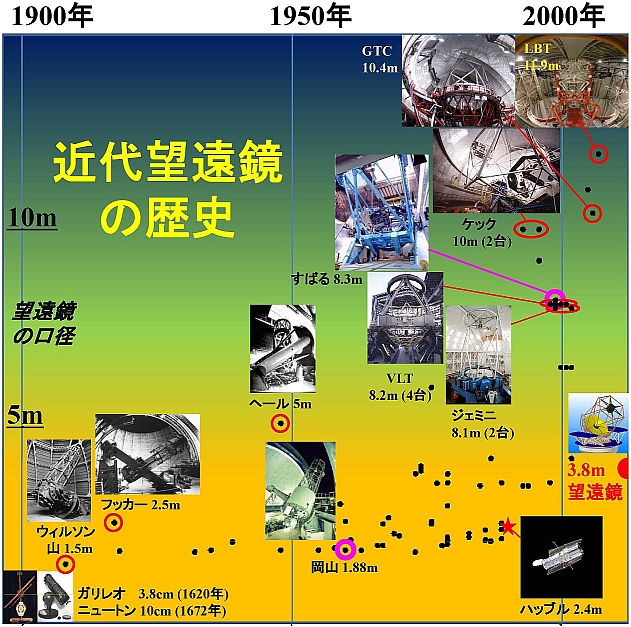

近代望遠鏡の歴史 |

|---|

20世紀以降、近代望遠鏡の口径は40年で2倍の割合で巨大化しました。 |

大雑把には...

1900年:2m

1940年:4m

1980年:8m

という感じで、このままの割合が続くとすると、

2020年:16m

2060年:32m

なのですが、現在進められている TMT 計画は 2021年に30m望遠鏡を |

解像度への挑戦 |

|---|

回折限界とシーイング

通常の望遠鏡は鏡を用いて光を集めますが、光は波の性質を持つため

1点に集めることができません。集められる最小の大きさは「回折限界」と

呼ばれ、望遠鏡の口径が大きく光の波長が短いほど小さくなります。

温度や湿度の違いによる空気の屈折率の微小変化が風で流れることにより、

大気ゆらぎ(シーイング)が発生します。地上からの可視光・赤外線の観測では、

解像度は回折限界ではなく、この大気ゆらぎの大きさによって決まっています。

水中から見上げたときに外の景色がゆらいで見えるのと同じ現象です。

|

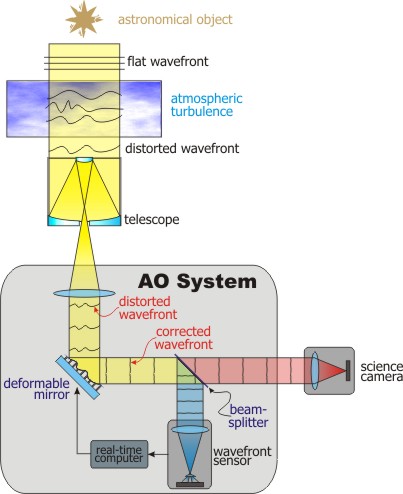

補償光学 (AO)

明るい星の光の波面の形状を高速で測定し、形状制御した鏡で反射

することで、波面形状を矯正し大気ゆらぎの影響を打ち消す技術です。

|

|

明るい星が無い方向では、レーザーで上空のナトリウム層を光らせて

星をつくります。線状に光りますが真下から見ると点光源に見えます。

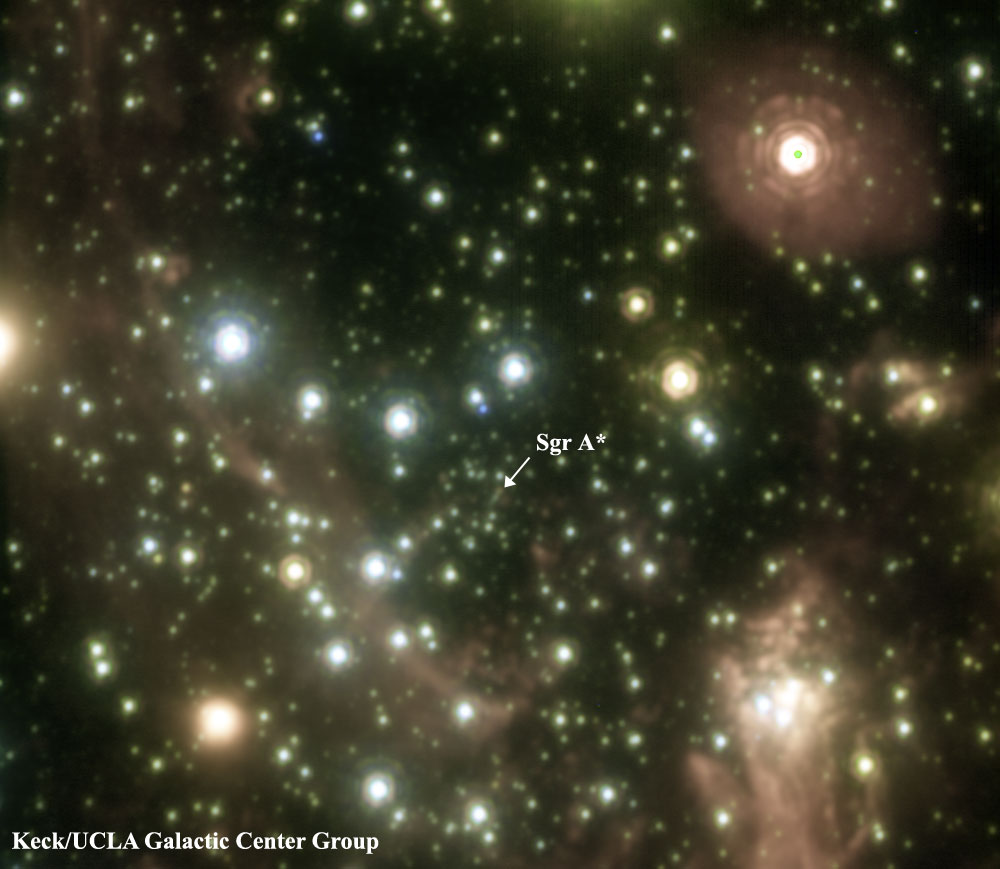

Keck + レーザー参照星AOで取得された我々の銀河中心の赤外線画像。

回折像が見えているため、望遠鏡の回折限界であることがわかります。

現在、口径10m 望遠鏡の性能を限界まで引き出しての観測が行われていますが、

更に遠くの天体や暗い天体を観測するためにはもっと大きな望遠鏡が必要となります。

ここからは超巨大望遠鏡計画の話です。

超巨大望遠鏡計画 |

|---|

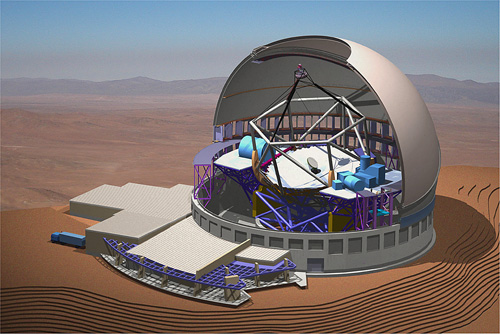

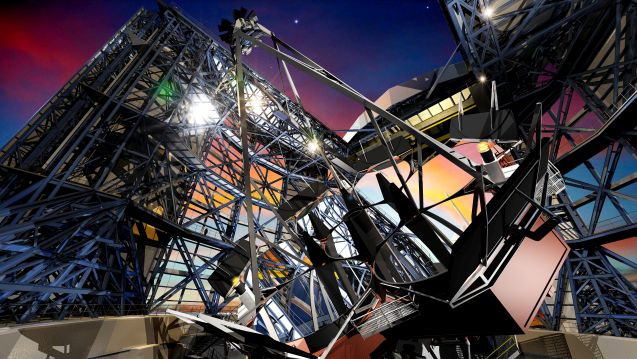

2021年 TMT

Keck 望遠鏡の技術を応用して建設予定の 30m 望遠鏡。

TMT の鏡は 1.44m の六角形の鏡 492 枚で構成されています。

TMT ムービー

202?年 GMT

LBT の技術を応用して建設予定の有効口径 22m の望遠鏡。

8.4m ハニカム鏡7枚を使用。1枚目は既に研磨を開始している。

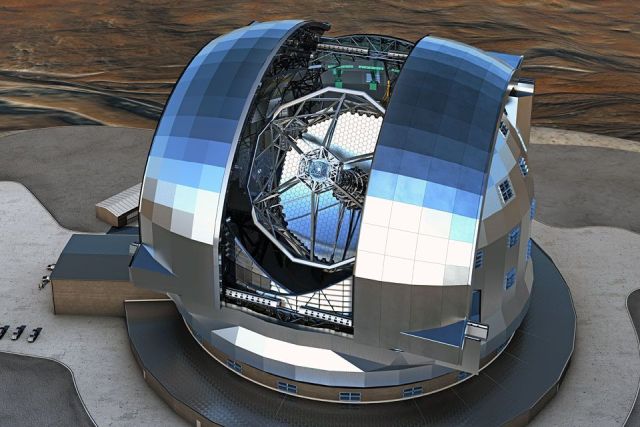

202?年 E-ELT

ヨーロッパ南天文台が計画する口径 39m の望遠鏡。

5枚の鏡を用いた独自の光学系で、広視野かつ AO の機能を持つ予定。

日本では?

残念ながら、日本では次世代望遠鏡に直結する技術開発の経験がなく、

上記 TMT 計画の 1/4 部分に国際協力という形で参加しています。

京都大学では、次世代望遠鏡のプロトタイプとなる3.8m望遠鏡の製作を

開始しており、量産できる安価な中口径望遠鏡やさらには次世代の超大型

望遠鏡の建設につなげたいと考えています。

その他の望遠鏡計画 |

|---|

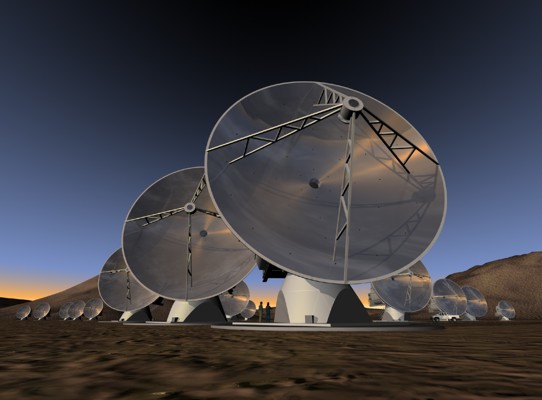

2012年 ALMA

南米チリのアタカマ高地で日米欧協力で建設中の電波干渉計。

口径12mのアンテナ54台と口径7mのアンテナ12台から成る。

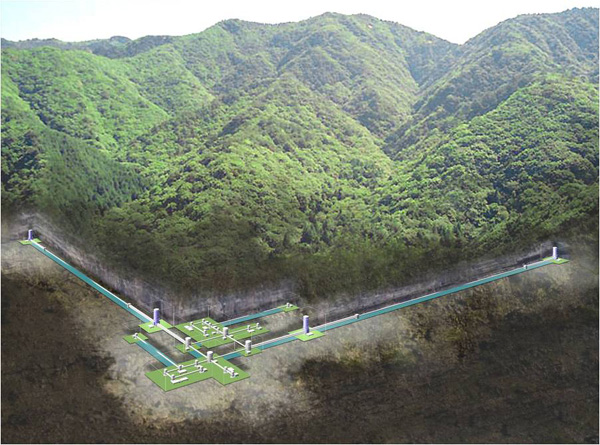

2017年 KAGRA

スーパーカミオカンデの近くで建設中の重力波望遠鏡。

3kmの距離に対し10京分の1mmの変化の測定を目指し

ており、7億光年以内の100万個の銀河のどこかで中性

子星の合体が起これば検出できるとのこと(年に数回)。

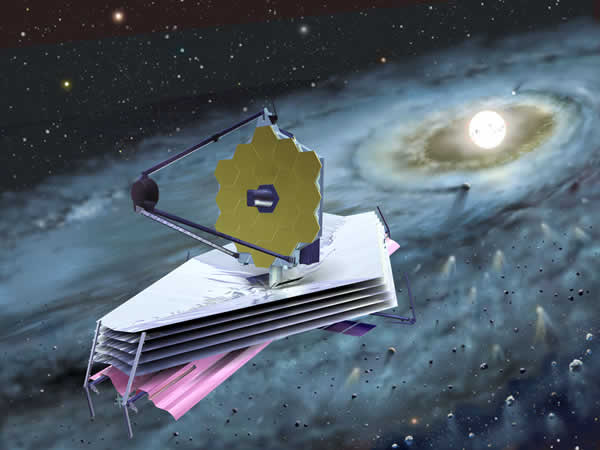

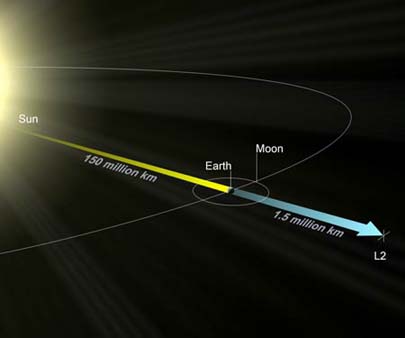

2018?年 JWST

HST の次に予定されている大口径宇宙望遠鏡で、ベリリウムの軽量分割鏡を

用いた主鏡は口径6.5m、非常に複雑に折畳んで打ち上げ後に展開する。

|  |

望遠鏡展開ムービー |

|---|

おわりに

最近の数十年間で観測技術は飛躍的に進歩し、宇宙のおおまかな歴史の

9割近くまでは解明されていますが、現在ではプロジェクトの大規模化に伴い

予算の方も天文学的になってきていますので、国際協力で何とか乗り切って

いるのが現状です。そんな次世代望遠鏡が主に目指すものは、

・銀河はどうやってできたのか

・第二の地球はどこにあるか

ですが、どちらも TMT や JWST が解決してくれそうです。次の大目標となると

・一番初めの星はどういう星か

・宇宙人はどこに住んでいるか

ということになって、TMT よりも大きい望遠鏡や TMT クラスの巨大望遠鏡で

全天を観測するような体制を考えないといけませんが、それ以前に、いかに

コストダウンをするかを考えないといけないでしょうね...