|

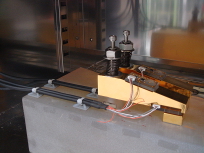

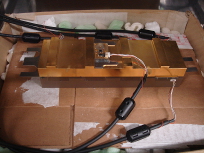

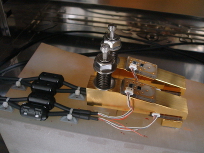

センサー取り付け用アームが2個完成したので、状態の良い1番と6番のセンサーを取り外してアームに取り付けた。もう1つのアームには、新しいセンサを2個、ペアで取り付けた。センサ制御回路をもう1つ増やして、アーム2本も合わせて同様な試験を継続する。振動がどの程度影響するかわからないので、とりあえずアームに取り付けた方は緩衝材なしで直置きにした。

これ以降、アームに取り付けた方の結果を主に表示し、その後の残りのセンサーの様子は右側に小さく表示する。2個のアームの参照センサの内、接着剤で補強してある方(4番)の温度変化に対する振幅が変化し、1番、3番とも接着剤の付いていない新しいセンサ(2番)の方との相関がいい。また、1番のセンサには他の3つと比べて15分程度の温度変化の遅れがある。

2番のセンサに15分の遅れを与えたものを、4番の代わりに用いて2成分での最小2乗条件で合わせてみる(下図左)。1番のセンサは15分遅れの方の寄与が大半で、逆に4番のセンサは2番よりも進んでいる事がわかる。15分遅れの成分の係数が+の場合は積分項、ーの場合は微分項を加えることに相当する事になるかと思う。

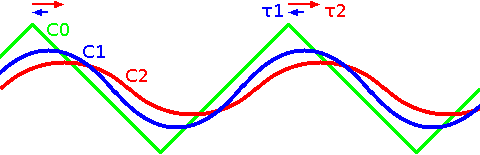

これと並行して、木野くんが熱応答の原理に基づいて時間遅れを補正する方法を示してくれたので、そのレポートに基づいて補正してみる。概要は以下の通り。

- リファレンスセンサのカウント変化率は周囲環境との温度差で決まると仮定

C1[n]-C1[n-1]=(C0[n]-C1[n])/τ1

C1: リファレンスセンサの測定カウント

C0: リファレンスセンサの温度が周囲環境温度と一致した場合の理想値

τ1: 温度追従の時定数

- 補正したいセンサと同じ時定数を持つリファレンスのカウントを同じ式で推定する

C2[n]-C2[n-1]=(C0[n]-C2[n])/τ2

C2: 補正したいセンサと同じ時定数を持つリファレンスセンサの推定カウント

C0: 前項目の式の C0 と同じ

τ2:補正したいセンサの 温度追従の時定数

- 上記2式から C0 を消去し、C2[0] に適当な初期値を与えて順次 C2[n] を計算する。

- 補正したいセンサのカウントと C2[n] の定数倍の残差2乗が最小となるようにファクターを決めてセンサカウントを補正する。

- 補正したいセンサとリファレンスセンサの時定数 τ1, τ2 は、温度計の出力結果との相関が最も良くなる時間差として計測する。

これで補正したものが下図右。やはり原理的に正しく処理する方がうまく補正できるので、今後はこの方式での補正を標準とする。今回は初回なので、C2[0] の初期値は0で計算してみた。実際のカウントは 37000 程度であるため、この値に収束するまでには時定数の5倍程度の時間がかかっているが、初期値としてリファレンスセンサの現在カウント値を入れれば時定数で決まる時間内程度には収束することが予想される。また、急激な湿度変化にも問題なく対応できている事もわかる。

これまでのデータの再解析結果。リファレンスに対する係数の値は結果的にほとんど同じだった。3セット目は温度計との通信エラーが頻発したため、2つ目までしか解析できない。

これまでのデータの再解析結果。リファレンスに対する係数の値は結果的にほとんど同じだった。3セット目は温度計との通信エラーが頻発したため、2つ目までしか解析できない。

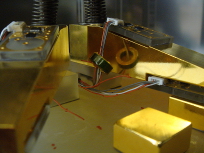

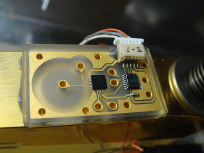

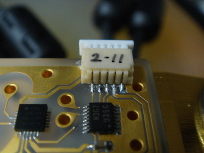

センサケーブルを固定して影響を見る。右下の写真は、4番のセンサのコネクタ周辺部の様子。端子部の接着剤はごくわずかなのだが...

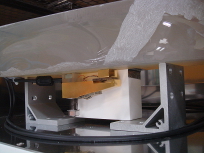

センサケーブルを固定しても影響無さそうだったので、23.6万秒辺りで、センサに直接風が当たらないように箱をかぶせた。途中からカウント変化の振幅が減ったのは、それが原因。温度変化の時定数も延び、1番は1時間程度の遅れとなった。以下の fit 結果は箱をかぶせる前のデータ部分で fit したもの。

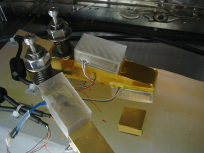

箱をかぶせた状態の写真と、箱をかぶせた後の部分での fit 結果は以下。ケーブルを固定した事で4番のセンサが安定した可能性が高い(干渉する相手は無さそうなので)。2番のセンサに対し、全てのセンサの時間遅れが増えた。センサのカバーは時間遅れに大きな影響を与えることがわかる。

次に、2つのセンサアームの位置をケーブルを付けたままの状態で交換し、再び箱を外して様子を見る。また、その他のセンサはセンサ同士の干渉が激しいので、対向板の片側のシムを 0.2mm にして傾け、センサのカウントがばらばらになるようにした。これで、干渉に影響されずに各センサの安定性が確認できる。

センサアームの位置が入れ替わってケーブルがクロスしたせいか、全体的に非常に不安定になった。一方で、間隔を変えた方のグループはカウントが安定し干渉が無くなった。リファレンスによる補正もうまくできている。センサアームの方が安定しないため、このまま計測を続けても意味がないと判断してこの回は1日で終了。センサアームに取り付けている方のグループのセンサ制御 box を恒温槽再下段まで降ろし、2つのグループの配線が重ならないように分離した。これで再度様子を見る。

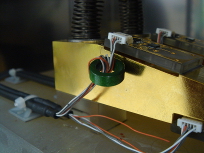

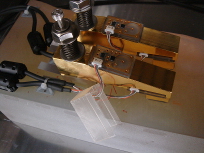

センサ制御 box の位置はあまり関係なさそうで、相変わらず色々と干渉しているような変動が見られるが、どれも同一タイミングで起こっていないので、何が問題なのかよく分からない。木野くんの話では、フェライトコアを入れると有効とのことなので、早速ミスミに発注。センサの発信帯域である 80MHz 以上であることを顧慮して、ATC-0530 と ATC-0730 を各10個ずつしておいた。納品されるまでに時間があるので、パーツセンターにあるもの(60-200MHz 用のもので多分これ)でとりあえずアームに付いているリファレンスセンサ2つに1回巻き(2番下図左)、たまたま落としてきれいに2つに割れたもので巻かずに挟み込み(4番下図右)として様子を見ることにした。

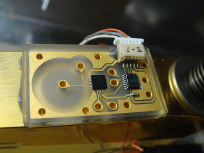

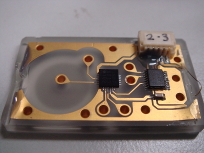

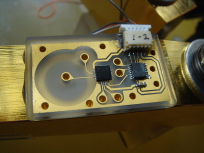

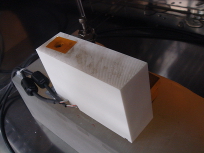

4番の方は全く効果がなかった。2番はケーブルの位置を変えたことで既に安定していたので、効果があったかどうかは不明で、少なくとも悪影響は出ていないことは確認できた。そもそも、4番の不安定性は干渉の影響では無さそうなので、別な所に原因がある可能性が高い。一方で、以前から継続している方のピンクのセンサの暴れ方がひどく、アームに付いている方の上記4番の不安定性の原因解明となる可能性もあるため、センサ基盤の状況を確認するために引き剥がしてみた。接着時の接着剤の量が多かったせいか、配線部分にまで接着剤がはみ出していたらしく、剥がす際に壊れてしまった(下写真)。接着剤が配線部にかかっていると、温度変化を繰り返す内に基盤から配線パターンが浮き上がってしまう可能性は考えられる(特に下写真右端で断線している太い線)。しかし、上記4番のセンサはリファレンスセンサであるため、配線されている側には接着剤は付いていない(写真)。とにかく、4番のセンサ背面の基盤の汚れをできるだけ落としてもう少し様子を見る。

ミスミからフェライトコアが届いたので、早速全部に取り付けて測定を再開。

余り状況に変化はない...

4番のセンサであと気になるのは、剥がれかかったコネクタ固定のために付けたエポキシ樹脂の山しかないので、これをできるだけ削り、対向板(センサアーム)との間をブロアで吹いて掃除した。その他の継続試験中のセンサの方は、カウントをあえて揃えるため、再度スペーサを 1mm に戻して再開する。

⇒ ⇒

劇的に改善した。どうやら、センサの上に接着剤が山になっている状態が良くないようだ。これはセンサ自体の固定方法を接着剤の山盛り3点留めだと湿度の影響が数日残るという事とも関係している可能性が高い。とにかく、センサに対し接着剤を厚く付けてはいけないという事がはっきりした。以前から継続試験している方の青のセンサも多分同じ原因だと思われるが、センサの基盤側を確認することができないため、これに関しては放置することにした。カウントの近いセンサもかなり多いが、フェライトコアの効果で干渉していないようだ。

再びセンサアームの位置を交換し、継続している方はスペーサを 0.7mm にして再開。

センサ4番が再び状態が悪化してきた。何だか良くわからないが、コネクタ補強のために残っているエポキシ樹脂をさらに更に削り、継続している方はスペーサを 0.5mm にして再開する。

やはり、接着剤を削ると安定する。次に、センサアームを対向板からずらし、対向板が無い状態で温度の時間遅れが計測できるか確認する。その他のセンサはスペーサを0.4mmに変更。

対向板から外しても温度の時間遅れの計測が可能であることはわかったが、対向板が無くなることでセンサの時間遅れが1000秒短くなった。完全に 同じ状況を保たないといけないということがわかったが、望遠鏡に取り付けた状態でどうやって温度変化の時間遅れを出すのか一筋縄ではいかなさそうだ。とりあえずアームを元に戻し、アームの付け根にシムを挟んでアームを傾け、対向板との距離を狭めて再開する。その他のセンサはスペーサを0.2mmに変更。

センサーアームと対向板との距離が近づくと風の流れが悪くなって温度変化が非常に遅くなる。最高温と最低温が維持されるは30分間よりも遅れが大きくなったため振幅自体が減ってしまい、センサ間の補正係数が正しく計測できない結果となってしまった。とりあえずは、更に近づけて更に遅れが増大するか確認してみる事にする。

以前からの測定を継続していた方のグループは、0.2,0.4,0.5,0.7,1.0mm 間隔での計測が終了し、各間隔での補正係数が出たので、以前の結果(遅れ補正をしていないもの)と比較してみた(下図左)。まずまず再現されている感じ。引き続き再現性を確認するため試験を継続する。下図右はセンサーアームに付いている方の係数と比較したもの。一番右の赤▲は、上述の通り正しい温度計数が計測できていないと判断される点。

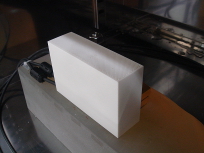

センサカバーの試作品が1つできたので、4番のリファレンスセンサに被せてみた。幅がギリギリでカバーの下端が割れそうなので、左右の幅があと 0.5mm 広い方がいいと思う。この状態で計測を再開する。

⇒ ⇒

アームを傾けるシムをもう少し奥まで押し込んだせいか、どちらのアームも恒温槽の機械振動にかなり影響されるようになった。直前の試験と状態の変わっていない2番を基準に考えると、カバーを付けた4番の相対的な遅れは -418秒⇒ -330秒と、90秒程度温度変化が遅くなった程度で、カバーは温度変化にほとんど影響を与えていない事がわかる。1番と3番は +1931秒⇒ +1498秒、-56秒⇒ +60秒と、何だか良く分からない。

次に、4番のセンサに中継コネクタを入れ、1番2番のアームの方は全体をラップで包んで、シムを外した標準的な隙間で変化を見る。

通常隙間の場合の時間遅れは、2300秒と1200秒なので、1番と2番はそれぞれ1200秒、1600秒ラップで包むことで遅れが増えた。3D プリンタで製作したカバーに比べて、柔らかく体積が変化することで気密性が保てているものと考えられる。とにかく、外気との入れ替えがあるかどうかが重要な感じ。梱包材のスポンジでカバーを作り被せてみる。隣のセンサとの間隔が狭すぎて取り付けられなかったので、片側のセンサアームを外し、カバーを付けた。

スポンジのカバーにより、1番と2番はそれぞれ 2600秒、3400秒遅れが増えたが、温度変化によるカウントの振幅はほとんど変わらなかったために、最終的には補正後の振幅(赤)は大して改善されなかった。絶対カウントが小さいせいか、外して放置していた方(黄緑)が安定している感じでもある。最後の方でリファレンスの2番が妙な振る舞いをしたのが気になる。以前から継続している方も、水色のセンサの不安定度が増して来ている。リファレンス、位置計測両方のセンサカバーができたので、とりあえず取り付けて様子を見る。今回のカバーは幅がピッタリで取り付けも楽だった。

1番のセンサは、カバーを付けたことにより時間遅れが若干短くなってしまった。まあ、どちらにしても堅くて体積の小さいカバーは、あってもなくても大して違いがないという事が再確認できた。アームの奥と手前をケーブルをつないだまま位置を交換し、手前の方をラップでくるんで様子を見る。

奥側でラップでくるんだ時の1番、2番のセンサの遅れが 3500秒、2800秒だったのに対し、今回は3000秒、2400秒と手前に置いたにも拘らず早くなった。しかし、その差はほぼ同じなので、ラップでくるんで風が流れない状態では、対向板との間隔が狭くなっても温度変化の遅れにはあまり影響は無さそうだ。新しい 3D プリンタでカバーができたので、ラップの代わりにそれを付けて試してみる。

スポンジで覆った場合に次いで断熱性が高い結果となったが、結構重いのが気になる。耐久性も顧慮すれば思いのは仕方がないかも。リファレンスの補正倍率(上段が前回、下段が今回)は大体安定して再現性があるようだ。温度変化を 20K/5h + 30m keep から 10K/1h +12m keep に変更して再開。

スポンジで覆った場合に次いで断熱性が高い結果となったが、結構重いのが気になる。耐久性も顧慮すれば思いのは仕方がないかも。リファレンスの補正倍率(上段が前回、下段が今回)は大体安定して再現性があるようだ。温度変化を 20K/5h + 30m keep から 10K/1h +12m keep に変更して再開。

前回の試験結果と同じ時間遅れと補正ファクターで補正して、温度変化の速度が変化しても追従できるか確認した。カバーの中に入っているセンサ同士の補正結果(赤)よりも、カバーの無いペアでの補正結果(黄緑)の方が明らかにうまく補正できている。温度変化に早く追従できるという意味で、カバーは無い方がいいという可能性を確認するため、アームの位置を交換して再度同じ試験を繰り返してみる。

う~ん、風の当たり方が変わるとカバーが無いものの方が大きく影響が出るようだが、とりあえず温度変化パターンを元に戻して続きを取り、その後でまとめて考察する事にする。

2つのリファレンスセンサ同士の干渉もあるが、いきなり残差が大きくなった。センサカウントが 40000 から 45000 の間で、補正のファクターが 1.5倍変動する事を顧慮すると残差は更に大きくなる。上記3つの実験に対し、最適なパラメータで補正した結果は以下の通り。最後の状態の fit 精度が悪いのは、時間遅れの変化というよりも補正倍率の影響だったようだ。補正ファクターの変化は 1.5 倍でなくこの場合は 1.2 倍となっている。

始めに補正パラメータを決定した時の状態に戻して(2つのアームの位置を再度交換)、時間遅れが再現するか見てみる。

ここまでのまとめ

う~ん、肝心の2番のリファレンスセンサの状態が悪すぎて何だか良くわからない状態。カバーがセンサーのケーブルを付け根付近で 90°曲げたような状態になっているので、カバーをもう一方のアームに移動させ、曲がったケーブルをまっすぐにして様子を見てみる。センサ基盤パターンが剥離しかかっている場合は全く改善しないはず。

う〜ん、全く変わらないので、ケーブルではないようだ。一旦アームを取り外して問題のセンサの背面を慎重に目視確認したが、基盤パターンが浮いている様な所はなかった。その代わりに、配線パターンを跨ぐように1箇所ゴミが乗っており、これが悪さをしていた可能性がある。ゴミを除去し、カバーを元に戻して再度同じ状況で繰り返す。以前から継続している方は、茶色と黄緑の干渉が激しいので、1回り小さいフェライトコアをコネクタ付近に追加した。

う〜ん、正常に戻ったと思ったがどうやら熱サイクルを繰り返すとだんだんと症状が現れるという厄介な感じ。再度カバーを外し、ブロアでリファレンス背面を再度掃除してカバーを元に戻す。継続している方は全てのセンサのコネクタ付近に1周り小さいフェライトコアを追加した。

問題の症状は一向に消えないので、現状で基板上のゴミの可能性は無くなったと判断し、簡易式の顕微鏡を用いて配線パターンが浮いていないか念入りに確認した。しかし、パターンに浮き上がりは確認できない。温度変化に対しヒステレシスがあるような不安定性を示すので、異なる物質同士の接合部分であるのは多分間違いないため、コネクタピンのはんだの周囲に付いている白い物質(この写真の赤○左端)を除去して再度試してみる。フェライトコアの追加はある程度の効果はあったようだ。

今度こそ解決した感じ。今回除去したはんだ周囲の白い物質は全てのセンサのコネクタ部分のはんだ周辺に付いている。これは無いほうがいい。今回の結果を見ると、8回前の実験とほぼ同じ状態が再現されているので、実験としての再現性は大丈夫なようだ。センサカバーの新しいものができたので、交換して時間遅れの変化など確認してみる。

時間遅れは若干短くなった(断熱性が落ちた)もののほぼ同じ。若干のうねりが残ってしまうのは、温度計がセンサカバーの外にあるからで、何とかカバーの中の温度を計測する必要がある。カバーを付けた状態で重力方向を反転し、より望遠鏡に近い状態で試験を続ける。s作業中に気がついたが、横向きの状態では摩擦力だけではアーム重量を支えることができず、少し横ずれするようだ。どうするか...

逆さまの状態でも特に問題ないことが確認できた。うねりが大きくなっているのは、上の方にある温度計との関係が更に変わったためで、リファレンス付近の温度計に対する遅れを測定しないといけない事がわかったので、全体を温度計とともにダンボールに入れて計測してみる事にした。

予想通り、残差は非常に小さくなった。この時間遅れをデフォルト値として、過去の正常な結果を全て再フィッティングしてみる。以下、日付の近いものから順に時間的に逆順で並べる(赤と黄緑の線のみに注目)。

上段右から2つ目は黄緑の補正倍率がちゃんと計算されていない感じで原因究明が必要だがとりあえず保留。下段中央は、個々のセンサにカバーを付けた状態で時間遅れがずれている。下段右から2番目はスポンジカバー(赤)と対向板なし(黄緑)の状態。スポンジの接触具合が時間遅れに影響を与えたようだ。下段一番右はラップ(赤)とリファレンスのみカバー(黄緑)で、これもラップの接触の仕方の違いが時間遅れの差を生むようだ。

大体まとまってきたので、ここからは対向板との間隔変化による補正係数の変化を調べる。箱に入れた状態でシムでアームを傾けて対向板との間隔を狭めて試験を継続する。継続している方はあまりに茶色が不安定なので、対向板を拭きスプレー式のプロアでセンサ周辺をシュッシュしてみた。

またしても2番のリファレンスが変な挙動を始めた。コネクタ部の白い接着剤状のものを完全に取らないといけないのかもしれない。新しいセンサカバーができたので、箱から出して前回のカバーを試験した時と同じ状況に戻して、新しいカバーで試験。

何もしなくてもある程度は安定するが、しばらく試験を続けるとだんだんと2番のセンサの状態が変わってくる(ある程度吸湿すると安定するのかも)。正常な範囲の 192000秒までのデータで1番と2番の時間遅れを計算すると3895, 3065秒で、1代前のセンサカバーの試験結果3722, 2907秒に比べて 5% 程度時間遅れが伸びた。樹脂の充填率を減らした事で、重量を減らして断熱効果を高められた事が確認できた。1代前のカバーの試験結果の再現性を確認するために、カバーを前の物に戻して試験を再開。但し、2番のリファレンスのコネクタのはんだ周辺の白い樹脂状のごみを、再度入念に除去してから再開した。

2番のセンサは元に戻ったが、時間遅れは 3867, 3101秒と、新しいカバーと同じ(違いは 1% 程度)値となった。ゴミ除去のためアームを一度外して付け直した事で、5% 程度は影響が出る可能性はある。再度、新しいカバーに戻して断熱性能を確認する。

2番のセンサの長時間安定性を見るためにも、長めに試験を行ったが問題はなかった。時間遅れは 3929, 3075秒と、直前に行った1代前のカバーと同じという結果となった。断熱性は変わらないが、軽量になった分新しいもののほうが良いということになる。中断していた対向板との間隔による補正倍率変化の計測再開のため、カバーを外し温度計とともに再度箱に入れて計測する。

何だか2番のセンサが完全に壊れてきた感じ。ここまで来ると既にゴミなどの影響とは考えにくいが、再度顕微鏡で隅々まで調べてゴミ取りした。対向板を近づけるためのスペーサを外してやり直し。

う〜ん、今度は3番までおかしくなってきた。3番のセンサは位置検出用のセンサなので、背面は隠れていて確認できない。とりあえずコネクタを外してブロワで掃除し、再度接続して再開。

今回の時間遅れは 2865, 1892, 2901, 1747秒と、前回の同様な結果と比べてそれぞれ +2.0%, -5.6%, -3.3%, +0.2% と、ほぼ変化していないと言える。再度、シムを挟んでアームを傾けることで対向板に近づけて試験を継続。

今回の時間遅れは 2868, 1989, 3317, 1833秒と、シムを挟んでいない時と比べてそれぞれ +2.0%, -0.7%, +11%, +5.1% と、最も対向板と接近している3番のセンサの時間遅れが大きくなった。何が時間遅れを大きくしているのは不明。また、今回も2番のセンサがおかしくなり始めた(右図の温度補正は異常値を出す前の所までで計算)。もう、これ以上取りきれるゴミはないので手の打ちようがない。こうなったらセンサ交換しか手がないのか...。とりあえず、更にシムを押し込んで対向板との間隔を狭くし、試験を再開。

2番のセンサは一旦おかしくなった後持ち直したかと思ったが、やはり異常が出始めると長くはもたないようだ。読み出し値を目視で確認しながら、1) 恒温槽停止、2) ブロアで基盤面を掃除、3) コネクタを抜きコネクタ内部をブロアで掃除して差す、までしたところで読み出し値が安定したので、再度同じ条件で再開する。以前から試験を行なっている方は、読み出しボックスが不安定になってきた感じで、試験中に突然死んで ping の応答も無くなる症状が前回から出ている(電源リセットで回復する)。

今回の時間遅れは 2245, 1334, 2943, 1245秒と、全体的に500秒近く早まった。箱内での温度計のプローブの置き位置が、よりセンサ寄りに近づいた可能性があり、その意味では今回の方がセンサの実際の温度により近い状態になっていると考えられる。その中で、3番の時間遅れだけが相対的に大きくなっているのは前回の実験結果と同じで、それが補正結果を悪くする原因となっている。対向板を近づけると時間遅れが大きくなるのはセンサアームの個性によるものかどうかを確認するため、アーム位置を交換してシムなしの状態からやり直す。2番のセンサはコネクタ内の掃除により安定化した可能性がある。

3番のセンサがおかしいので早々に中断し、ブロアで掃除して再開。作業をしたらブロアで仕上げを毎回行った方がいいかも。

今回の時間遅れは 2321, 1060, 1915, 969秒と、500〜1000秒早くなった。特に、3番と4番の反応がかなり早くなり、置き位置や温度計プローブとの相対位置関係に加えて対向板との関係もやはり影響しているようだ。以前の試験と同様に、アームの根元にシムを挟んでアームを傾け対向板との距離を狭くして計測を続ける。

今回の時間遅れは 2799, 1240, 2283, 1166秒と相対遅れは保持したまま前回より若干遅くなった。シムをさらに押し込んで様子を見る。

今回の時間遅れは 3898, 1741, 2939, 1704秒だった。全体の進みと遅れは温度計プローブとの位置関係で決まっている感じなので、相対遅れの変動のみに注意して考察する。

以下に、ダンボール箱に入れた状態で試験した際のセンサカウントに対するリファレンスに対する補正ファクターと時間遅れの関係を示す。

▲:1番の2番に対する補正ファクター /

●:1番の2番に対する遅れ

▲:3番の4番に対する補正ファクター /

●:3番の4番に対する遅れ

△:1番の4番に対する補正ファクター /

○:1番の4番に対する遅れ

△:3番の2番に対する補正ファクター /

○:3番の2番に対する遅れ

45000カウント辺りで補正ファクターが増加するのは以前の治具での試験結果と同様だが、55000カウント辺りで非常に小さくなるのが大きく異なる。この結果は箱に入れない状態で行った同様な試験の結果と同じで、以前は実験ミスかと思っていた値が正しいものであった事が確認できた。しかし、良く考えると、シムを挟んでアームの傾きを調整すると、てこの原理で0.1mmシムの熱膨張が10倍近くに拡大されてセンサに伝わる。ステンレスの膨張係数は 1.5e-5 程度なので、10℃の温度変化では

100μm x 1.5e-5 x 10 x 10 = 0.15 μm

これはカウントにすると 10カウント程度なので、正に補正ファクターに影響する量となる。シムでアームを斜めに傾ける方法では補正ファクターを正しく計測することはできないという事だ。一旦、対向板ブロックを引き剥がし、その下にシムを入れて嵩上げして再度接着し直す。

う〜ん、それにしてもひどい状態。1番以外の3つのセンサが同時に挙動不安定となった。センサの背面や隙間はブロアで掃除済みで、今回の作業ではコネクタは抜いていない。ケーブルをちゃんと固定していない事が原因の可能性もあるので、フェライトコアよりもアーム側でケーブルを固定し、再度試験する。

相変わらずなので、一旦恒温槽を止めて様子見。停止中は特に異常な振る舞いはないので、やはり温度変化原因のようだ。制御 Box のアナログ電源の不安定の可能性もありうるので、制御 Box を交換して再開。

1番と3番のカウント変化が複雑なのは、金属シムでかさ上げ(しかも周辺で接着)したことによる影響のようだ。となると前回の試験は2番と4番だけに小さな異常が見られたという事になる。今回は2番の異常は見られないが、4番には始めの15万秒程度に小さい異常と全体的な不安定が見られ、その後回復した。ケーブルを固定した効果の有無を確認するため、32万秒過ぎ辺りでケーブルを固定していた結束バンドを外したが、状態は安定していた。結局、2回前の試験で見られた異常の原因は不明で、温度サイクルを繰り返した事で落ち着いたような印象がある(接着剤?)。

とにかく、金属シムでかさ上げはよく分からない状態になったので、再度対向板を引き剥がして元の状態に戻すことにしたが、その前に複雑な温度変化を示す原因となったのはシムなのか接着剤なのかを区別するため、センサーアーム側も同じ厚さのシムで嵩上げしてみる。

見た目には回復したかのように見えるが、対向板との距離の変化によりセンサの倍率が数倍変わってしまっているため、遅れて変動する成分があるようにも見える。大したことがわからなかったので対向板を剥がすことにしたが、失敗して対向板が2個とも割れてしまった。大至急対向板を少し厚目にして製作し直すが、それまでの間は対向板無しの状態でセンサ間の遅れが検出できるかを調べることにする。

|