●センサと読み出し回路に関して

|

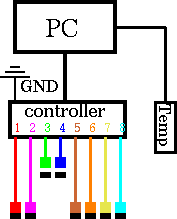

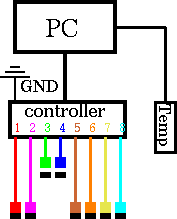

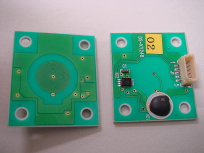

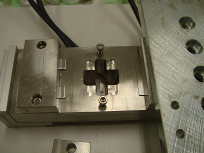

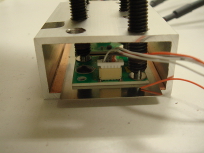

日本システム開発株式会社の超小型変位センサ DS2001 のセラミック基盤タイプのものを、木野くんの開発した読み出し回路で読み出し試験した。

センサは、対向板との間の距離によって決まる相互インダクタンスの変化を、センサ内の浮遊容量と合わせた LC 発振のパルス数としてカウントして測定するもので、木野くんの回路では Δt1 とその数十倍の Δt2 2種類の時間幅でカウントして Δt2 内でのカウンタのオーバーフロー回数を Δt1 で計測されたカウント値から推定して補正することで、計測精度を格段に高めたものとなっている。

この試験では読み出し回路のデフォルト値である、Δt1=100μsec, Δt2=4msec で計測することとした(この条件では、距離によりカウンタが3〜7回オーバーフローする)。

|

シムの厚さは

0.4mm,

0.4mm,

1.0mm,

1.0mm,

0.5mm,

0.5mm,

0.2mm,

0.2mm

その他の線は

温度,

湿度,

気圧

右図は、0.2mm, 1.0mm のセンサの平均値を線形結合させて最小2乗条件で

係数を決定して差し引いたもの(但し、一時関数的なドリフトは許容)。

室内での試験でわかったことは、

- 温度依存性には 0.4-0.5mm に反転ポイントがあるが、湿度にはない

- 対向板間隔が狭いほど湿度変化の影響が大きい

- 環境に依存しないドリフトが若干あり、センサ毎に異なる

- ケーブルの長さは安定性とは関係がなく、あくまでケーブル自体の変形が問題

- 温度・湿度に対する依存性はケーブルの状態にも若干関係する可能性が高い

- 反転ポイント付近では挙動が不安定になりやすく、湿度変化が引き金になっている可能性がある

他に、

- 金属とのはめ合いで固定すると、新たな温度特性を生む場合がある

- 押さえる力が適切であれば、アルミ角パイプ+銅板+プランジャで固定しても大丈夫

- 温度特性には、シム(おそらく表面)の状態が大きく影響している

(シムと対向板は一体化すべきだろう)

- 4時間程度の間隔で10分程度床が微小振動する(地下の工場のコンプレッサ?)。

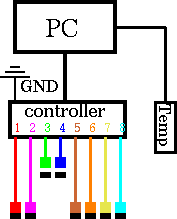

恒温槽での試験は、始めに全て 0.2mm のシムを挟んで温度特性の違いを調べ、次に室内実験と同様に 0.2,0.4,0.5,1.0mm のシムを用いて温度特性補正の再現性を調べた。

シムは全て 0.2mm。右図は、全体の平均値に対する各センサの変化の様子。

シムの厚さは

0.4mm,

0.4mm,

0.2mm,

0.2mm,

0.5mm,

0.5mm,

1.0mm,

1.0mm

右図は、0.2mm, 1.0mm のセンサの平均値を線形結合させて最小2乗条件で

係数を決定して差し引いたもの(但し、一時関数的なドリフトは許容)。

恒温槽での試験でわかったことは、

- 押さえるバネ力の少しの変化が、温度特性の違いの原因となっている。おそらく、薄いセラミック基盤が温度変化で反り、それを押さえる力とのバランスで変形量が決まっているものと考えられる。

- 恒温槽は運転中は非常に低湿度になり、停止直後は逆に高湿度になる。

- 温度・湿度が大きく変化しても、同じ係数でまずまず補正できている。

|