|

上の設計案では、主鏡像がどこにも現れない設計だったので、φ10mmの主鏡像を結像させてマイクロレンズで集光する通常のシャックハルトマンカメラ方式を考える。

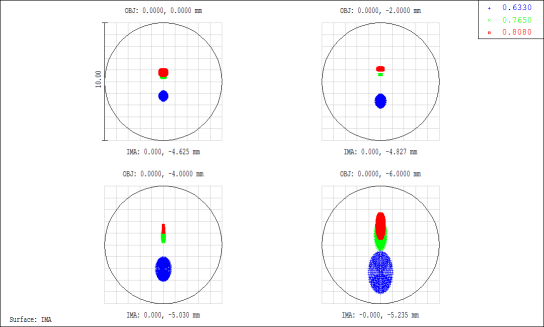

結果は以下の通り。

ここでは、主鏡端の光しか追っていないが、光軸に近づくほど倍率色収差が減る程度で、それ以外には大きな変化はない。また、ハーフミラーの向きがずれて、返ってくるスポット位置が 2mm, 4mm, 6mm ずれた時の結果も表示されている。

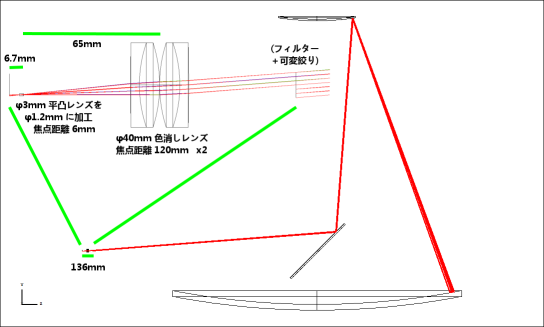

ビーム径がφ10mm になるのは、焦点面から 60mm の場所なので、そこに色消しコリメータレンズを置き(焦点距離120mm のアクロマティックレンズ2枚)、主鏡像ができる場所に焦点距離6mmのマイクロレンズを置く。色消しのマイクロレンズも存在するが、通常の平凸単レンズで問題なかったので、色消しの場合は計算していない。また、焦点距離6mmのレンズは市販されている平凸レンズでは最小直径がφ3mmだったため、このレンズに追加工して直径をφ1.2mmに減らす必要がある。

2枚のアクロマティックレンズの配置は、第1案と同じく凸レンズを内側に配置するのが最も収差が減る事は確認した。

Zemax ファイル

スポットサイズは第1案の約半分となっており、収差的には全く問題ない。

マイクロレンズの配置と、検出器上でのスポットの配置は以下の通り。

左図:水色の2重丸は内側がφ1mmm、外側がφ1.2mm。

右図:赤緑青の2重丸は内側が15mm□アパーチャの airy disc サイズ、

外側がその3倍のサイズ。ピンクの丸はハーフミラーホルダの角度再現性範囲。

各イメージはこんな感じ

右図に関しては、第1案でも状況は同じ。

こうして見ると、5x5 グリッドに並べて...と考えた時に十分余裕があると思った検出器サイズが、結構厳しいという感じになってきた。2k x 2k 以上の CMOS は入手が難しくなるし、読み出しが大変になるのでできればこのサイズに収めたい。ハーフミラーの角度再現性をもう少し高める方法を考えるか...

第1案と第2案それぞれの難しい点は以下の通り。

第1案:

- ハーフミラーの向きがずれて、スポットが3mm以上離れた所に戻ってくると、急激に像が悪化する(レンズ径を大きくすると緩和されるはずだが確認はまだ)

- ピックオフミラーのサイズを140x200から160x230に拡大する必要がある。

第2案:

- マイクロレンズの位置が、焦点位置に対し 0.2mm 以上ずれてはいけない(副鏡位置にも制限が付くかも)。

どちらも難しい点はあるけれど、第2案の方が実現しやすいかな...

|