| ハーフミラーホルダ調整 |

|---|

岩室 史英 (京大宇物)

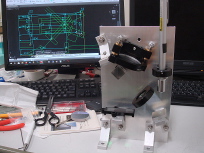

●鏡面上でのハーフミラーの調整位相カメラのハーフミラーホルダーを主鏡上で向き調整するためのレーザーユニットを焦点部に置き、最も作業しやすい場所のハーフミラーの角度調整をしてみた。入射方向に戻すのにかなり手こずったが、やはり普通に紙で反射光の方向を確認する方法が一番。下写真の左から2番目と一番右に写っている暗いスポットが戻り光(わざと向きを少しずらしてある)。

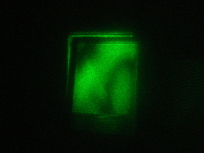

外周セグメント間のハーフミラーは、主鏡に対して 8.7°の角度で配置されるため、焦点側から見ると横の部分にハーフミラーを透過しない反射光が見えていることが判明。この部分の光が正規の開口を通過してくる光と干渉して、悪影響を及ぼしていることがわかった(下右写真の黄色丸内の光)。

バッフルを付けたものを外周間に、ないものを内外周間に1個ずつ配置し、調整用レーザーで傾きを合わせて入射光のイメージを取得してみる。

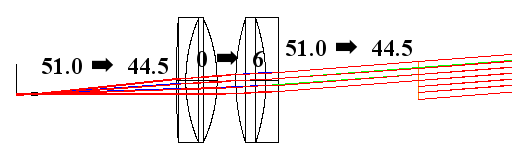

カメラ内のマイクロレンズ配置と主鏡上のハーフミラー配置の位置関係を確認するため、外周間の対角にあるレンズが主鏡上のどこを見ているか確認した所、20cm 内側に寄ってしまっていて、倍率が合っていないことがわかった。コリメータレンズの移動で対処できるのかどうか Zemax で確認してみる。それにしても、コリメータレンズの焦点距離は実物で確認済みなのだが、望遠鏡の副鏡位置が設計位置と異なることが関係している可能性もあるが、とりあえずは対処方法を探るのが優先。 Zemax で確認した所、レンズの片方をよりパワーの強いものに交換し、レンズ間隔などに修正を加えることで、現在のマイクロレンズホルダはそのまま使える事が判明した。

レンズを購入し交換して確認したところ、今度は主鏡上のハーフミラーの位置が各マイクロレンズの中心に合わせることができた。3つのハーフミラーを鏡面上に配置し、角度調整してから、望遠鏡を天頂(EL=90°)からホーム位置(EL=50°)に倒して元に戻し、ハーフミラーの傾き変化を確認したところ、調整後の初回の姿勢変化で少し向きが変化した後はミラーの向きはほとんど変化しないことが確認できた。あとは、過去の実験で確認した通りの温度安定性が再現されるか、明るさムラがある際の段差の計測精度、ドーム内シーイングが悪い場合の計測精度、内周間ハーフミラーの配置、などを1つずつクリアする必要がある。

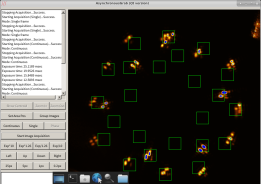

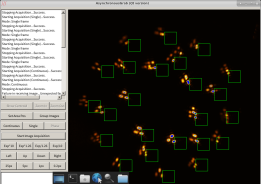

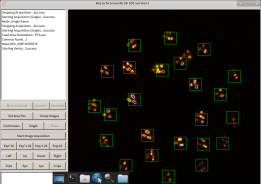

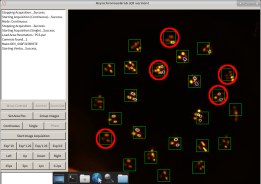

主鏡制御をした状態で試験してみた。下左が主鏡制御 ON の状態、下右が主鏡制御 OFF の状態。主鏡制御 ON だと常にセグメント間の段差が制御により細かく動いている事がわかる。どちらの状態でもチューナブルレーザーでスキャンしてみたが、少なくとも 主鏡制御 OFF ではみで見た印象では確実に段差計測ができる状態なのに上手く行かなかった。3年前に書いたソフトのソースを見直して出直し。

|

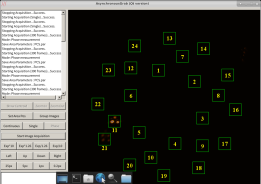

●段差計測主鏡上の配置を上から見た時と大体同じになるように位相カメラを回転させて取り付け、21番の場所にハーフミラーを置いたところ、14,15 番のセグメントの向きが合っていないのかスポットが重ならない(もちろんミラー位置制御は ON)。仕方がないので、11番の場所にもう1つハーフミラーを置き、波長スキャンしてみた。

|

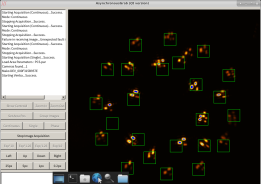

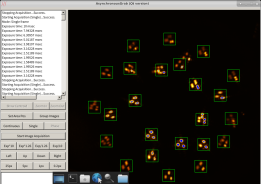

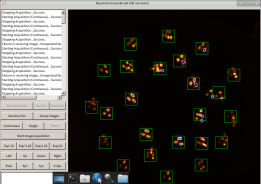

●ハーフミラー配置主鏡セグメントの清掃が終了したので、ハーフミラーの配置を始めた。3個配置したが、セグメントの向きは合っているにもかかわらずスポットが重ならない。セグメントエッジの形状が歪んでいるとすると問題だが...以下は、3個配置して望遠鏡を 40°倒して戻した際のハーフミラー角度の変化。このまま一週間配置してこの状態が維持できているかどうか様子を見る。右上の迷光は、焦点付近のどこかで反射して光っているもの(ネジの頭?)が見えているようだ。

木野くんが最近の SH 詳細モードのベクトルマップを送ってくれた。上左図と裏表・向きを合わせたものが上右図。左下の非点収差の大きい14番のセグメントは、回転して固定されているため非点収差が出ている。その上の15,16番は問題ないはずだが、その間のスポットも分裂しているので、セグメントの回転による非点収差ではなく、やはりセグメント端の形状の問題の可能性の方が今の所は高そう。まあ、とりあえず全部配置してから考えることにする (その後、上記14番のセグメントはラテラル固定部が剥離していた事が判明し、再接着された)。 ハーフミラーの設置を進め、外周間全部と内外周間の配置が完了した。内周間の配置は次回。

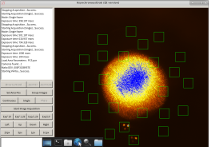

外周間配置終了後と、内外周間の配置まで完了した状態でのスポットの様子 (設置直後と、高度角を45°倒して天頂に戻したものでブリンク表示)。スポットが重ならないものが多すぎる。ハーフミラーでのアパーチャを半分にしてスポットを2倍に広げれば大半は何とかなりそうだが、かなり離れているものや、ハーフミラーのアパーチャ内でのミラー形状の悪いものなどに関しては計測は無理かも...

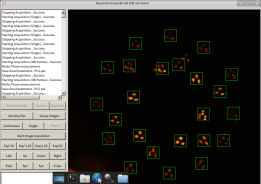

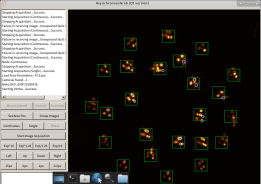

外周間と内外周間のハーフミラーを配置してから1週間後に作業再開。一番初めの状態が下左図で、幾つかのスポットはかなり移動しているが、温度変化を繰り返すことにより一番落ち着く場所に移動したようで、今回修正すればその後は落ち着くと思う。内周間まで配置したものが下右。配置後に45°まで倒して戻した状態のものとブリンク表示してある。

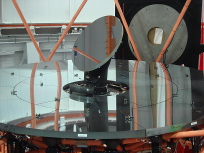

内周まで配置完了したハーフミラー(下左)と、ナスミス台下の PCS 装置一式(下右)。

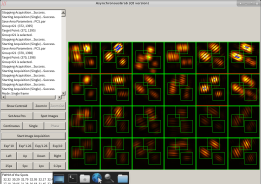

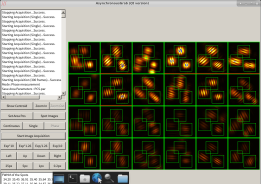

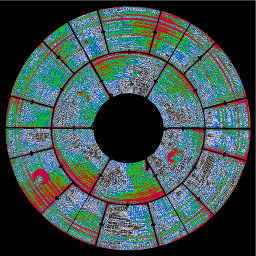

この日はドーム内シーイングが最悪だったが、とりあえず現状のソフトでできる所までやってみる。表示は1段目から右並びに1~6(内周間)、2段目が7~12(内外周間)、3,4段目が 13~24(外周間)。下右図では3つのスポットを立て並びに 808nm, チューナブル, 633nm の順で並べたものが1組で、全体の並びは下左図と同じ。

切り出し範囲を決めて波長スキャンを13回繰り返したので、それぞれのスポットの計測結果を確認したのが下左図。表示されていないものは結果が安定しないもので、200μm 以上の段差があると波長スキャンによる縞の動きにサンプリングが追い付いていない感じだ。下中図と下右図は 11番のハーフミラー(段差 -100μm)の像のスキャン中の位相変化で、この日は 11番しかデバッグ出力をしていなかったが、次回以降は全チャンネルのデバッグ出力を出し、それぞれで位相がどのように検出されているかを確認する。下右図の赤線は、808nm に対する 633nm の相対位相だが、スキャン中にセグメント間の高さが変動しないということを仮定して、計測開始時より±π以上の変化をしないよう、不要な位相接続を行わないように次回より修正する(過去の実験室の試験では計測中の段差の緩やかな変化があったので位相接続していた)。

前回と同様、この状態でスキャンしてみる。主鏡制御 ON/OFF、それぞれでスキャン速度 通常/10分の1、の4パターンで何度か繰り返し取得し、チューナブルレーザーのみの情報で決定した段差が以下。150μm よりも段差が大きい場合は、遅いスキャンでしか安定した結果が得られないので、グラフは2組に分けてある。図中、"M1" 区間は主鏡制御 ON の状態、"SLOW" 区間はチューナブルレーザーの波長スキャン速度を 1/10 にした場合に対応している。主鏡制御 OFF の方が安定して計測でき、スポットが分裂している場合は特に主鏡制御の影響を受けやすいこともわかる。不安定になっている状態での個々の位相計測の様子のチェックをしてみる。

10番の不安定性が全体に共通して起きているようなので確認してみた。画像取得のタイミングと、スキャンの始まるタイミングにずれがあるかと思ったが、よく見ると傾きも変化している。どうやらフレームレートが 12fps 前後で揺らいでいるようで、これにより三角部分の面積が変化して結果が影響を受けている感じだ。だとすると、横方向の情報はあてにならないので高さのみで判断する事になる。その場合、最も望ましいのはスキャン開始後暫くは始めの波長を維持し、ある程度経ってから一方向のみの波長スキャンを行いその後停止して暫くデータを取得、スキャン中のデータは位相接続のみに利用するというやり方(測定終了後に初期位置に戻す)となるが、チューナブルレーザーのコマンドに不明な部分が多く、実現には時間がかかるかも。とりあえずは形を fitting して最大と最小の差を算出することにする。

スキャン中のデータを3つの区間に分け、直線 fit して形状解析して 765nm と 781nm での位相差を詳細ログのある後半のデータに対して出してみた。その際、各区間での fitting 残差と始めの2つの区間での対称性や最後の区間での水平性を組み合わせた信頼度パラメータも計算した。下図のグラフ上の点は信頼性があると判定されたデータ点。

上図で信頼度が高いとされたデータ点を3σクリッピングで平均(除かれたデータはごく少数)してみた。また、内外周間のハーフミラーの配置方向の定義がプログラム内で180°違っていたため、以下の表では内外周間の値(7~12番)のみ上のグラフの結果から符号を反転させている。これにより、足のある側のセグメントを基準とした反対側のセグメントの高さが計測できたことになる(符号と上下の関係は不明)。

チューナブルレーザーの挙動に関して実物で色々と試してみたが、やはりスキャンは往復のみで、折り返し波長での滞在時間はほぼ0秒。単に波長指定で切り替えると指令値に対する波長トレース機能のみで指令値に近づこうとするため、最小波長から最大波長に切り替えるのに14秒かかってしまう(これ以外の速度にもならない)。セグメント間の段差が大きい場合のことも考えると、結局、往復が避けられないスキャンモードを使うしかないと判断し、上記の fitting アルゴリズムを位相判定部分に加えて安定性を高めたもので前回と同様な4つの状態での繰り返し計測試験を行った。

上図34回目のデータは全体に計測値の絶対値が小さ目に出ているが、この時のみチューナブルレーザーの波長の戻りが少しだけ悪かったようだ。スキャン速度が非常に遅いことも戻りにくくしている原因の可能性はある。 再現性を確認するため、ミラー制御 OFF 時の平均値からの差分を調べてみたのが以下。通常スキャン速度かつミラー制御 OFF 時のデータのみ、HeNe(633nm)と波長安定化ダイオード(808nm) の相対位相差で修正した結果(633-808)を5だけ下にずらして表示した。

633-808 の結果で、19番は段差が大きいこと、3,6,15番は分裂スポットで干渉縞が不安定であることが安定しない原因と考えられる。確認のため、段差がほぼ0の6番の24回目の計測で何が起こっているのか位相変化を plot してみると、正しく測定できている感じでその前後の状態とほぼ見分けがつかない。この状態で考えられるのは、チューナブルレーザーと 808nm のスポットの中心ずれだ。本来、段差0の場合には下図の3色の線は全て0で一致していなければならないが、下左図でそれが明らかにずれている(この山の高さだと水平部は0.7辺りになるはず)。スポットの相対中心位置決定は縞の間隔の 1/10 以下の精度が必要だが、スポット形状の変なものに気を取られてまだちゃんと相対位置関係を詰めていなかった。7番のハーフミラーは縞が出ないので、このスポットを用いて相対中心位置を確定させるようにするのが良さそうだ。

中心の相対位置が未確定なので、計測結果の絶対的な値は正しくはないが、再現性を見ることで測定精度を推定できる。633-808 の結果が安定していた7つのハーフミラーに関して、拡大してみたものが上右図。大体 1σ=30nm 程度の感じとなりそうで、808nm や 633nm 単独の位相で決定できれば 3.6〜4.3倍測定精度を上げることが可能。

更に1週間後に確認したところ全体が一様にずれていた(下左)。考えられることとして

最も大きく分裂している7番のハーフミラーを隣の8番のハーフミラーと交換して調整しなおしたものが下左。分裂スポットの位置が移動したので、分裂の原因はセグメントの縁ダレではなく、ハーフミラーの "への字" 変形だった。ハーフミラーはホルダ内で3個の小金属球の上に乗せられているが、上から押さえている爪の力点が少しずれているため、ミラーを曲げる力が働いている可能性がある。ハーフミラーの角度変化に対する安定性試験の際、角度変化に対する安定性を高めるためにミラーを押さえる爪を追加したが、これによりミラーに折り曲げの力が加わったかもしれないので、その爪を外して確認したところ分裂が無くなった(下右)。これは全ハーフミラーの固定状態を再チェックする必要がありそうだ...

|