京大岡山新技術望遠鏡進捗状況 |

|---|

岩室 史英 (京大宇物) 2009年8月

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~iwamuro/Kyoto3m/abst7.html

● 望遠鏡計画のあゆみ1998 岡山3m望遠鏡計画として京大で議論開始2003 次世代望遠鏡プロトタイプとしての方針に転換(研削鏡/軽量トラス構造) 2006 京大・岡山・名大・ナノオプト4者の覚書締結でプロジェクト開始 2009 京大理学研究科内で正式なプロジェクトとして認められる 詳細はこちら

望遠鏡仕様

技術的課題

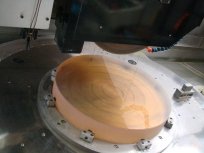

● 研削による鏡面形成これまでの分割鏡望遠鏡の主鏡は、鏡材に力を加えて歪めた状態で球面研磨後力を解放して大まかな形状を出し(Stressed-Mirror Polishing 法)、イオンビーム で修正する方法が用いられていたが、本計画では金属加工と同じ精密研削で形状を出し、 研磨で仕上げる方法を採用する。

60cmφ リッチクレチエン主鏡を研削・研磨し、干渉計+ヌルレンズで検査 レーザー変位計との整合性を確認した。

支持する。研削時はターンテーブル上にこの台を載せ、その上に鏡材を置く。 1枚目の内周鏡の荒加工は終了している。

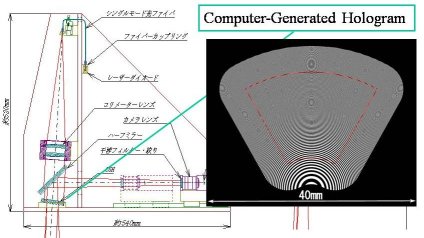

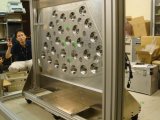

CGH 干渉計CGH マスクを用いた干渉計で軸外し非球面形状を研削盤上で測定する。干渉計は名大Z研が製作し、球面鏡を用いて最終確認中。

京大3.8m望遠鏡の分割鏡用の CGH マスク設計結果

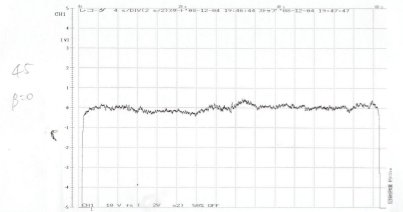

● 分割鏡制御分割鏡を全体で1枚の鏡として機能させるには、光軸方向の相対位置 50nm の精度で分割鏡を支持する必要がある。そのためには高精度のアクチュエータと高精度かつ 安定した位置測定機構が必要である。アクチュエータとして、ハーモニックドライブ システムズ社の高精度アクチュエータに10:1変換のてこ機構を組合せ、制御分解能7nm (近距離位置再現性 15nm 程度)としたものを用い、位置センサとしては、測定原理に 抵抗を含まないため温度変化などの環境変化の影響を受けにくい、シグマ光機社製の 相互インダクタンス測定タイプの非接触センサ(最大分解能 5nm)を採用している。

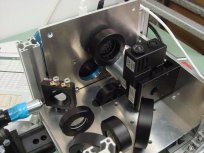

耐震引越しも終え、レーザー変位計、干渉計と組合せて高速動作の制御試験中の様子。

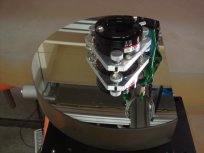

位相測定カメラ分割鏡の光軸方向の相対位置を光学的に確認するシステム。上記制御試験台と組合せて光学的な原点出しに使用する。

干渉の効果により -6/13λ(左上)〜+6/13λ(右下) と変化する。 試験台上部にレーザーと CCD を、ダミー鏡材端に2分割放物面鏡とハーフミラーを設置。

シャックハルトマンカメラ分割鏡の向きを光学的に確認するカメラ。天体の位置を確認するシングルレンズモード、瞳像を撮像する瞳撮像モード、各分割鏡の向きを確認するレンズアレイモードがある。 プロトタイプ装置を製作中。

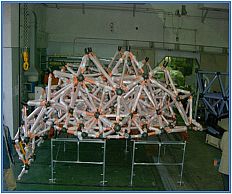

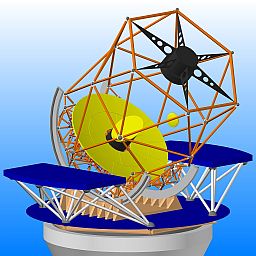

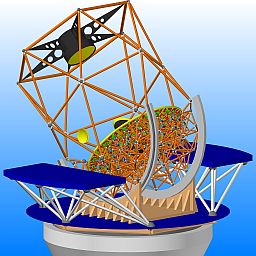

● 軽量架台超巨大望遠鏡では、通常の架台では自重変形が大きいことと建設コストがかかることから、軽量強固なトラス構造による架台が必須である。更に、主鏡支持部分の相対位置変位が少なく かつ適切な重量の最適解を探すことが重要であるが、名大大森研の協力により遺伝的アルゴ リズムによる最適化を施したトラス構造が得られている。

トラス構造部分は名大で組み立て終了。 Rガイド部なども完成し、高度軸部の組み立て作業がまもなく始まる予定。

|