京大岡山3.8m新技術望遠鏡 |

|---|

計画の進捗状況 |

岩室 史英、坂井 道成、宮前 克之、大久保 悠 (京大宇物)

京大岡山新技術望遠鏡プロジェクトメンバー 2007年2月

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~iwamuro/Kyoto3m/abst2.html

|

● 光学系 / 望遠鏡構造など基本設計に関しては昨年の報告を参照。

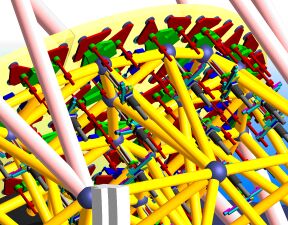

● 分割鏡支持機構

分割鏡セグメントは内周6枚、外周12枚の扇型で中心厚は約45mm。

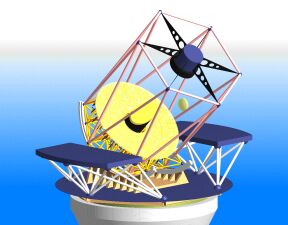

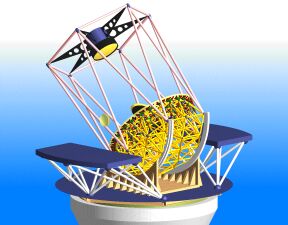

望遠鏡図面に組み込んだところ(上左図)。

● 位置センサー対向金属面との間の距離をLC発振の波数カウントで測定する、シグマ光機製の非接触インダクタンスセンサーを採用。

下左図上より、ボードなど各点の温度、ヘッド付近の大気の温度(青)/湿度(緑)/気圧(赤)、 インダクタンスセンサー(赤)/静電容量変位計(他4色)の出力(nm)

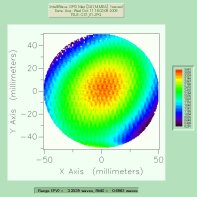

平面 fit して読み出し値を補正する(上右図)。

その後、インダクタンスセンサーを4つに増やし安定性試験を続けたところ、不連続な変動が まれに発生、ケーブルの曲りや GND レベルの変動が影響していることがわかった(下図左)。

対ノイズ性能は上ったが、長期安定性が劣化した(上図右 赤緑青)。現在、原因検討中。 上記試験の詳細な結果は坂井くんページ(http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~sakai/)参照。

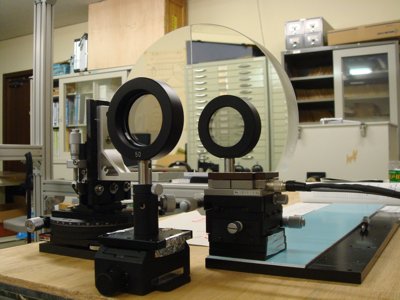

● 位相測定カメラ基礎実験セグメント間の位相差は非接触センサーでモニタされるが、センサーの安定性の問題があるため、正確な位置は定期的に光で確認する必要がある。2つの鏡の境界部分で集められた光は、位相が ずれると回折像のピークが2つに分裂することを利用して、Keck などでは天然の星の光で測定 しているが、波面の乱れのサイズ(Fried parameter)が国内では7cmと小さく、困難が予想される。 そこで、新技術望遠鏡ではレーザー自己光源を用いた測定方法を検討している(下図)。

位相のずれが1/2波長から0になるまでの回折像の変化(シミュレーション)。

同様な状況を室内で再現して原理の確認試験を行なった。

位相がほぼ合っている状態(下図上)とほぼ1/2波長ずれている状態(下図下)。

鏡の振動と思われる揺らぎがあって分りにくいが、数秒間の露出で平均化

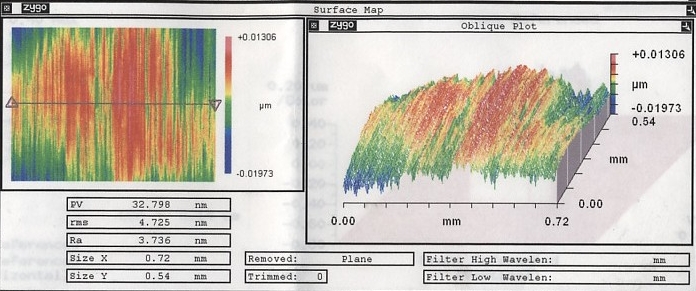

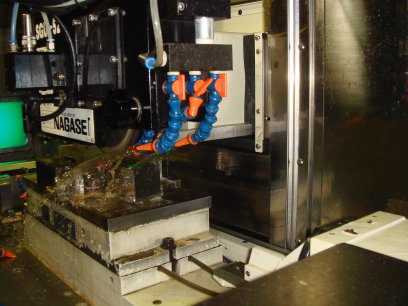

● 研削による鏡面製作試験新望遠鏡計画の重要な目標の一つとして、非軸対称非球面光学面の高速製作がある。これも次世代望遠鏡計画にとってはなくてはならない技術で、研削加工+機上計測 により実用化を目指す。

研磨(力制御) → 研削(位置制御)

12cm□厚さ5cmの同じ硝材で平面研削試験を行なった。

側面圧力固定にしたところ、1μm程度にまで改善した。今後、側面に溝をほって引っ掛け 固定を試す予定。 上記試験の最新の結果は大久保くんページ(http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~you)参照。

● 今後の予定H19年度:研削盤完成、分割鏡セグメント試験研削開始、望遠鏡トラス構造確定、望遠鏡組み立て工場完成

H20年度:主鏡セル、アクチュエータ一部組み込み、方位軸ベース、高度軸Rガイド

H21年度:鏡筒部、望遠鏡駆動制御試験、アクチュエータ組み込み、内周セグメント

● JELT にむけて京大岡山新技術望遠鏡(次世代望遠鏡プロトタイプ)プロジェクトの結果→ 技術・コスト両面から JELT の可能性検討 個人的には、単機能に絞りこんでどこまで安く作れるかが問題になると思う。 球面赤道儀とかにすると安くならないかな?

|