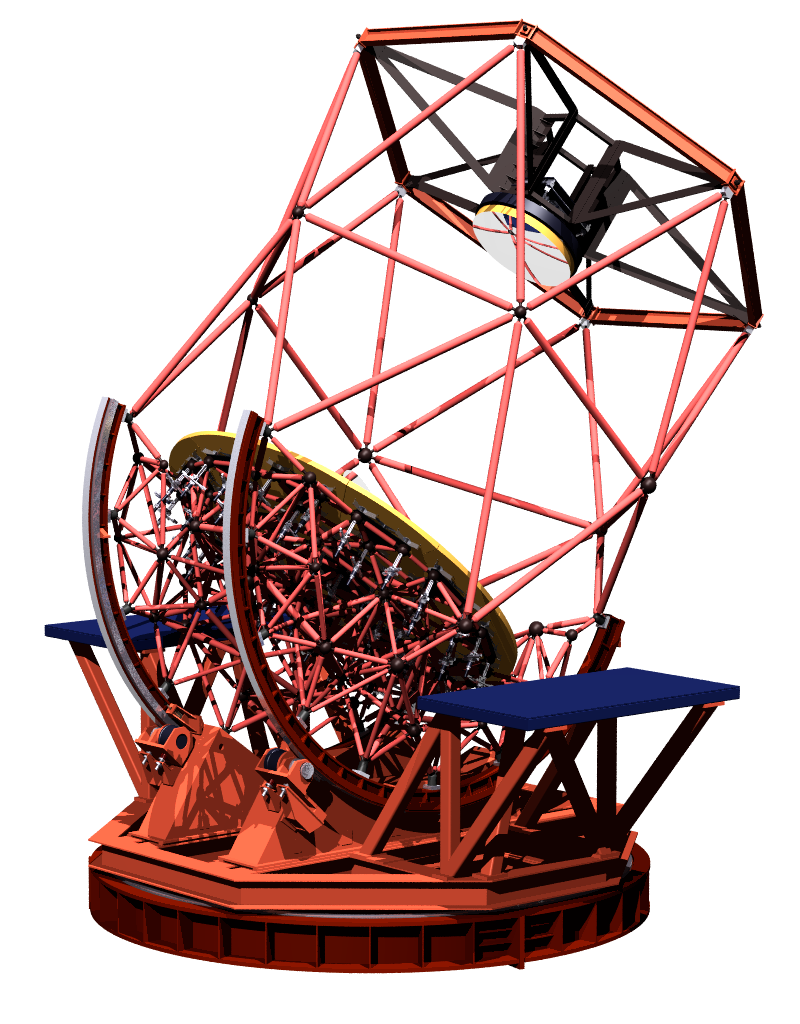

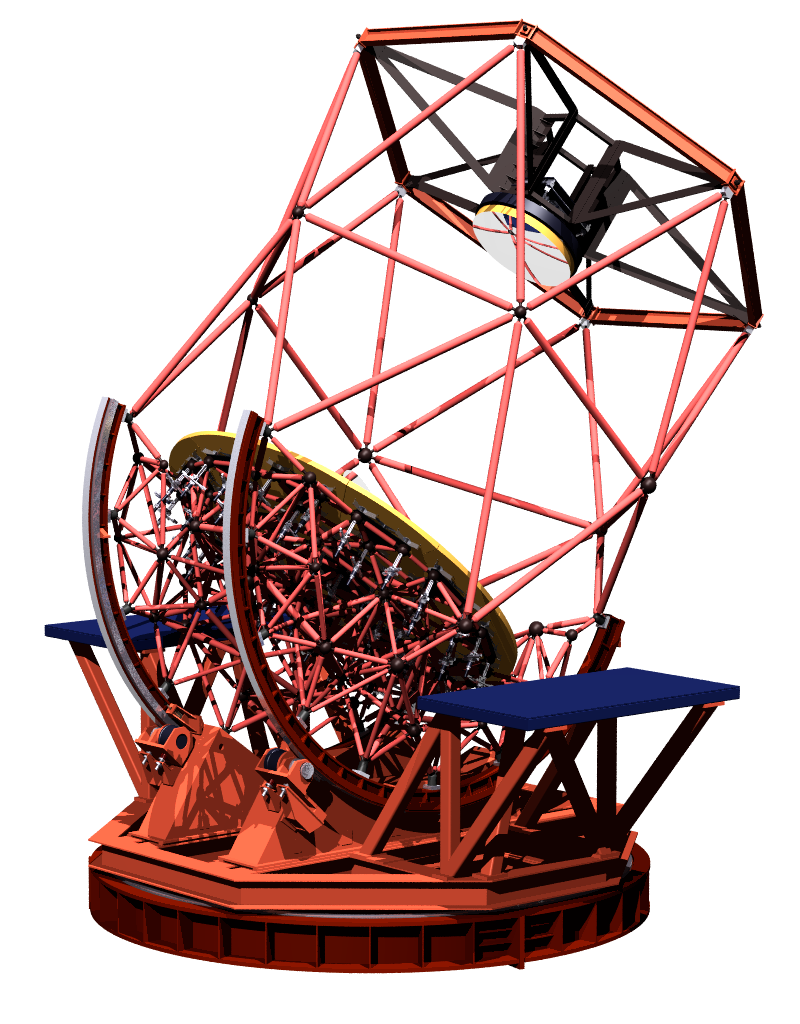

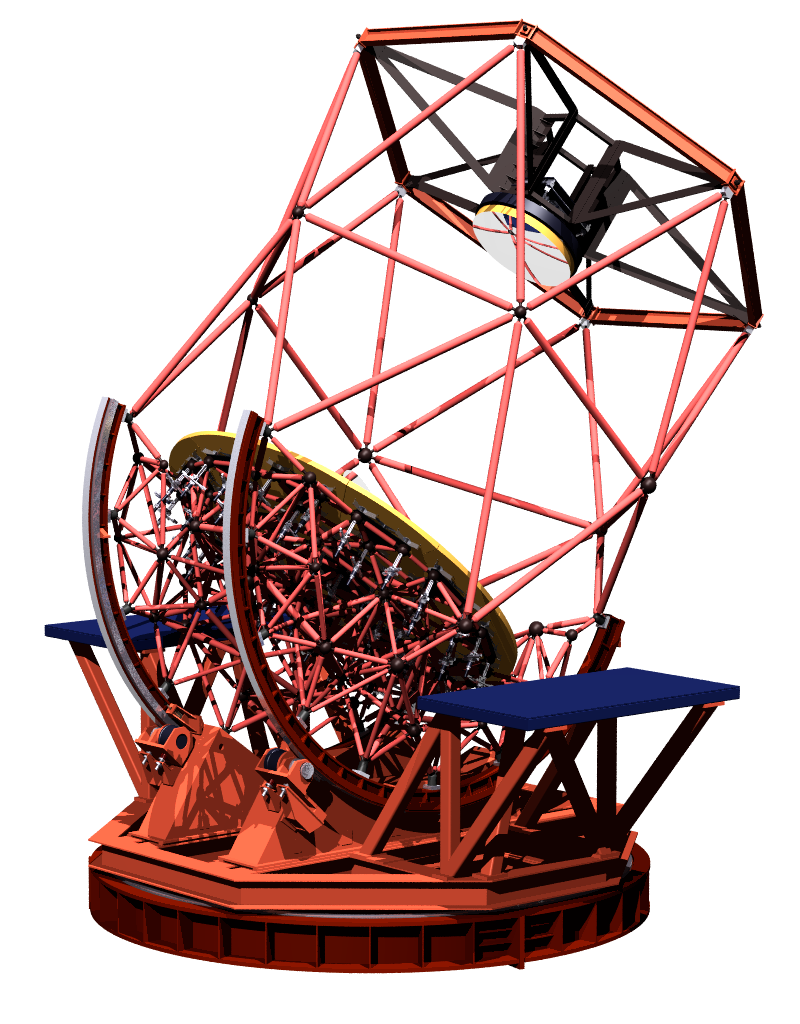

●望遠鏡概要

| 主鏡口径 | :3.78m |

| 焦点 | :ナスミス焦点 x2 |

| 合成焦点比 | :F/6 |

| 焦点スケール | :110μm/1" |

| 視野 | :補正レンズなし 12' (φ8cm)、補正レンズあり 1° (φ40cm) |

●プロジェクトの状況

- 2014年度中に岡山に仮設テントを設置し、その中で架台部を組み立て

- 2015年度中に内周6枚の鏡と試験用小型副鏡でファーストライト

- ドーム予算を概算要求中

- 全て予定通りに進めば2017年度中に3.8mとしてファーストライト

2018年度中に一部共同利用開始

●サイエンス

| 観測対象 | 観測タイプ | 観測モード |

|---|

|

|---|

- γ線バースト、超新星、激変星、X線新星等

- 系外惑星/円盤の直接撮像

- 太陽型恒星のスーパーフレア現象

- ドップラー法による惑星探査

- トランジット天体多色測光

- 超新星分光

- AGN 分光

- 星周磁場やジェットの偏光

|

突発天体

サーベイ

モニタ

サーベイ

モニタ

モニタ

モニタ

モニタ

|

面分光/高速分光

極限AO+コロナグラフ

高分散分光

高分散分光(高精度・高安定)

多色カメラ

測光分光

測光分光

偏光ユニット追加

|

●技術開発

- 世界最高精度の研削加工+CGH 干渉計

自由曲面を実現する加工と計測技術(TMTの観測装置の製作に極めて有用)

- 世界初のリアルタイム制御・花びら型の分割鏡による光赤外線望遠鏡

- 機動性の高い軽量架台

- 望遠鏡の低コスト技術

●光赤外全体の中での位置づけ

- TMTなど他のプロジェクトへの人材育成・供給

- 原始惑星系円盤の研究において ALMA や SPICA と相補的役割

- KAGRA で検出された重力波源の同定

- LSST や Pan-STARRS で見つかった突発天体のフォローアップ

- 大学関連携の要となる役割

- 大学における萌芽的サイエンスの育成/装置開発の実験場

●観測装置(PI 装置を含む)

|

512x512 EM-CCD 搭載、最速で 36 frame/sec

15"Φを 127本のファイバーでカバーし KOOLS へ

極限補償光学+コロナグラフで主星の 0".1 周辺まで観測

|

以下検討中

|

|---|

- MuSCAT

- 可視高分散分光器

- 近赤外相対分光器

- 近赤外高分散分光器

- 偏光ユニットの追加

|

多色同時撮像

R=50,000 U〜z バンドを2天体同時測光分光

R〜5,000 z〜K バンドを2天体同時測光分光

極限補償光学+シングルモードファイバで R>100,000

|

限界等級の目安

1時間、S/N=10、Sky 差し引きを行う

| 波長帯 | B | V | R | I | J | H | K |

|---|

| Vega | 24.7 | 24.0 | 23.9 | 23.2 | 21.4 | 20.6 | 20.1 |

|---|

| AB | 24.6 | 24.0 | 24.1 | 23.6 | 22.3 | 22.0 | 22.0 |

|---|

分光の場合は以下の補正量を加算

低分散分光:-3.0mag

中分散分光:-4.5mag

高分散分光:-6.0mag

|