可視広帯域高分散分光器 |

|---|

岩室 史英 (京大宇物)

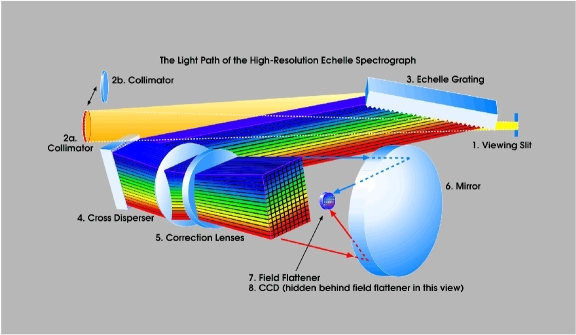

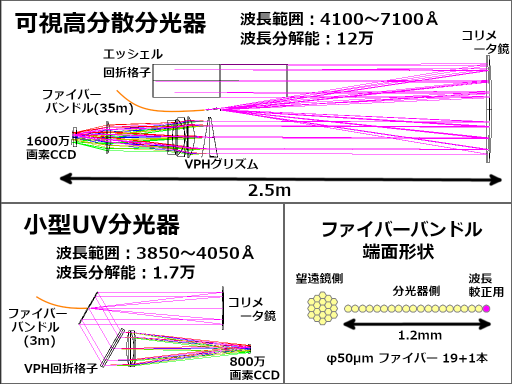

●可視高分散分光器

|

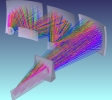

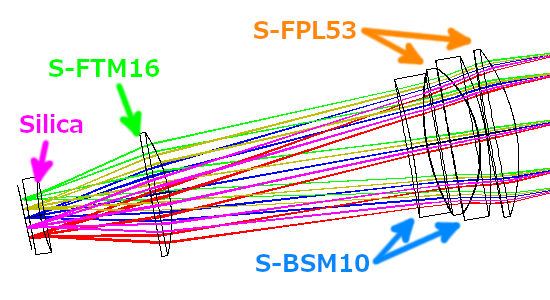

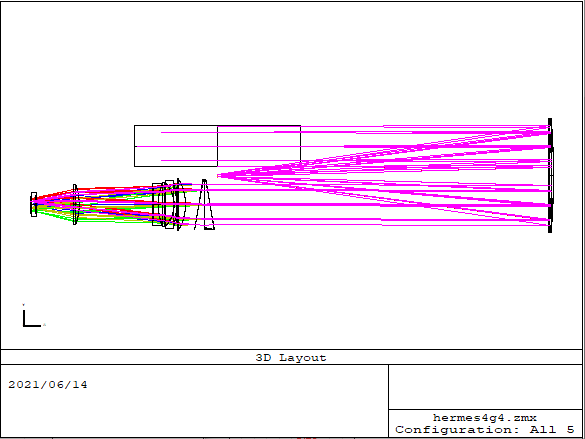

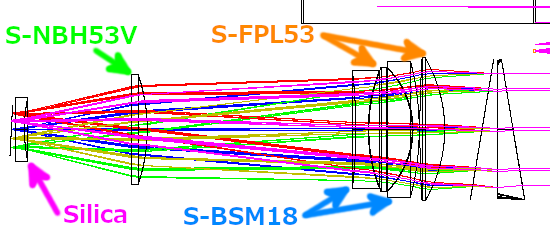

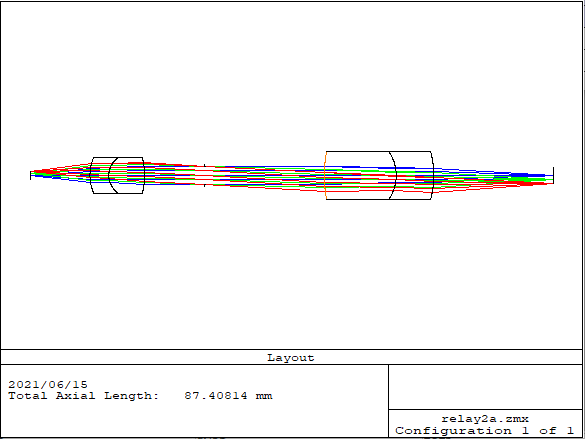

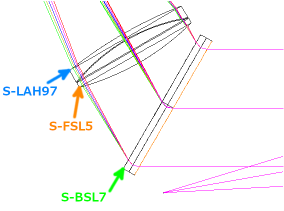

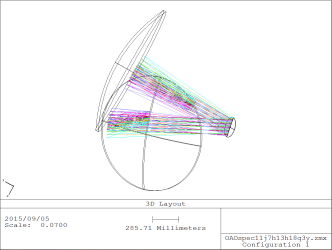

●3.8m 望遠鏡用可視相対高分散分光器以下の条件で設計した。

設計手順は、

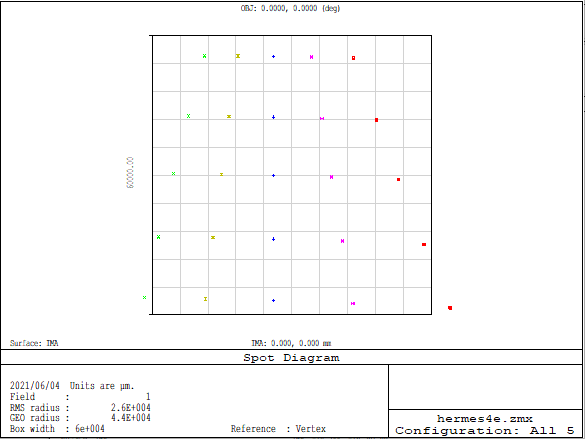

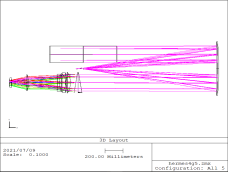

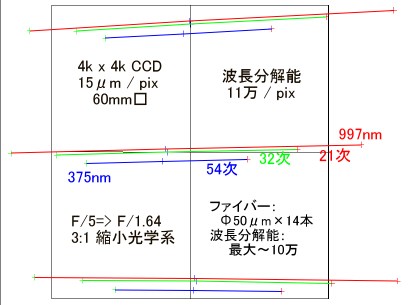

検出器上でのフォーマットは以下の通り。

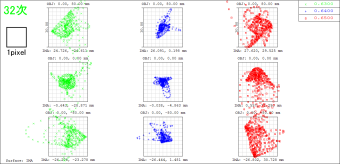

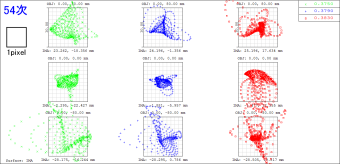

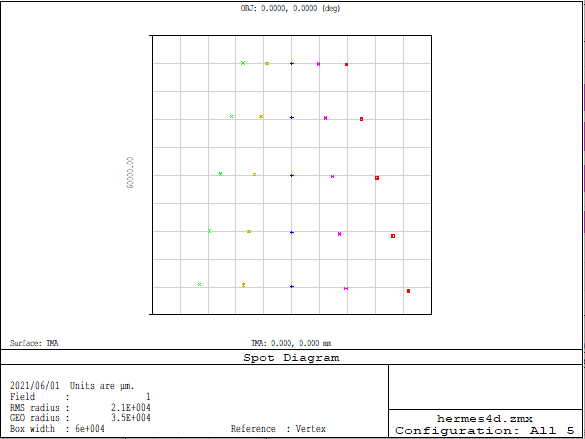

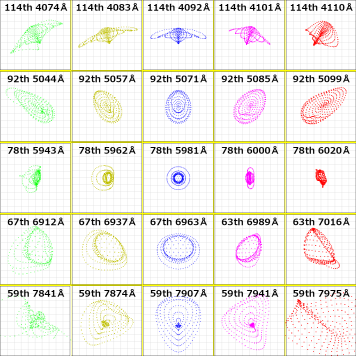

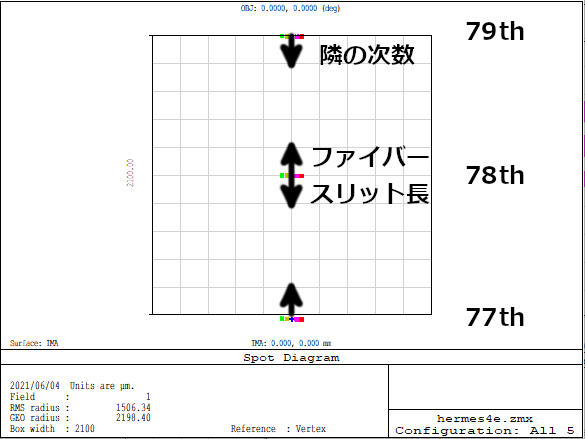

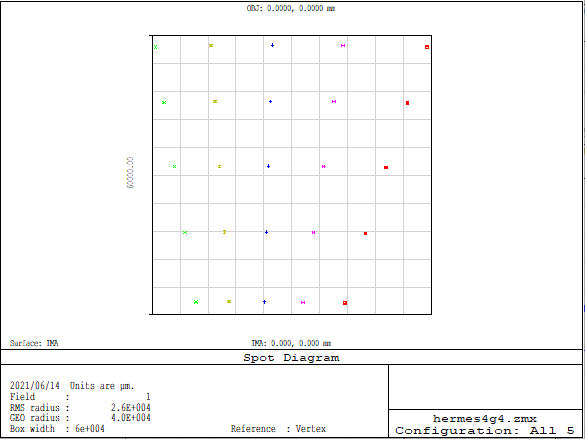

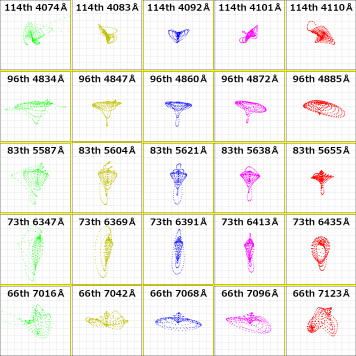

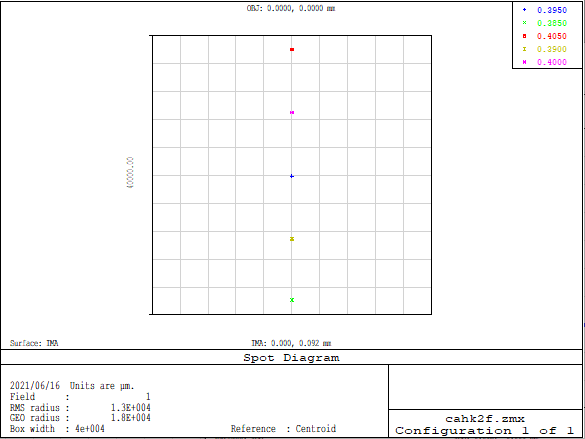

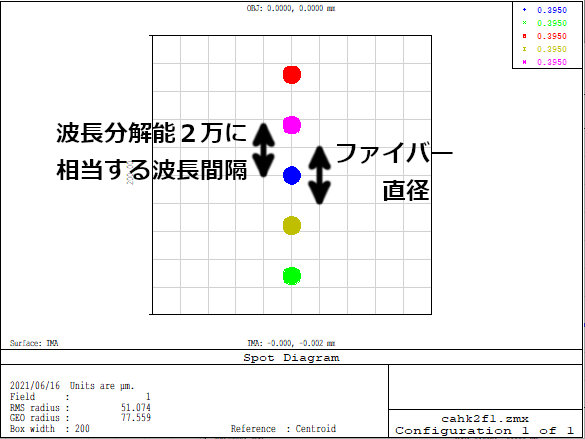

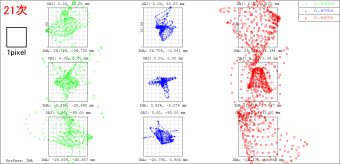

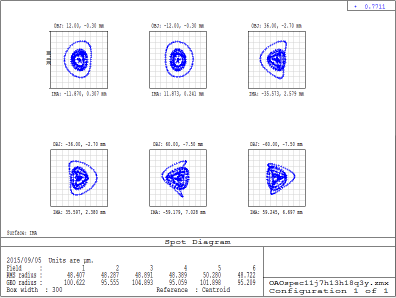

以下、上図 "+" 位置でのスポット図 (21次の両側のスポットは検出器外)

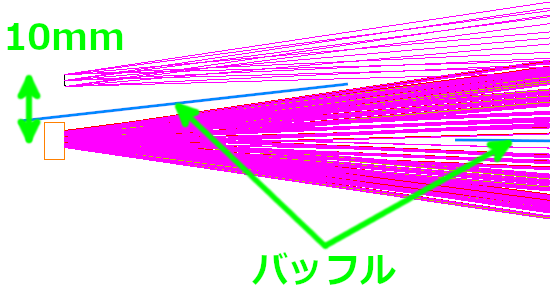

また、2m サイズで F/1.64 の光学系は温度変化に非常に敏感で、鏡の検査方法や光学調整も相当難しい事が予想されるので、よく考えないといけない。 例えば...

●調整に必要な精度など個々の光学素子の位置を±0.1mm、角度を±0.02°ずつずらして像サイズへの影響を調べた。+,- での影響の違いはほとんどないが、悪い方の数値を以下にまとめる。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

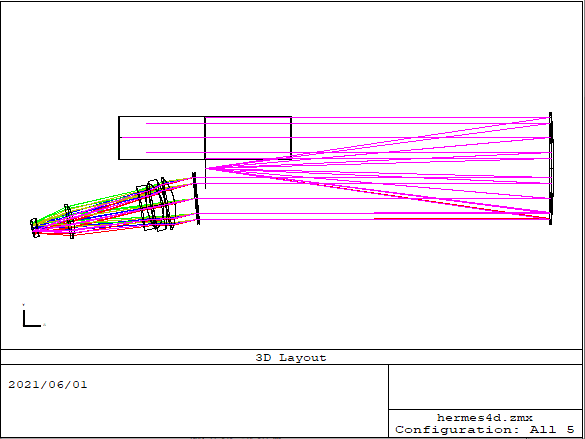

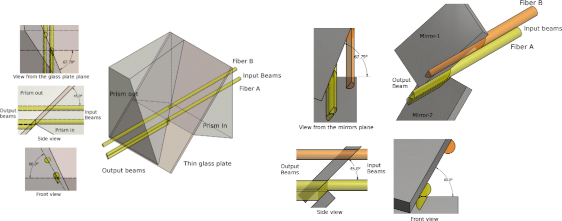

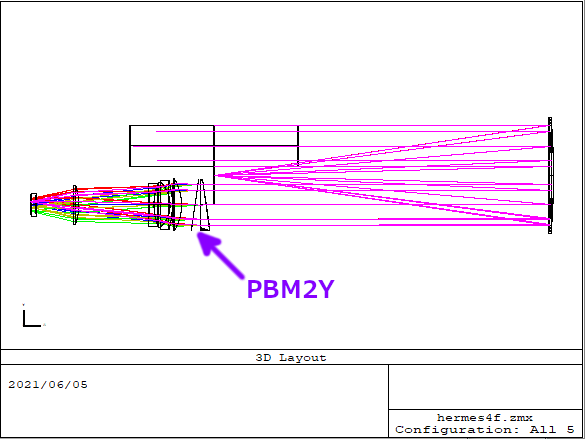

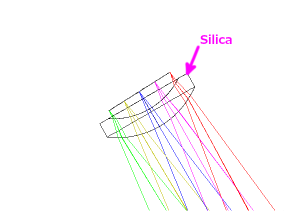

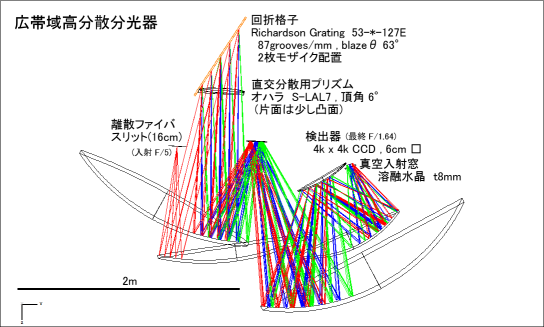

●波長分解能10万バージョン上記の設計案に以下のコンセプトを追加。

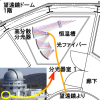

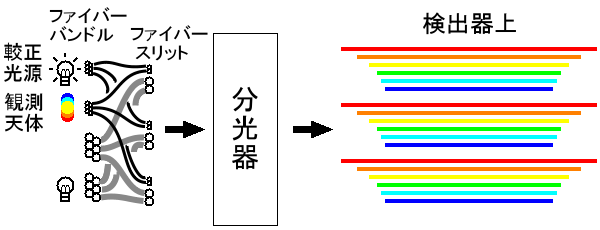

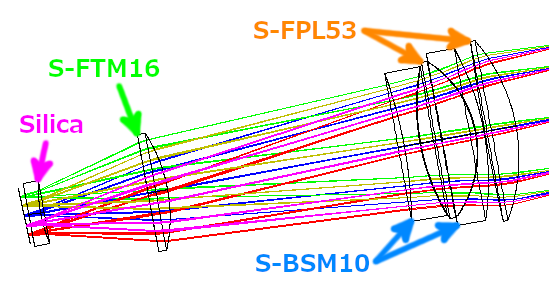

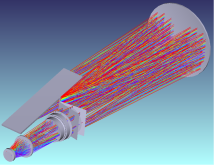

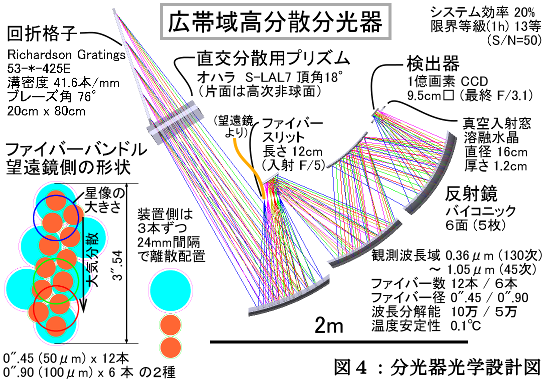

概要:

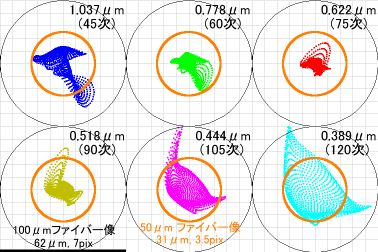

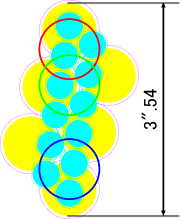

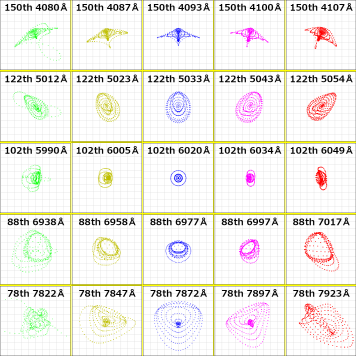

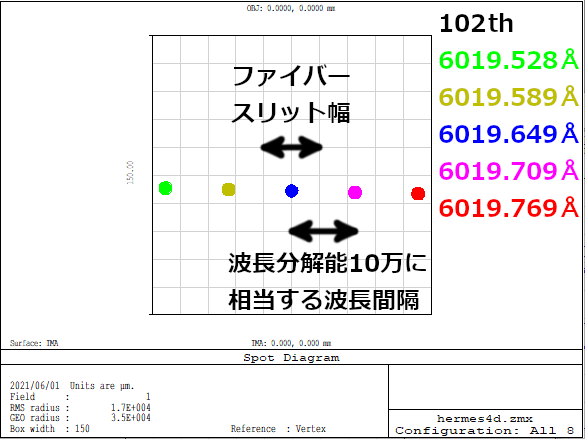

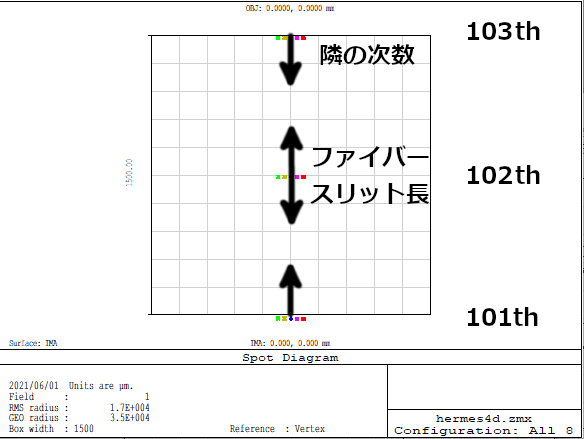

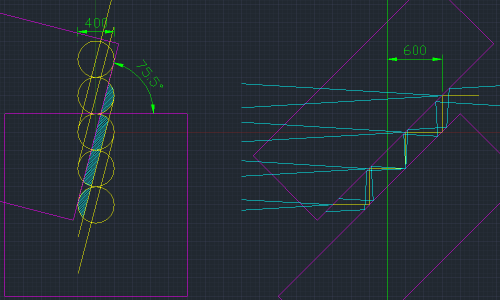

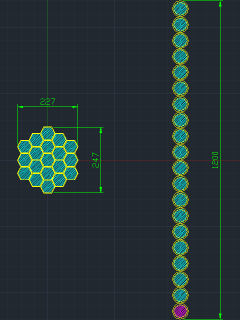

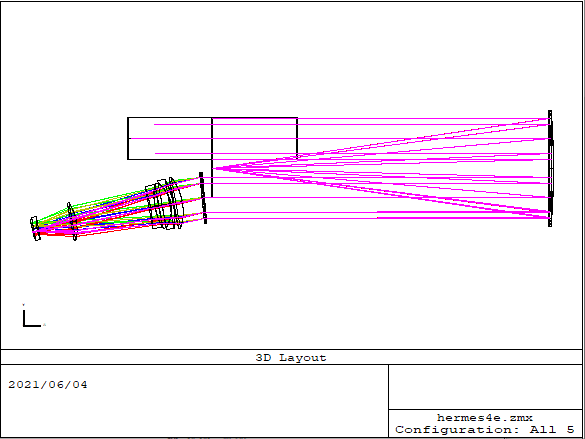

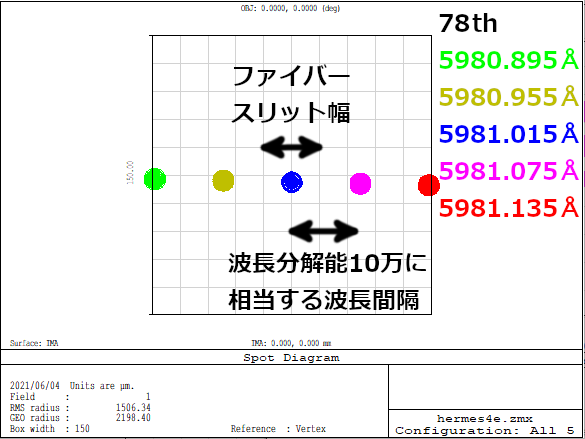

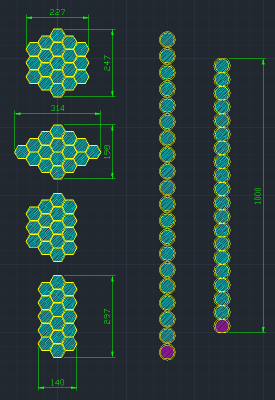

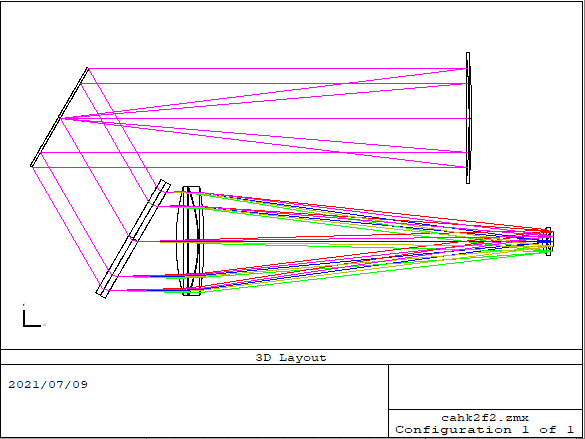

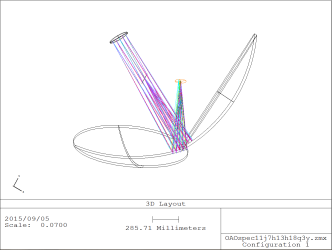

ファイバーコア径 s = 50μm (100μm) ブレーズ角 θ = 75.9° 波長分解能 R = 2L/s tanθ = 2*840/0.05*4 = 134,400 (67,200) 入射 F 比 F = 5 ビーム径 φ = L/F = 840/5 = 168mm 回折格子に79°で入射するので、168/cos79°= 880mm 回折格子サイズは 200 x 800 なので、両端 5% ずつはみ出る(面積的には 1% 強) スリット長 120mm 光学系縮小率 0.62 スリット像 120 x 0.62 = 74mm CCD サイズ 9μm x 10k = 90mm 15mm ずつ6組に割り振る 1エレメント 50μm x 0.62 = 31μm = 3.4 pixel 格子溝本密度 41.59本/mm ブレーズ波長 λ = 1000/41.59*2*sinθ = 46.65268μm 中心波長 最大 λ/45 = 1.0367μm, 最小 λ/130 = 0.3589μm プリズム頂角 18° オーダー間隔 120μm (45次)〜 250μm (130次) 短波長側ではオーダー間隔が広がるため、スポットサイズが大きくても問題ない

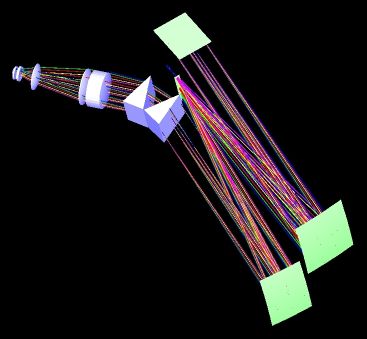

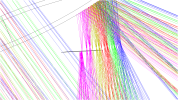

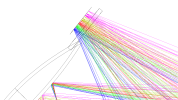

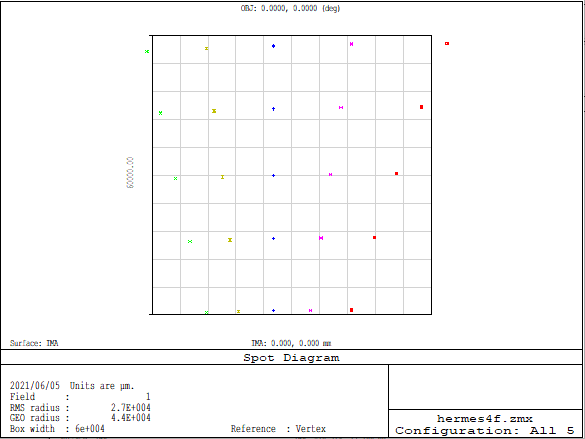

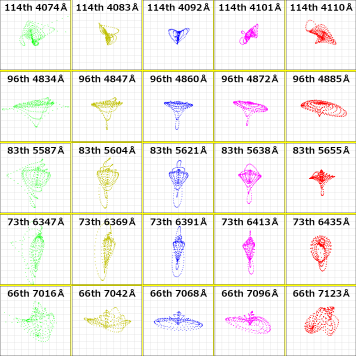

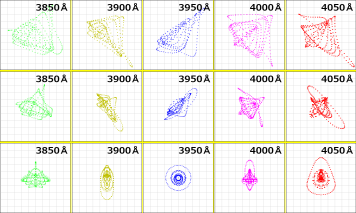

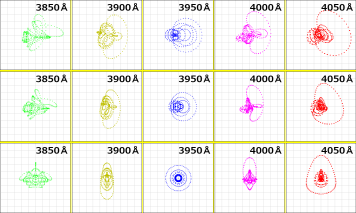

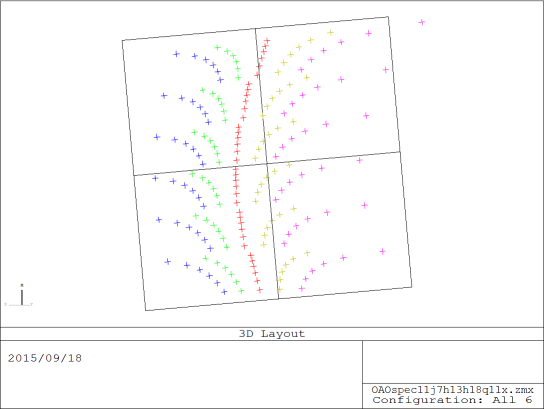

45次, 60次, 75次, 90次, 105次, 120次のスペクトル位置をプロットしたもの

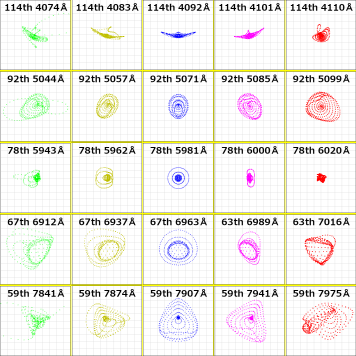

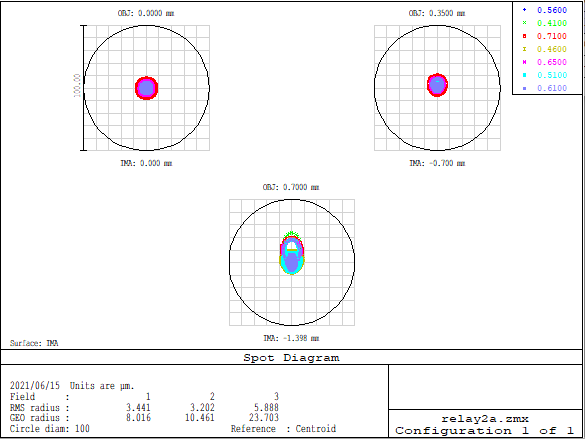

下から2番目のグループ中央付近の6つのスポット

上記6つのスポットの半径-エネルギー関係(数値データ)

問題点・確認すべき点

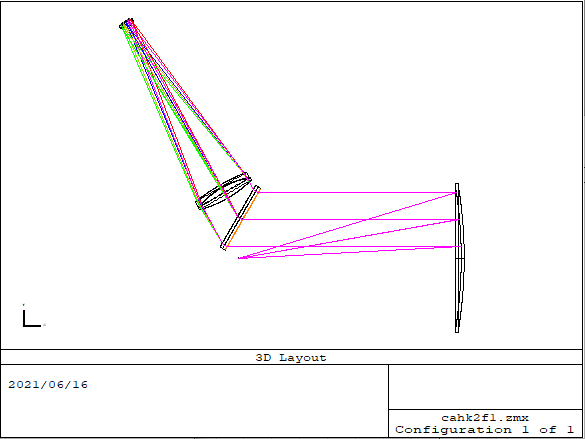

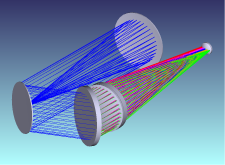

プリズム表面での反射光を集めることで、ファイバースリットの光量モニタをする事が可能。但し、もう一枚バイコニック鏡が必要になる事と、配置がかなり立体的になる事が難点。

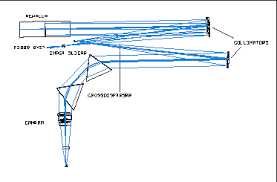

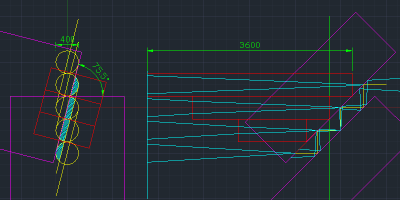

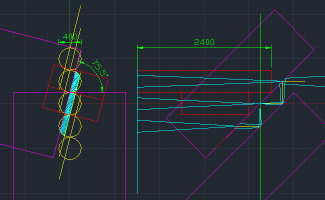

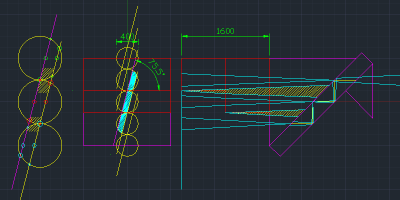

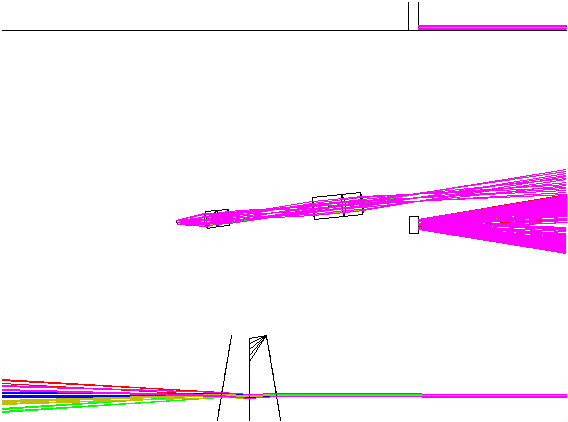

左) 上面図、右) 側面図 ビーム内に結像してしまうが、小ミラーで個々に反射して、それぞれをレンズ付きCMOSカメラでモニタする。もっと安い鏡でも光は集まるが、スポットサイズが2mm近くになる。バイコニック鏡で集光しても、スポット径は100μm、球面鏡だと 2mm サイズになる。

他の高分散分光器との比較

|

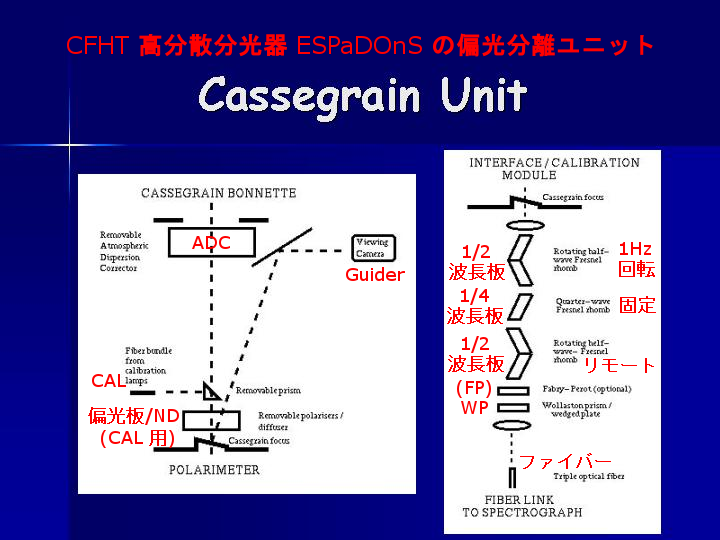

●偏光ユニットの考察偏光ユニットを考える際に注意べき点

これを既に実現している装置が、CFHT の ESPaDOnS で、波長分解能は7万弱。

https://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Spectroscopy/Espadons/ 波長板としてフレネルロムを使うことで位相板の波長特性を抑え、そのうちの1つを 1Hz で等速回転させることで直線偏光成分を均一化させて円偏光成分の測定精度を高めている。この分光器は、1本のファイバーのアパーチャが 1".6 あり、同じサイズのピンホールをカセグレン焦点に置いて、リレー光学系でファイバー上にピンホール像を結像させることでファイバーに光を導入している。マウナケアのシーイングサイズはアパーチャに比べて十分に良いため、光量の安定性が確保できているものと思われるが、シーイングサイズよりもファイバー径が小さい 3.8m 用の高分散分光器では大丈夫か? ESPaDOnS known technical issues のページに、この装置の技術的問題点が挙げてある。

|