新城文庫キャビネットに収めています。

:京都帝国大学宇宙物理学教室の創設者。福島県会津若松市生まれ。

明治28年東京帝国大学物理学科卒業。大正7年京都帝国大学理学部に宇宙物理学教室を創設、主任教授となる。

理学部長を歴て、昭和4年京大総長となる。

Astronomie 1-2

Astronomy 3-16 計16冊

Bawer etc. (雑誌からの抜き書き) 1900-1913

Beitrage zu Geophysik (1910製本)

Dynamics for Engineers (1911製本)

Fourier's Series, Spherical Harmonics (1904製本)

General Astronomy I. ( A Text-Book of General Astronomy by Charles A. Young)

General Astronomy II. (A Text-Book of General Astronomy by Charles A. Young)

Geodasie

Geophysik 1893

Geophysik III. 1905-1914

Lectures on Elliptic Functions by Prof. Fujisawa

Lectures on Geodesy by Prof. Futami

Mechanik (1910製本)

Meteorologie 1901-

Miscellaneous Notes 1901

Miscellaneous Notes on the Adjustment of Observations by T.W.Wright, B.A. 1884

Miscellaneous Notes on Conduction of Heat 1900

Miscellaneous Notes on Geophysics 1895-1898

Miscellaneous Notes on Optics I. 1881-

Miscellaneous Notes on Optics II.

Optics (1901製本)

Radio-active Processes etc. (雑誌からの抜き書き) 1903

Radioaktivitat und Elektronik 1913

Richardson etc. (雑誌からの抜き書き) 1912-1914

Sammlung 1884

Schwerkraftsmessung 1880-1900

Spherical Harmonics by W.E. Byerly, Ph. D.

Station Potsdam 1907 (ポツダムでの観測ノート)

Theorie des Lightes Verdct I.

Theory of Light I. By Thomas Preston, M.A.

Vorlesungen uber Geophysik (1912製本)

ノート

April 1909

September 1909

December 1909

June 1910

Feb. 1912

1914一月より

糊付けされたノート(3部)

DIFF. GL

MAG 1905-6

ASTRON.

ERDMAGNETISMUS

GEODASIE 1905-6

ERDBEBEN 1905-6

ABRAHAM PART. DIF-GLEICHUNGEN

LESSON 1, II.

MAXWELL 1905-6

WIECHERT METEOROLOGIE

EBBE u. FLUT 1906/7

LIEBISCH DISPERSION

FUNKTION

合計55冊(1990.11.7作成)

*********************************************************************************************

入口横の展示ケース (平成22年5月)

-----------------------------------------------------------------------------------

以下は平成19年に半年間程ミニ展示を行った際の説明です。この時に展示した資料の幾つかを

常時展示することにしました。(入口横の展示ケース内)

ミニ展示案内

平成19年8月1日〜31日

運搬型子午儀 Troughton & Simms, LONDON製

子午儀transit instrumentは、クロノメーターなどの精密時計と組み合わせ、恒星の子午線通過時刻を測定し、

経度観測に用いられた。因みに緯度観測には天頂儀zenithtelescopeが、経緯度観測には子午環transit circle

が使用された。ほかに、測量用に経緯儀theodoliteなどがある。京都大学では1913年にリーフラー標準時計、

1919年にバンベルヒ子午儀などが導入され、保時業務が行われていた。本部時計台の大時計の時刻調整も京大

天文台が行った。こうした天測事業も現在は原子時計とGPSシステムにとって代わられている。

展示品の子午儀は陸地測量部から京大に移管されたもので、隔地観測の際に経度測定に用いられたものである。

銘板にあるTroughton & Simmsはグリニッジ天文台の子午環の製作も行った精密光学機械メーカーである。

平成19年9月1日〜30日

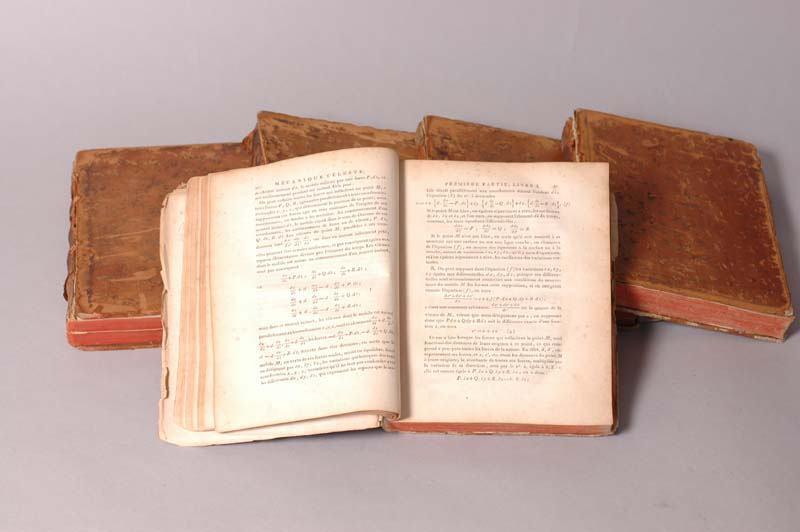

ラプラス『天体力学教程』全5巻

Pierre-Simon Laplace, "Traite de mecanique celeste", Tome 1-5

宇宙物理学教室図書室の貴重書の特筆すべきひとつが、ラプラス(1749−1827)の

『天体力学教程』全5巻である。1785年にはフランス学士院会員となっていたラプラス

はフランス革命とナポレオンの統治下を生き抜き、王政復古後はルイ18世のもとで侯

爵となった。とりわけ16歳の若きナポレオン・ボナパルトの試験担当官だったことに

より、ラプラスは上層階級に入っていった。第1巻の扉に出版年がAN VIIと革命暦で記

されており、1799年に対応する。最終の第5巻は1925年に出版された。出版に27年を要

したこの書は、この分野に関するニュートン以来のすべての重要な業績を概説し、さ

らに多くの新しいアイデアと結果を含んでいた。「天体力学」という言葉を初めて用

いたのはラプラスである。

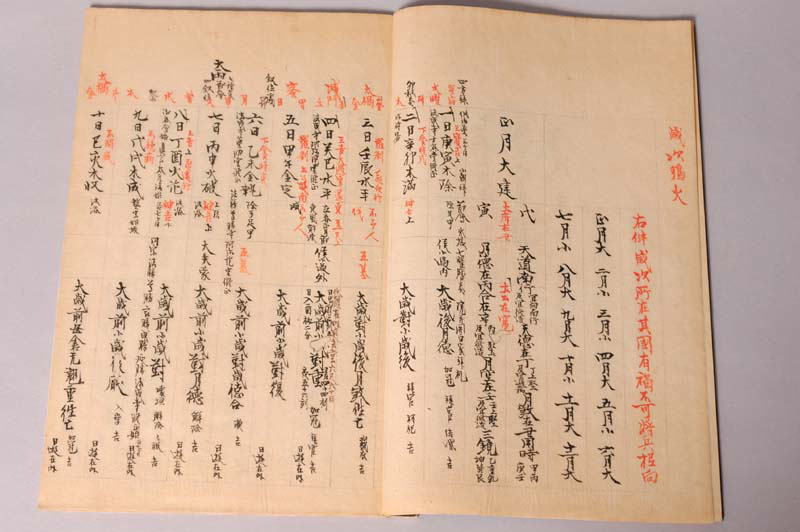

承元四年・正和四年具注暦

宇宙物理学教室の図書室には和書の貴重書として具注暦(ぐちゅうれき)が二冊所蔵

されている。具注暦とは暦に書かれた日記である。歴史研究のもとになる史料に文字

で書かれたものを文献史料といい、古文書、古記録、著作物、編纂物などがある。こ

のうち古文書は発信者と受診者がいて、用件や意思を伝達する必要があって作成され

たのにたいし、古記録は個人の備忘として書かれたものである。日本史では古記録と

は日記をさしている。

はじめ日記は暦に書くものとされていた、これを具注暦という。具注暦は日、干支、

吉凶、二十四気などが記され、陰陽寮で暦博士が毎年十一月一日に来年の暦を天皇に

奏上し、貴族にも頒布された。日記を書き付けられる具注暦は日と日の間が三行か五

行あいていて、ここに記事を書くことができ、半年毎の巻物となっていた。現代の日

記帳と似ている。藤原道長の『御堂関白記』、藤原定家の『明月記』などがよく知ら

れている。展示する二冊の具注暦は、写本である。公家の家格と家職の記録を伝える

目的で写本がつくられ子孫に伝えられていった。

承元四年具注暦は暦博士賀茂宣俊らが奏上したものに、記事が書き込まれている。承

元四年(1210)は、鎌倉幕府三代将軍源実朝が君臨し、土御門天皇の御世であった。

日食・月食や地震などがあったことも記されている。また、欄の上に赤字で日月火水

木金土と記されており、平安時代からすでに七曜が使われていたことが判る。

正和四年具注暦のほうは、記事の書き込みが多い。天候や出仕時刻なども記されてい

る。正和四年(1315)は、執権北条煕時の時代で、花園天皇の御世である。

平成19年10月1日〜31日

六分儀と時辰儀

Sextant and Chronometer

六分儀は遠洋航海において天測により、緯度を決定するために用いられた。

二つの目標の像を半透鏡を用いて合致させて船体が揺れていても角度が測定

しやすい工夫がなされている。大航海時代にはなくてはならない道具であり、

二十世紀の半ば頃までは、外洋航海の船にはかならず備え付けられていた。

かつては天文学科や教育系地学科のある大学では、六分儀の実習が行われて

いた。宇宙物理学教室の六分儀は、ロンドンのElliott Bro.s社が製作した

6.5インチ径のもので、リッチモンドのKew Observatoryによる精度検定証

(Feb. 1900)がついている。

時辰儀(クロノメータ)は、時間を保持し経度の測定に用いられた航海用 の精密時計である。英国では「経度を測定できたものに国王の身代金に相当 する賞金を与える」という経度法のもとに七つの海を支配する大英帝国の威 信にかけて開発競争が行われ、1731年John Harrisonが月差1秒の機械式精密 時計を完成させた。 航海用のクロノメータは太陽時時計であるが、展示している宇宙物理学教室 のものはスイスのUlysse Nardin社製(1900年)48時間巻きの恒星時時計であ る。なお同社は現在も機械式精密時計メーカーとして健在である。ゼンマイ のトルクを一定にたもつフュジー機構や、赤道をまたぐ航海での気温変化に よる慣性モーメントの変化を自動補正するバイメタル・テンプなどさまざま な工夫がこらされ、船が傾いても水平がたもてるようにジンバルに取り付け られている。これは皆既日食観測などに京大観測隊が使用したもので、機械 的な電気接点をもうけ1秒の電気パルス信号を発生できる改造が行われてい る。 現在こうした位置測定は衛星を利用したGPSにとってかわられているが、 遭難時を想定して各国海軍学校や日本の航海訓練所では六分儀を用いた天測 実習が課せられている。

大宇陀観測所のクリスタルクロノメータ

Cristal Chronometer

大宇陀観測所での計時は、毎日の観測初めにNTT回線の日本標準時信号(117)

を基準にして赤道儀の制御盤の恒星時を合わせることにより行われていた。

展示のクリスタルクロノメータはユリスナルダンの機械式クロノメータに代

わるものとして1967年に購入された服部時計店製クォーツ式である。

平成19年11月1日〜30日

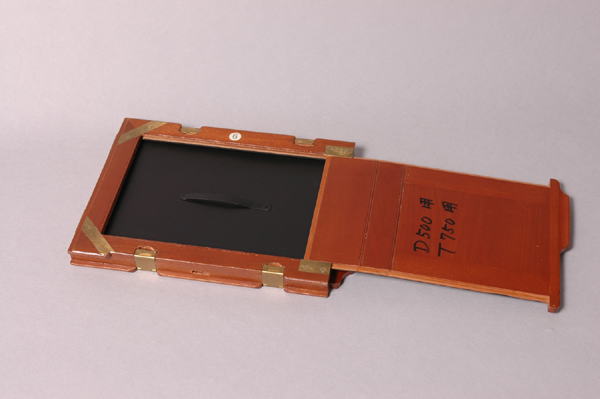

天体写真観測 (Photographic Observation)

写真といえば昨今デジカメが主流となってしまった。天文学の分野では観測装置のデジタル化が

民生用カメラより20年近く先行して進んでいた。ガラス乾板を実際に使って観測をおこなったのは

団塊の世代までであろう。

19世紀中頃にニエプス、ダゲールなどにより銀板写真法が開発されて、その技術は天体写真にも

応用されるようになった。難関は低い感度との戦いであった。当初は月などを撮影するのがやっと

であった。湿板法、乾板法と感度が向上するにつれ、写真技術は光を蓄積して検出することができ

ることから、眼視観測にとって換わるものとなっていった。

今回の展示では、京都大学で天文学の本格的研究が始まった大正年間から昭和のはじめにかけて

撮影された乾板の中から3枚を選んで引き伸ばしたプリントを並べてみた。山本一清が撮影したア

ルタイルの対物プリズム分光写真、中村要が撮影したアンドロメダ銀河、そして宮本正太郎が撮影

したペルチェ・ホイップル彗星である。いずれも当時の貧弱な観測装置を使用しているが、観測の

腕は一等であった。

北部キャンパスに移転した宇宙物理学教室の屋上にて、戦前から観測に使用されたカメラのレン

ズおよび、乾板、分光写真用乾板、ガラス切りなどを展示した。このうちレンズはドイツのC.P.Goerz社

(1926年に他のカメラメーカー3社と合併してツァイス・イコン社となる)製のDogmar 1:4.5 F=500mm

(4群4枚構成)である。

また撮影された乾板上で恒星の位置やスペクトル線の波長を測定するのに用いられたコンパレータ

(島津製作所)を展示する。ネジの誤差を特殊な板を用い較正しながら測定する工夫がなされており、

乾板上で1マイクロメータの精度で位置測定ができた。

20世紀の終り頃には、写真乾板にくらべ数十倍の感度と格段の測定精度をもつCCDカメラが次第に

写真観測に置き換わっていった。しかしながら百年以上に亘り営々と保管されている天体写真乾板は、

新天体発見時の古記録研究の宝庫である。検出器そのものが記録媒体である写真乾板と違い、歴史の

浅いデジタルデータは積極的にアーカイブ化がなされない限り使い捨てとなっている。

平成19年12月1日〜31日

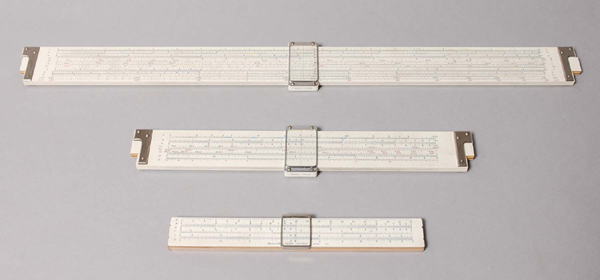

計算道具たち

Caliculators

古来、天文学という分野は営々と膨大な数値を扱ってきました。ギリシャ・ヘレニズム文明ではヒッパルコスや

プトレマイオスが星表を作成し、古代中国文明でも石氏星経、天文分野の図などがあり、天空の情報を記録し

日食の予報などを通して地上世界とのつながりをさぐってきました。そうした中で筆算を中心とする計算法が発

達してきたのはいうまでもありませんが、補助的に使える道具類がさまざまに工夫されてきました。今回のミニ

展示では、近代になって天文学分野で使用されてきた計算道具類を展示いたします。

最初に登場するのは算盤であります。日本には室町時代の後期に中国貿易に携わった商人たちによりもたら

されたと言われています。江戸時代初期の寛永四年(1627)に吉田光由が著した和算書『塵劫記』とともに爆発

的に普及することになります。算盤は九九を用い頭脳と連携して計算するデジタル計算器(コンピュータ用語でい

うと頭脳が演算器、算盤は主記憶)です。江戸時代後期に活躍した幕府天文方や間重富らは計算精度を高める

ために長い算盤を使ったとされています。算盤は商業などの一部の業種では今も使われていますし、なによりも

教育目的で再評価されつつあります。

明治以降に科学技術分野で登場してきたのが計算尺です。対数目盛を刻んだ固定尺と滑尺を用いて、積・商・

平方根・立方根などの計算を有効桁3桁程度ですばやくおこなうことができます。計算尺はアナログ計算器です。

携帯用から高精度計算用まで、目的別にさまざまものが作られました。

より単純作業にてデジタル計算ができる手廻計算器が19世紀にオドナーによって発明されました。日本では大阪

の大本寅治郎が大正12年に開発し虎印計算器と名づけて販売しました。タイガー計算器という商標名でさまざまな

分野で用いられてきました。

しかし1960年代になると、デジタル集積回路を用いた電子卓上計算器が登場してきます。その計算速度と精度の

前に、計算尺も手廻計算器も1970年ころに一挙にすがたを消してしまいました。その後の電子計算機(パソコン、

大型汎用機、スーパーコンピュータなど)の発展は目を見張るばかりです。計測器関係ではアナログ電子演算器が

用いられつづけ生き残っています。

計算尺(大、中、小 逸見製作所) 手廻計算器(タイガー計算器株式会社)